�����Ļ��\�ӡ������������Ć�ʾ

�c�Ϸ��{ɫ���wһ�I�Pע���� | �� | �b�� | ���W | ���� | �vʷ

�� ��

��ʮ���o�ĵ�һ��ʮ�����l(f��)�����������£���һ����1911��������������Ʒ��˃�ǧ����ķ⽨�������ڶ�����1915������Ļ��\�������ČW�����а�Ԓ�Ĵ���������������������1919��������\�����γ��ːۇ����M�����������ƌW�����M�rֵ�^���Ļ�������

����ܼ��������¼������朽��������������Ї��Ļ��ăȲ��Y���l(f��)����ǰ��δ�е�׃�������oՓ����B(t��i)�Ļ����ƶ��Ļ���߀�Ǐ��О��Ļ����đB(t��i)�Ļ������cԭ�е��ΑB(t��i)����ͬ�����Ļ��\�Ӻ������\���������f��ͬһ��Ě���Ϻ�����

�þӺ������һ݅�W���ܲ߿v�������о������\��ʷ���u�W�����J�������\�ӵĕr����������ȿ��ԔU���1915 ��1924 �@ʮ�ꡭ����֮����1924�궨�������\�ӵ���������Ҫ��������������ʽ�������������������h�ĽM���Ʒ��������࣬���������܊���c�h�ɶ������c֪�R�������I����˼���\���������^(q��)�e������

�@һ�A�Σ��W�g��һֱע���Ļ��ΑB(t��i)�������Ǿ����˼�뷽����������҂�������1915������Ļ��\�Ӟ����c��������Ӱ푞龀�������J�R���Ļ��Z���µĕ����ı��ΑB(t��i)���ܸ������xһЩ�����Ļ��\���е��������M�������ڕ�����(chu��ng)�����������y(t��ng)��·�����������ČW�Ͱ�Ԓ���Z���������ָ�����ĕ�����Ȼ�Ǖ�����һ�N�ΑB(t��i)����(chu��ng)�������ı����ṩ���

������_�����¾��磬������һ�P�S����Ļ��z�a(ch��n)��

�ı����}�����Ƽs���������l(f��)չ��ͻ��ƿ�i���^����͑׃�Ěv������ȱ���ı����R����������������Į������������뮔���T����ʾ��

������ �|���~

�Ї�������һ����Ҫ���c�����DŽ�(chu��ng)���Ќ��ı��đ{������С��oՓ�κΕr����ֻҪ�ㄓ(chu��ng)�������Ї��������������ѭ�h�Ļ��������������ı�����ָ��ѭ�h�Z���ČWҎ(gu��)�ɣ�����������еĕ����d�w��

�Ѓɂ���ҪԪ�ز��ݺ�ҕ�������ǝh�Z���ČW���d�w�ԣ�����ǹPī�ĕ��������h���ܳɞ�ˇ�g���������Ќ���������ʲô����Ό����چ��}�龳���{��ˇ�g��֪�������c�Pī����l(f��)���Ķ���չ�˕���ˇ�g�Ķ�S�r�B(t��i)���@����ˇ�g�����v�Ï��µ���Ҫ������

���Ļ��\��

Ӱ��µĕ����ΑB(t��i)

�l(f��)ܐ��1915������Ļ��\��������B(t��i)�Ļ������|���^�٣��������R�ΑB(t��i)����������f�Ǹ�ʶ���������һ�N�Ļ��F(xi��n)���������c�ǡ��\�ӡ���ʽ�� ����ͻ�F(xi��n)�ԣ����j�����rЧ����

���Ļ��\�ӵČ������ČW�������ČW��������Ҫ�ɹ�����Ԋ�Ͱ�Ԓ������Ԋ�Ͱ�Ԓ�Įa(ch��n)���˴����������ı���������ʽ�Ă��y(t��ng)�ΑB(t��i)�D�Q��F(xi��n)���ΑB(t��i)������δ�ض��Ǖ��������������������˕�����һ������������О��Ӱ����r�ң��Ĵ��Ļ��ĽǶȌ�ҕ��������������Ӱ푣�Ҳ�S�����EȻҊЧ�����������@�Tˇ�g�[��׃�����g�ԝ��|��

��Ȼ�����Ļ��\�������ČW�������������˕������H���ڕ�����ʽ�ĸ�׃��߀�]���|�����������w���������Pī���c�������������������Լ����Ƶ������ԣ���Փ�����������ɿ��О顢���������I(y��)�����҅Dz��T�����������������z����Т��Ȃ��y(t��ng)�Ļ��ΑB(t��i)�µĕ����ҳ�����

��Ѹ ����

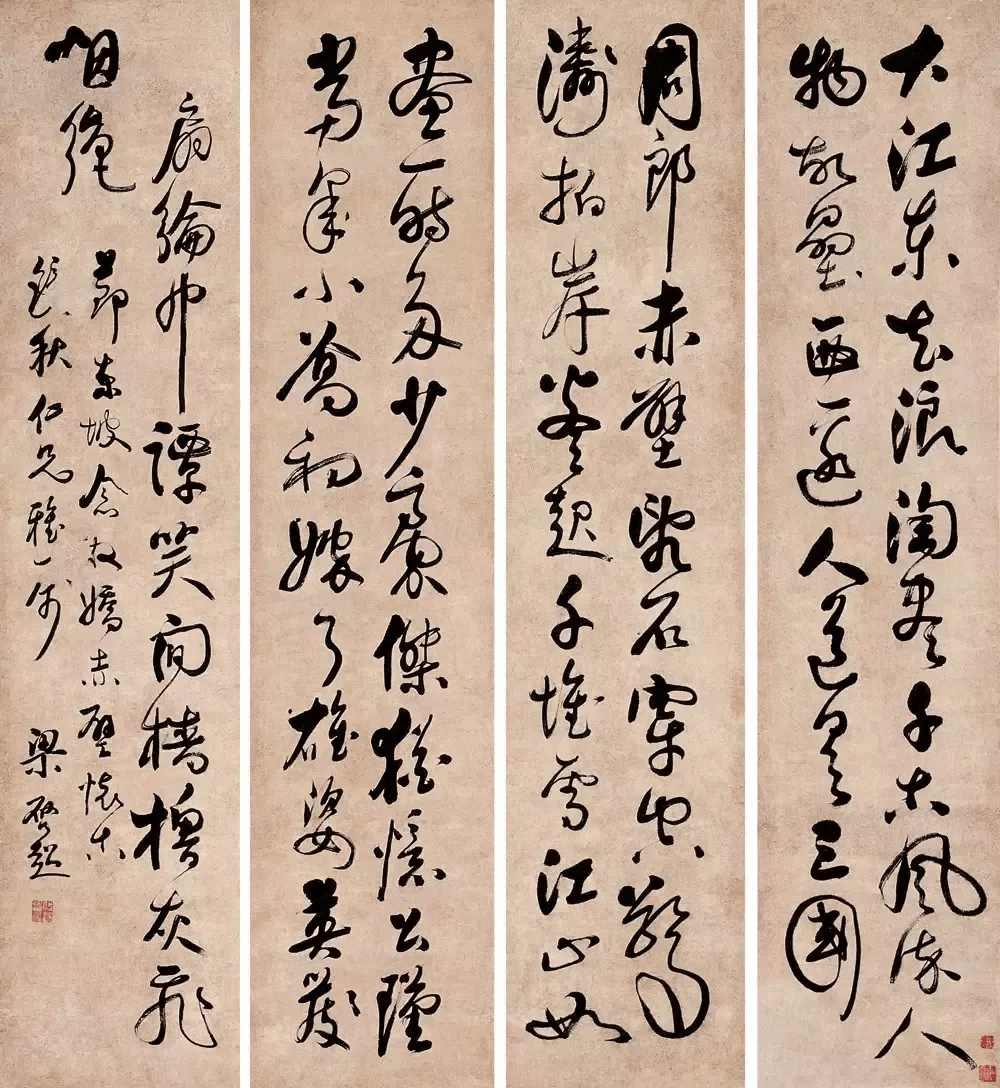

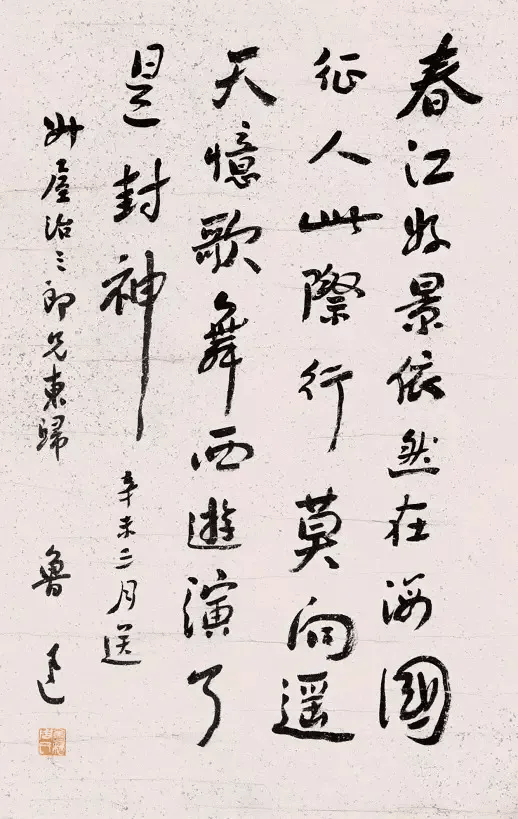

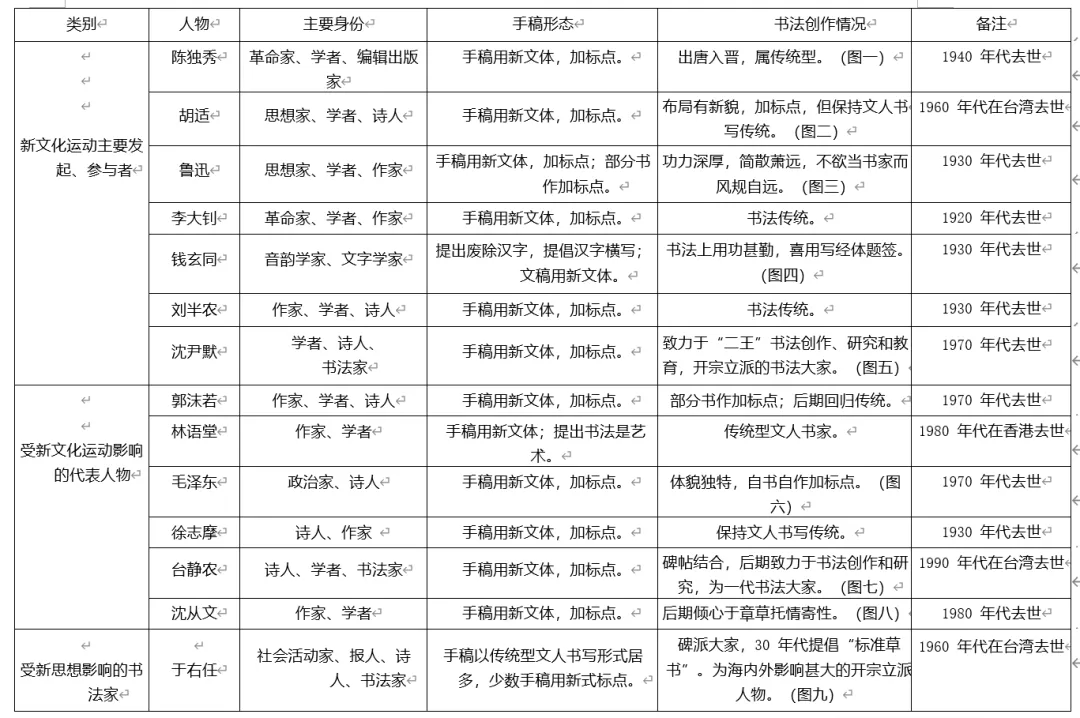

�������xȡ���Ļ��\�ӱ����µą��c�������{��������˼��Ӱ푵�����������������ΑB(t��i)����Ҋ��1��������һЩ��r���f����

1�����������Ļ�Ӱ푵�����������˼��ҡ������������njW�ߡ����Һ�Ԋ�������Ƕ�����������Ҋ�����c�Ļ��Pϵ֮���С�������ָ���������������ɻ�ȱ��һ������Ҳ���γɮ��������ı��ą�������

2�����Ļ��\�Ӻ����������oՓ����������Σ��ָ嶼�������w���Ә��c����������(chu��ng)���s�dz����y(t��ng)���@��һ��ֵ����˼�ĬF(xi��n)��

3�����m����Ѹ�����Õ������F(xi��n)�Լ���(chu��ng)������Ԋ�r�����Ø��c������ʽ��ë�ɖ|����ĭ�����}�~������Ԋ�~�ȕ������F(xi��n)��ϲ�g�Ә��c���ɞ�������T�������ı��rֵ������

4���X��ͬ���ǡ��U���h�֡��ij����������ǡ��h�֙M�������׳�����߀���c�ƶ����Z�_�R�֣�����Ҏ(gu��)�����w���������ڕ������ַdz����y(t��ng)�����fì�ܼ���һ����

5�������hԪ�����������������������Ա��ɴ�ҵ����ݣ��ᳫ�˜ʲݕ����ԡ����R�������˜�������������ԭ�t�����w���У������o30������ݕ��M�и������䱳�����Ͼ������ᳫ���������\������˼���c���Ļ�Ӱ��������P(li��n)��

6�������εġ��˜ʲݕ����ǏČ��õ�ˇ�g�ǶȵĄ�(chu��ng)׃���������(sh��)�˵ĕ�������Ҫ��ͨ�^��Ԓ�ı����������c������(chu��ng)���Pϵ���������ɏ��ı��Ƕȵ��䄓(chu��ng)׃��Ϣ��

7��ʹ����ʽ���cδ���m���Ї�������������˼�S���o�rֵ�����t�ĵ�ʧ�����Ǻ��˵Ą�(chu��ng)׃���C��

8��������������������Ĭ���_�o�r֮�⣬ꐪ�������Ѹ���L�۵Ĺ�ĭ����ë�ɖ|������Ŀɮ������ҿ���

�ı���������oՓ�������L�۶���̎�ڴ��߀�Ǻ������܆�һ߀�Ƕ�Ԫ�Ļ�Ӱ����ڕ�����(chu��ng)���������ı����ق��y(t��ng)�����ǂ��y(t��ng)�Ļ��ΑB(t��i)�µ�ˇ�g������Ԋ����Ԓ�ı����µ�˼�롢�������t����ֱ���Bͨ���������l(f��)����ˇ�g��(chu��ng)׃֮·���鮔�������ı��ṩ���慢����

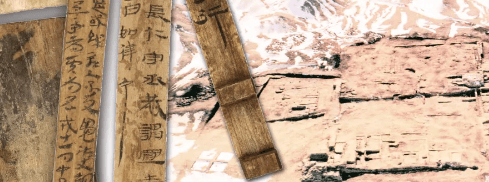

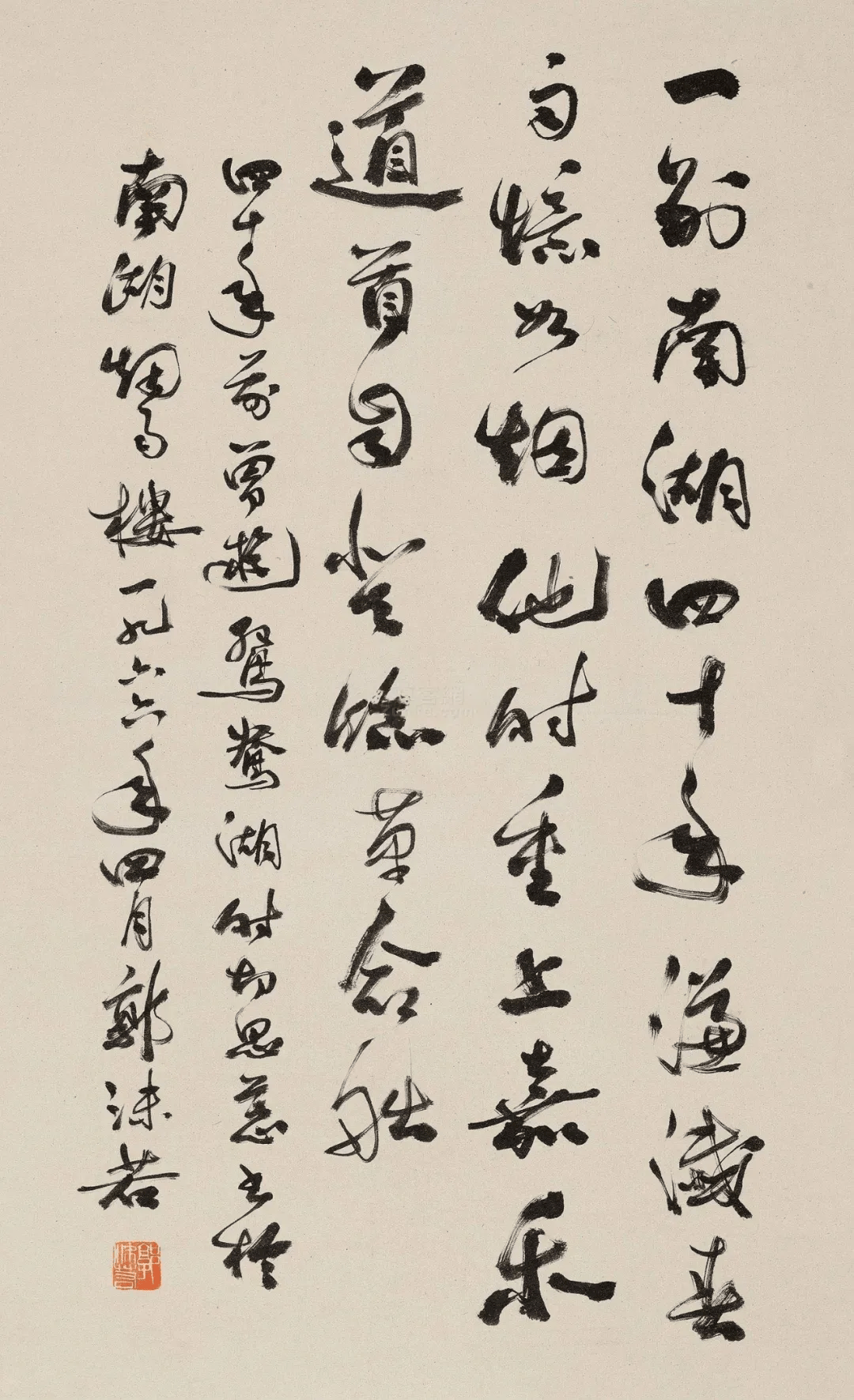

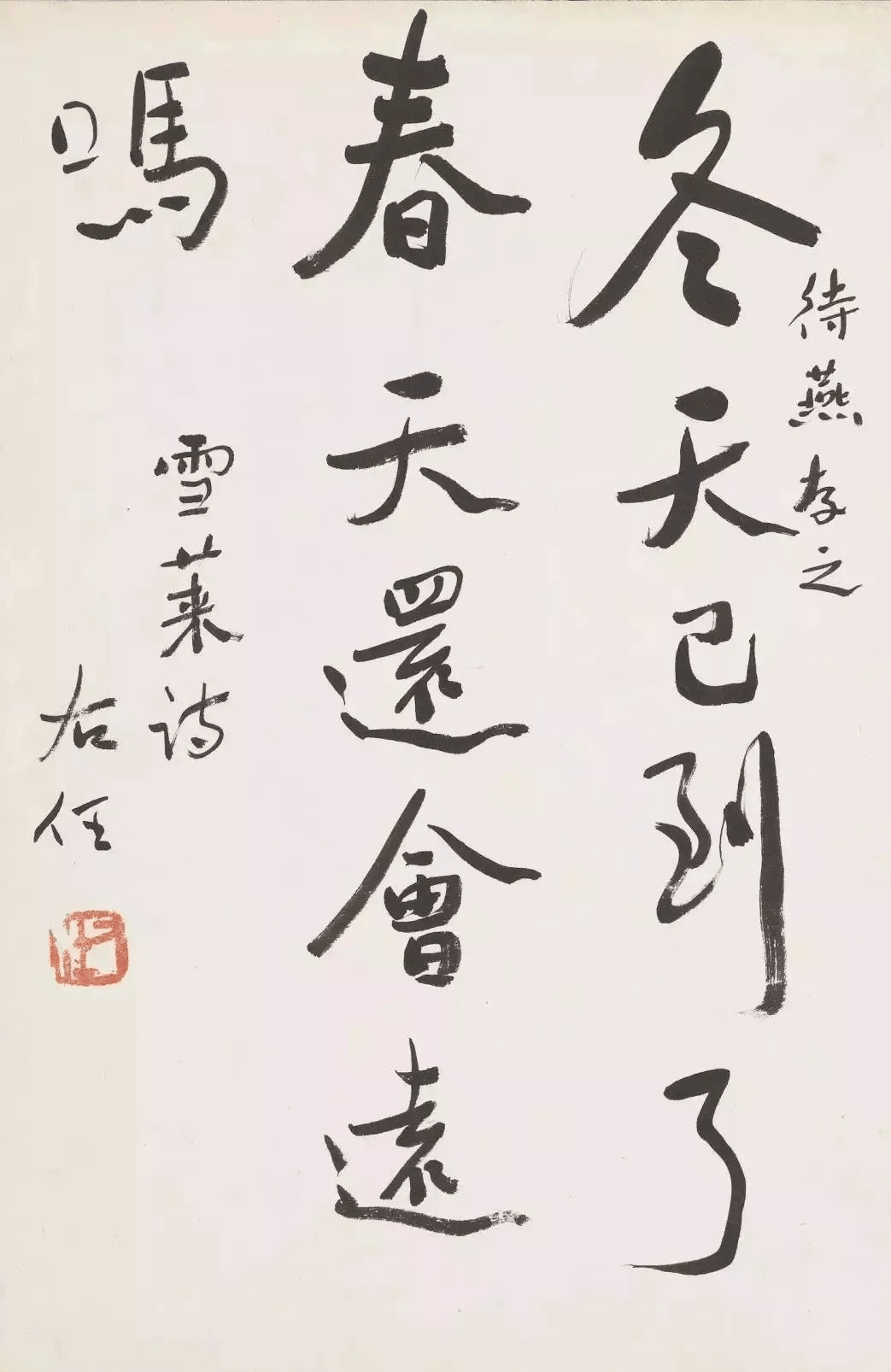

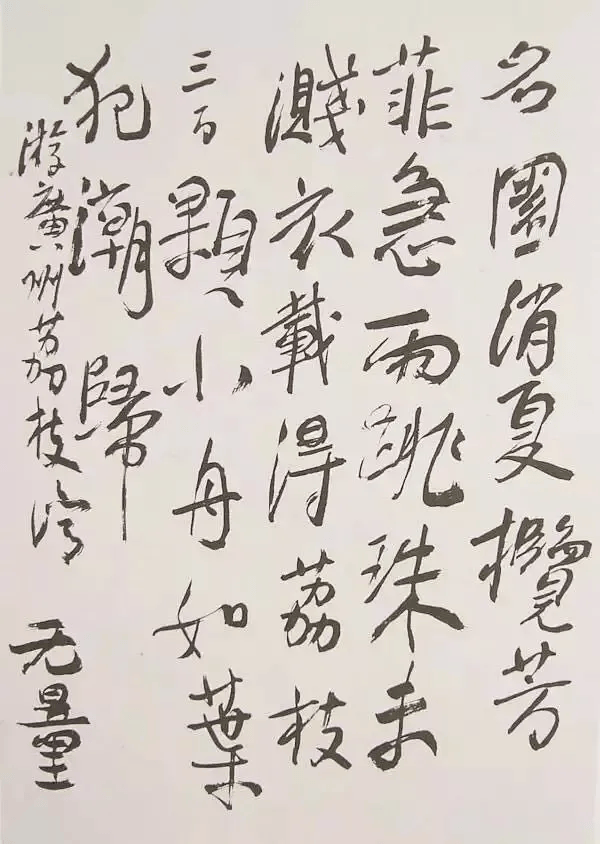

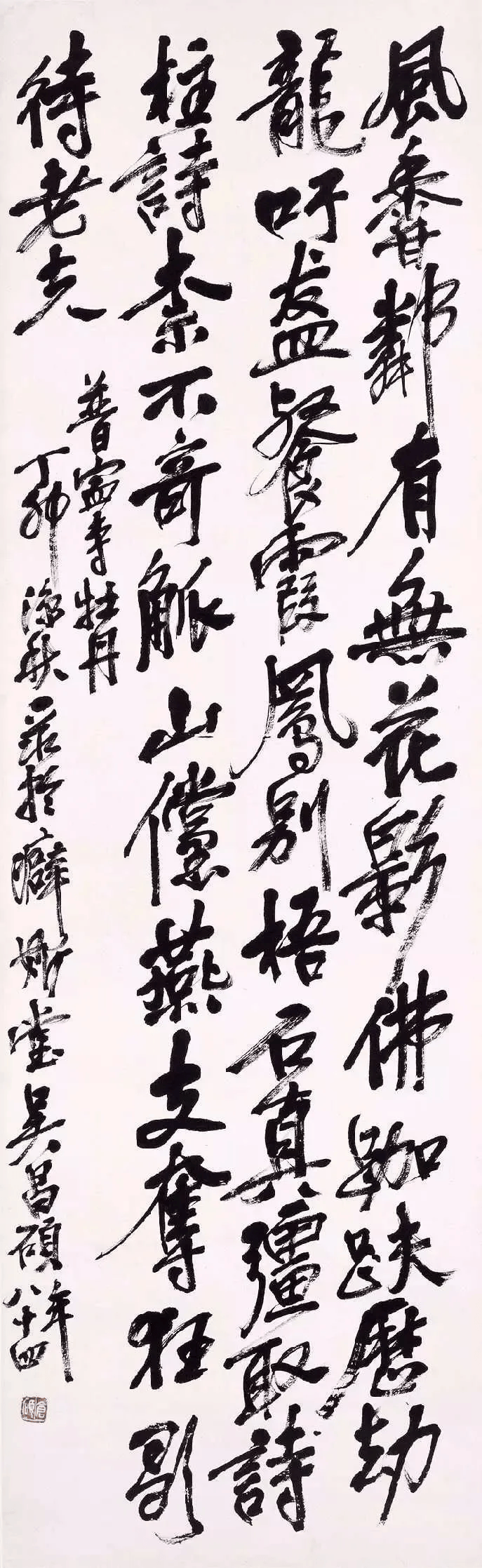

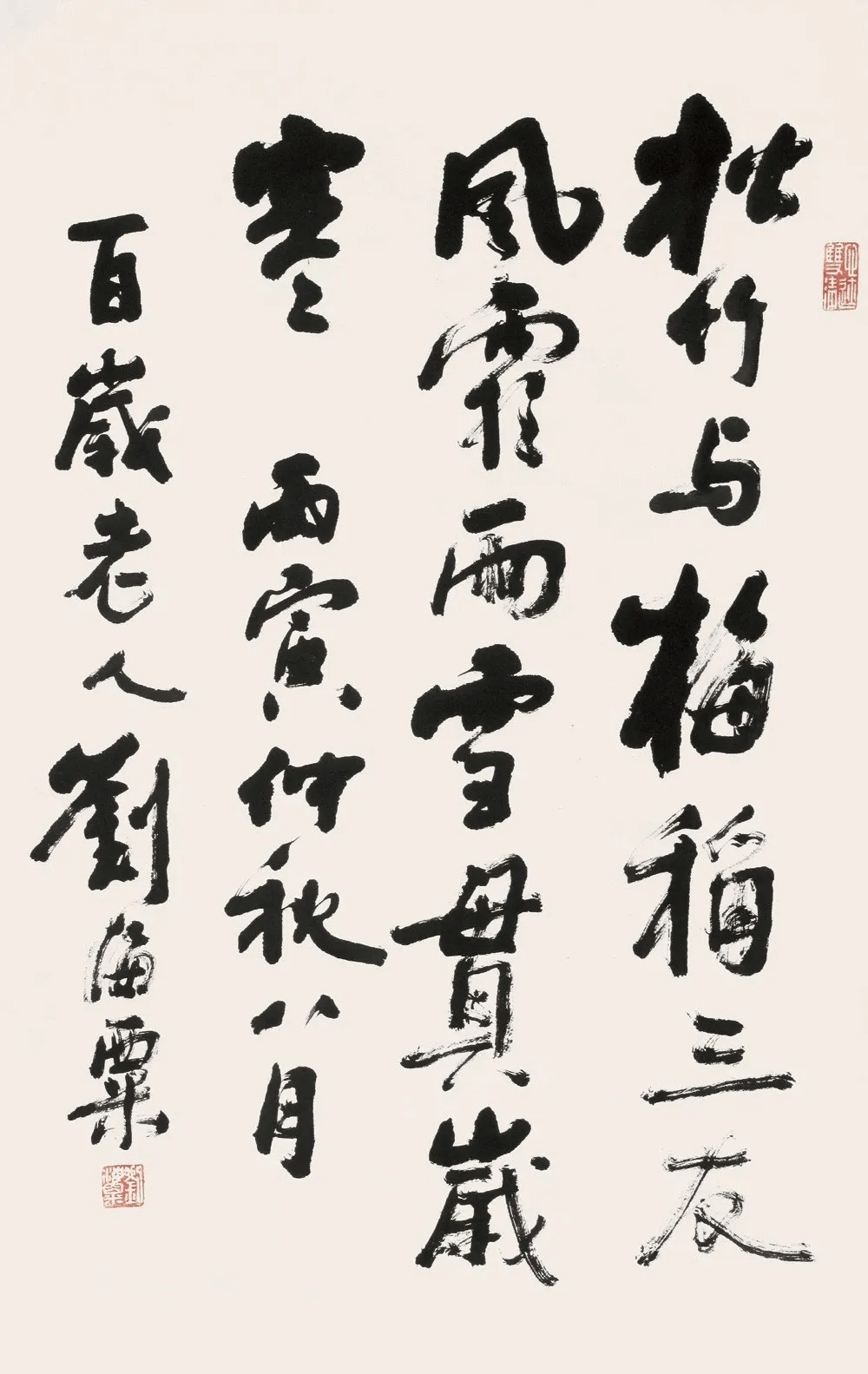

��1 ���Ļ��\��Ӱ������ΑB(t��i)�e��

��ĭ�� ����

���Ļ��\��

������Ӱ�����ԭ��

���Ļ��\�ӌ��Ї������������a(ch��n)�������hӰ������䌦���y(t��ng)�Ļ��ě_���H����������f�����f�ĵ������w��������������ȷ�����a(ch��n)�������������Щ�_���������������ڴ��ҵꡱ �ĺ�������������Ӱ푺ܴ�ġ�ͩ���ɡ����ͱ��X��ͬ���顰ͩ��և�N���x�W��������

���^���f�� �ġ��ČW���������������\�ӡ��������ں��һϵ�����׃�����o���������Ļ�˼������ӡ�����g�Ĺ��^��Ɲ��٘������ֵ����������y(t��ng)�����ϵĕ���ˇ�g���s��̎�ڟo�ˡ��������ġ���ա���B(t��i)���ı��w���x�ρ��f����δ�a(ch��n)�������Ԅӓu���@���ܲ��f�ǂ�ֵ����ζ�ĬF(xi��n)����ԭ�����������棺

��һ���Ļ����ݵ���Ҫ�����Ļ��\���е�������ǏĂ��y(t��ng)�Ļ����߳�����������С���^����ĕ���Ӗ��������������ӡ�������Ļ����`����̎���M�������W؞����������ԡ�^�W�L����������Ȼ�����Ї����y(t��ng)���˵������������ֲ�������Ĺ�������������Ҳ�������x���������������������������ݵ���������ĸ�Z�Ļ��龳�У�������Ҫ���Jͬ������

������������ߵ���Ҫ�����e�ƶ��mȻ�K�Y�����ĕ�����Ҫ����ë�P��Ȼ��������Ҫ�ĕ������ߣ�ͬ�r��������ʹ�ù��ߌ�������̎�ڮ��r�h(hu��n)���е���һ�������������X���o���R�����m(x��)�������Ļ��\�ӵij������`�����������������ć��W���A������������ǂ��y(t��ng)˼�룬������������ӑ�����y(t��ng)�Ĺ��������ߣ����f�Ļ�֮�g��������Ȼ�ľ��_���m(x��)���c��

�����������������Ҫ�����������������������������}�~������x���_ë�P�ē]����һ��ij�N�Ļ������M���˂����������K���]֮��ȥ�����ǂ��r����������Ȼ��֪�R�����������Ҫ�M�ɲ��֡������܂��y(t��ng)�Ļ�Ѭ�յ�֪�R��Ӣ�������Ļ��\�ӵķe�O���c��������Ҳ����������ı���Ʒ�������m���nj��T�ĕ�������Ҳ���ԕ������������Pī���dz�������ꐪ��㡢���m����Ѹ���X��ͬ�����������İ�Ԓ�ı���ֻ���^�nj������w���_���m����

���m ����

���ģ�������������Ҫ�����Ļ��\�ӵ�ꇵر�����W��У�L��Ԫ����������������ڽ̡�֮�f�� ߀����������Ĭ����L�ġ������о��������oՓ�Ă��y(t��ng)߀�����^�����Ӣ���γ��˕���ˇ�g�����Ĺ��R������������ѽ�(j��ng)�ɞ����Ļ��\���_�����������F(xi��n)��������ұ��ٵ�һ�������@һ�c�������顰���⡱�ĕ��������зdz���Ҫ�Ă��С����o������

���壬�����R�ΑB(t��i)��������ë�P�Č������f�� ���乤���Ժ����|�������κ��˶�����ʹ�ã����Ļ��\����ë�P�l(f��)�]�����湤�ߵ������������x�辫Ӣ�Ļ����|���Ķ�������ˇ�g������������ġ��ĸ���t������͵�ؓ���������������E��ë�P�Ĺ�������������Ļ�����������Մˇ�g���Č������f����������ˇ�g���䲻�H��Խ���ߣ����ҳ�Խ���R�ΑB(t��i)���DŽ�(chu��ng)����������Ժ��˸�����d�w��

����������ì�ܵ����������Ļ��\�Ӳ���ʮ��r�g���ČW�g�Ͽ���Ҫ�ɿ����ČW���������Կv���ŵ��@���r���У������y(t��ng)�Ļ��ġ����㡱��̖���ڌ��H�Є���������w�����Ļ����ǣ���U���h��֮���^�ڶ������K���J�R�ϵ�ƫ�H��������֮���������������������y(t��ng)�Ļ��đB(t��i)�ȿ��������ͳ�Mì�ܺ��Փ���@�͛Q���������͂��y(t��ng)������һ���ɔ���

�����Ϸ������Կ������������F(xi��n)�����Ļ��\�����ﹲͬ�Ӽ{�����o���h����߀�ǡ��ж���̫��Ă��y(t��ng)ˇ�g��ꐪ����J���ČW�ܸ�׃������������ČW��Ⱥ�w��Ҳ�S�����J�����ČW������A����ʹ����Ҳ�S�����ğ����ѽ�(j��ng)���ˣ�Ҳ�S�����Ă��y(t��ng)��Y�������^�� Ҳ�S߀�������N�Nԭ�����oՓ��Σ�Ψ�Е��������������Ļ��������������m(x��)��һ���W�����õ��L����

ꐪ��� �`������Ԋ

���������ı��c���}

�҂�������Ŀ��ŵ�1980���ǰ���S�����ĸ�ĽY�����ČW�Г���˼�����е��΄���������ķ�˼�����l(f��)����ͻ�ƈԱ��ĺ�[���S֮�����g��Ҳͨ�^�Լ��Ą�(chu��ng)�����_ʼ�ˮ������_��

�������g�³��\��������1979 �괺���F(xi��n)�ڱ������^�ġ����Ǯ�չ�����Ї����g�F(xi��n)��׃��������_�������ͮ������H���˿����˂��y(t��ng)�Ļ��c�F(xi��n)�����R�ĽY�ϡ��������䌍�������瑪��һЩ�����������s־1977��6 �����Ϻ�ԇ�����mȻ�A���ˮ����������ā��R�����^�^���ϲ��]ʲô�®�֮̎�������������Ԍ��ڂ��y(t��ng)�֏�����

���w�����������c�ČW�����g����������t�g���^����f��˼�����ǜ���ġ��vʷ�����@�����Ƶ�һĻ����ʲô�����Ϻ����Ͱ�Ԓ�Įa(ch��n)�����ǂ��r��һ�������Ļ��\�Ӱl(f��)ܐ���Ϻ����������꡷ ���ڱ������γ��\�����������������s־��(chu��ng)�����Ϻ���Ӱ�ȫ����

1981��5�����Ї������҅f(xi��)���ڱ���������1982�꡶�Ї���������(chu��ng)���������������(zh��n)�����ҷ�(w��n)���˸������@�ɼ��������60���꣬���cһ���������P�� �Ǿ�������Ĭ��

����Ĭ�����Ļ��\�ӵĽ�����ꐪ������������ČWԺ������Ĭ�ǽ�B�ˡ�����(chu��ng)�k���������s־����־��������������С����ˣ����������ČW������ԓ�f���@��һ�N�Ļ�����朡�

Ȼ������������Ȼȱ��˼�����I����Մ�����ı�̽����1981 �����M�ܽ������ڡ������о����ϰl(f��)���ˡ�������һ�Nʲô���|�������������������ԃrֵ�ع��͌�����λ���_���ˮ�����������˼��Դ�������l(f��)�˳��m(x��)��(sh��)��ĕ������W��ӑՓ��1986 ���� ��ɺ�M���ڡ��Ї��������ϰl(f��)���ˡ���Փ������һ����ͬ���ڕ������������ҷ�����۵��ǣ�����������ˇ�g�Ƕ����۽��ڡ�������ʲô���|���@��Ԓ�}��

����Ĭ ����

�\Ȼ�����r����Ҫ���}���Ǟ������ȡˇ�g��λ���������ı����}߀δ�@�F(xi��n)�����S��չ�[�C��Խ��Խ��������ˇ�g�ǶȰ�չ�[Ԫ�ذl(f��)�]������M�r������ͬ�r��ʧ�����ĕ���������������c������xԽ��Խ���������������F(xi��n)�˟o��ͻ���ľ��]�����y(t��ng)Ҳ�T���F(xi��n)��Ҳ�T���挦�����˵��������ı��ɞ��������ֵĆ��}���˷N���}�ij��F(xi��n)�������������������

һ���ČW�������Ļ������پ������������Ԋ�����W�������c�����]�ж����Pϵ����֮����������Ȼ���]�о���߶ȣ��Ͳ�������ˇ�g�߶������Ї��Ļ��x�����ԝh�֞��d�w�ĕ���ˇ�g���Ї��������Ї��Ļ���������@�N����Ӱ���ʹ�������Ļ�������Ȼ��������Ķ�ʹ�������������˻����ĸ߶����a(ch��n)�����������������F(xi��n)�c��ؾ����������ľ��������@�N���x���f��������Ȼ���Ļ���w����������e�o�x�������ܮ��������c�Ļ����݄��x��һ�����������ѽ�(j��ng)�����I(y��)������ �������Ļ��ˡ�

���������������|�����r����ӻ��Ľ��죬�����o��ʹ�����c����(li��n)ϵ������ֻ�����������ڵĹPī�ʬF(xi��n)���ı�Դ�����ߣ���(chu��ng)����Ҋ��������Փ�Ѓrֵ�Ą�(chu��ng)����

����˼��\����ȱ���ı����R���ڮ����������M����չِʼ�K�ɞ��˂��Pע�ğ��c�������̌W�ɞ�չِ�����������W�g�ɞ�չِ���c�Y�����u׃����������˼���ͬ���³������ɞ�r�п�������@�N�Շ������W�g���Iȱʧ�����g����˼����ˇ�g�S��\����

��˼���δ���Ǵ�ˇ�g��������ˇ�g�ұ�Ȼ�Ǵ�˼��������ߡ����������֮����������K�|�¼��Ǵ�ˇ�g����Ҳ�Ǵ�˼��ң�������������Ʒ�Еr���߶�����������������˼��\�����J�R�����ı��ărֵ�����ã������]���Ļ�֧�������F(xi��n)ͬ�|������������ӹ���Ȇ��}�DZ�Ȼ�ġ�

�����h�x�r���������Ļ�����ȱʧ���������c������Pϵ���w�F(xi��n)�ڃɷ��棺һ�����Լ�������ɷQ֮���������һ�������������ɷQ����������

���Ļ��\���е�����������������Ƀ�����ĕ��������П��������������Pע���������ָ�͕�����(chu��ng)�����o����M�����Ϣ�͕r����Ϣ������Ԓ�ı���ؕ�I�������������F(xi��n)�ڕ����ϵĕr��������

�����������Ҹ�֪����H�t�g��߀���^�̈�(zh��)����������������ډm�������o��������ȱʧ�������x�ϵĕ�������Ƽs�˕�������Ȱl(f��)չ�������ڸ��N˼�����S�������������c�������пɟo�������]������F(xi��n)��������������������Ŀ��������Ψչِ�R����հ������ͣ���ڂιŵ���龳�������m(x��)��һ�N���Ԟ��ǵ�̓�M�龳��

������ ����

���ǽ�����ҕ�������������F(xi��n)������������W��һֱ�������g���ӌW�ƣ����ڲ�׃�ɪ�����һ���W����������������С�W�������o���ڴ�W��w��s�y��������ϳɞ���Ӗ�C��ٍ�X�����^��

��ʲô�WУ�������Օ����W������ʲô�˶��̌W�������ĕr������������ֻ�����棬����ˇ�g��ֻ�ǹ����� �����������ҿ��Ԟ飬�������w֮�����ČW���������ČW������Ă��к�����nj����������|�ľC����ˇ�g�����������ǵ������LJ����Ļ���(zh��n)�����Ľ�������ҪԪ�ء���������ŵ��vʷ�����Ļ������˸����δ���ĸ߶ȁ��J�R���ı����}�͕r�����������Խ�Q��

�����`�R��������ҕ������������չ�[���ɞ鮔���������F(xi��n)��Ψһƽ�_֮��ʽ���ӵ��ı������C����˹���S����������t�����@ʾ�����������ı��ąT������ͬ����f����ª���M��֪������(chu��ng)���ā����c�ı������l(f��)������������ˇ�g�`���@�F(xi��n)�����C�������]��ԭ��(chu��ng)������������ꐳ������Ͳ����ܡ��_�����飬���䰧�������O�^ͥ�Z����Ҳ��ֻ������ʽ�����������γ����^��չ�[�w����

�ı��ܮa(ch��n)���µĕ������F(xi��n)��ʽ������{�����Dz��ܮa(ch��n)�����ı�������ҕ�ı��ĸ��錧�������{���^����ĕ������F(xi��n)����ˇ�gՓˇ�g����ĩ���������Ԟ������tֻ�ܵͿ��w���������ܿ����ǂ�ˇ�g��

��֮���҂���ȻҪ���{������������һ��ˇ�g��ԴȪ���Ěvʷ��������(j��ng)�������������ˇ�g���Ľ������͕����c�ı����Pϵ���f�����mͤ����һ��Ԋ��ʢ���������ի@������ֶ�ĸ塷��һ�ε�x��ԭʼ��������ʳ������һ�������ߵ�Ԋ����

�������������Ԋ�Įa(ch��n)��������˵ĕ��������@�Pī����˼�������߶����Dʎ�˲�ֹǧ�۰ٻ����ı��͕������M�ܸ��ѣ��������I����ɽ���µ��S����ô��S����Փ�Θӵ��ı����o���������ǂ��r���������Ϣ�����������g���������Ǹ��V�����ԭ�������|�������ӛ����������H��ˇ�gƷ��Ҳ���īI�͚vʷ���Ǿ��ж�����������S�^�y���Ļ�ˇ�g�z�a(ch��n)��

�����������������˕��������A��ˇ�g��Ҫ�a(ch��n)�������������������ڮ�����ˇ�g���]�Ќ������������������y������������ʲô�������ص������������չ������ʹ�����ص��������Ǯ��������ˑ�ԓ˼���Ć��}��

�x�o�� ����

��ʾ�c��·

������܌W�����vʷ�W�ҿ��_�R�f��һ�Кvʷ���Ǯ���ʷ�����Ļ��\�ӱM���c�����Pϵ�������������������İl(f��)չ��ʾ�dz���������Ҫ�Ć�ʾ�����������ṩ��˼���������ı��������@�ɂ������� ���Լ���������Ą�(chu��ng)׃˼�S�Ͷ�Ԫ��·����ˣ� ����������˼����

1���������X���ı����R����ˇ�g�����X�����H�H���R���̈́�(chu��ng)����B(t��i)�е����X���ճ������О���B(y��ng)�ɺ�����ĕ�������ˇ�g��������Ҫ���ڮ������҂������Ļ��\��Ӱ��µ��Ļ��ΑB(t��i)������֮̎��ͬ̎�ڰ�Ԓ�ĵ��Z���r������ˣ����H���@�ӵ��Z����İ�������ұ����������������У�ֻ���^�҂��ڕ�������̈́�(chu��ng)���Л]�����X˼���T����

�����ڮ�������������߀�]�Юa(ch��n)������һ���Ļ�Ʒ���ˇ�gƷλ���ı��������ڰ�Ԓ�đ������֮����֮�V�ĕr�������]�Е��������ı����x�����X�M��̽�������H�������m����Ѹ���˵ġ��Ǖ�����(chu��ng)�����ı������в��ٿɹ���������Ϣ���҂�֮��������ı�����Ҫ��������������һ���r������ˇ�g�Ę˱�������ˇ�g�҂��Գɹ����r����ؕ�I���Ķ�������r���������w�F(xi��n)�r�������Lò��

2�����F(xi��n)��Ϣ�r���ĕ���ͻ��һ߅������w�ص����|���磬һ߅��˲Ϣ�f׃����Ϣ�r�����ڻ����ϽY�������r���Ľ���������������ĕ��������R�S���y�}������(zh��n)����Ϣ�r�����H������B(t��i)�Ļ��Ă��y(t��ng)���F(xi��n)�����D�Q����ʹ�˂������^�����Aʾ���������ΑB(t��i)�ĸ��M��׃����

���I��������Ӽ��g�����L�������_������������Č��������ˇ�g���������������������ĸ���Ҳ�������ġ��ֹ���������б��_����Ȼ���в������������a(ch��n)���Č����C�ܣ���Ȼ������������ů���ģ��������F��Ո���П�ە������ˣ����o������߅��һ��������������Ȼ�����ë�P����(y��u)�ŵؕ����������˵ľ����_�����@�����|�����ͻ����

3�����B(y��ng)�����ҵ��Ļ����ݕ����������Ļ��ģ�������ˇ�g�Է�����f�����Č����Ļ����]�в����Ļ���ˇ�g��Ҳ�]��ֻ���{ˇ�g�����v���Ļ��ĕ��������������˵��Ļ��������ȕ����ҵ����ݸ��Ѓrֵ��

����Ļ�����ʹ����̽Դ�����������f�����B(y��ng)�������a(ch��n)��ˇ�g�l(f��)չ��������ˇ�g�Ǔ]�\�߸������Ȼ��¶�����ˌ��ı�����_���������ѽ�ʾ�����P�E�߽�Ҳ�� ��������Ҳ����������P������ �ĵ������������P��֮�������˶��������ʲ��ܰѕ������Ļ���ˇ�g�������������߱�ĩ�������������������Ļ�֧�������С��d�^ȺԹ�����������������M�����������ɾ������@��һ�l����ˇ�g�ҟo���رܵĵ�·���Ž��������������������Ļ���ˇ�g�İl(f��)չ�����������ָ������

�Dz��T ����

4�������������x���������ˇ�g�����������ڄ�(chu��ng)�����������DŽ�(chu��ng)���ԴȪ���������������������o���������]������ȥ���������g�ً�������ʽ�ٻ��ӣ������������������x�ͮ������x�����Դ�ʹ�����Ҍ���������ĸ��������I�����dz���Ҫ��

���������ң���ԓ�M���p�ٟo���x�ĕ������x�����w���������_���ɞ��ճ����n��Ī������Ҍ����Zƽ���Ȯ������ҵ��ָ�֮���Գɞ��˂��ղصğ��T�������������ĹP�E���������Ϣ�����������x������ǰ���ᵽ�ġ��P�E�߽�Ҳ����������Ҳ��������һ�����w�F(xi��n)���������x�ĕ������P�E���Ķ���֮�������������A��ˇ�gƷ�������Ҹ������ô������B��

5���ڽ��������н�Q�r���y�}���������Č�����ʲô�������Ԟ�r�еġ�����������Ǻ��o������ˮī�������ǧ��һ�������֮����������������@Щ�ٴ�յĖ|������ˇ�g���ޣ��ǹ�Ū��̓���ǟo������������������L�����������Ļ��\���r���Ļ��ι�̥��

���Â��y(t��ng)��Ȼ��������������Ԫ���]��ʲô�ɘ������������ַ���Ȼ�������t������Č�������z����������Ҫ�����r�����ژ�����������֮�L���ƽ��y�}�������f���҂��挦�����ֵĆ��}�Dz���̎�����İ��������挦�I�P�r���Dz���߀���֟o�����挦�F(xi��n)���h�Z��ʹ���Dz����ӱܬF(xi��n)�����T����������෴ʡ����ѳ�����������O�������Еr�����x�Č������L�С�

������ ����

6����ҕˇ�g˼������I���î��������İl(f��)չ���^�Ǖ����ҵ�����Ҫ�γ���������Փ�����M���������������Ӆ��c���ϵĺ��������{�������Ļ��\�ӵľ����������l(f��)�]���_��Փ�Č�����������׃�^���������(chu��ng)�����L�F(xi��n)��{�˼���ǻ�������֪��؟�Σ���ѭˇ�gҎ(gu��)�����e�O�ھ�̽����ͻ�Ʈ��������l(f��)չ��ƿ�i�����������������������ķ���(chu��ng)����

�����ұ��Ҫ���Լ���ˇ�g˼�룬���κΕr����ˇ�g���mȻ���nj��I(y��)���A�Լң� ��������е���(j��ng)��������ڹŽ������������挦�Լ����������Լ��Ĵ��ڬF(xi��n)����֪���������֪���X�ĕr���|������L������ؓ�@�K��صļZʳ��

עጣ�

���ܲ߿v�������@�Ĵ⡷���Ϻ���ˇ������1997 ��11 �µ�1������2-3 ���

�����\�������F(xi��n)���Ї��ČW˼����Փ�����V��������W������2011 ��10 �°�����88 ���

�۽��������������2012 ��1 ��18 ��6 ����

�ܗ������������Ļ��ΑB(t��i)��ˇ�g�ΑB(t��i)��������������͑׃�c���������Ї����������W��2016 ���8 �ڣ���189 ���

������

����͡

�Ї������҅f(xi��)�����T

���Cʡ�����҅f(xi��)������ϯ��W�gί�T������

��ʿ��Ո������

�D�ā�Դ:�W(w��ng)�j...

�l(f��)���uՓ �uՓ (3 ���uՓ)