[ˇ�g(sh��)�sՄ] ��(d��ng)��ˇ�g(sh��)���u(p��ng) | Ф�ѵ£�ý��Ľ��ϡ����ڵ��z���c���w�ġ���Ѩ��

��3 ���� 220 ����x 2024-11-12 23:36��(d��ng)��ˇ�g(sh��)���u(p��ng) | Ф�ѵ£�ý��Ľ��ϡ����ڵ��z���c���w�ġ���Ѩ��

��(d��ng)��ˇ�g(sh��)�ҹ�ѩ��(g��)չ���`�ԡ����ڡ���Ѩ���ʬF(xi��n)�˹�ѩ�^ȥʮ�������Ҫ?ji��ng)?chu��ng)������ѩ����һλ��(d��ng)���^����ˇ�g(sh��)�������Ą�(chu��ng)���w�F(xi��n)��������Ů��ˇ�g(sh��)�ҵĘO�����е��`���X֪������շ���Ҳ������һ�N�ŵ�������������������Ʒ�Ќ�(du��)�����Z�Ա��w��̽��������ý�齻�ϵČ�(sh��)�(y��n)�����w�c���֮�g�ı�Դ�|�����Լ���(du��)�����������ijм{�����Ą�(chu��ng)���B����(qi��ng)�ҵ��������R(sh��)���oՓ�nj�(du��)�ŵ�r(sh��)�ڵ���Щ����ˇ�g(sh��)��(chu��ng)����������R(sh��)�ĸБ�(y��ng)��߀�nj�(du��)��(d��ng)���������˵��ձ������������X֪���P(gu��n)�кͱ�����

����һ��Ů��ˇ�g(sh��)�ң�������Ʒ�[����Ů��ҕ�ǣ�������Ů��ҕ���c���е�Ů��(qu��n)���R(sh��)�кܴ�IJ�����Ǻ��ε؞�ֿ��Й�(qu��n)����Ů���쏈��(qu��n)���������á�����ձ��ĸ�ԡ����ܱ��_(d��)����Ů�����R(sh��)�� ͬ�r(sh��)����ˇ�g(sh��)�c�ڽ̵�߅��؎��ľ���̽��������(du��)�˵�ʹ����ɫ��������D(zhu��n)�Q��̓���c�挍(sh��)���������������X�졣

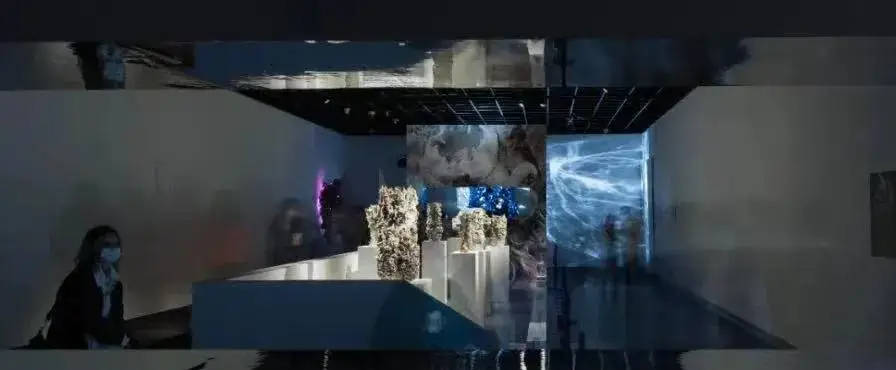

չ�[��Ҫ�Ѓɂ�(g��)�A������Ʒ����һ��(g��)�A�εġ�����Ӱ��������������ˇ�g(sh��)����2009�ꡪ2019����m(x��)��ɵ�������Ӱ���Z���c�մ��������������Z��֮�g�M(j��n)�С����ό�(sh��)�(y��n)����̽������Ʒ����Ҫ���F(xi��n)�˹�ѩ���Z���ϵĄ�(chu��ng)���Ա��_(d��)���c��(j��ng)���ı��Į�(d��ng)����(du��)Ԓ���ڶ���(g��)�A���Ǐ�2019������ľC��ý��ġ����ϵ�����С�������ϵ�С��͡�̓�����R��ϵ�У��@��(g��)�A�ι�ѩ��(j��ng)�v�˺��ӵij������¹���������(zh��n)������ȫ�������g(sh��)�����ȭh(hu��n)��׃���͛_������ѩ�f���������ʹ�����������ͬ���ƌW(xu��)�ͼ��g(sh��)�䮔(d��ng)��һ�N���^ˎ�Ͱ�ο����ʹ���҂���ʹ������[�غ��y������������ʰ���ܡ��L���ı��w���Z�����������н����t(y��)��ҕ�l������ϵ�y(t��ng)�ȶ���ý����ԇ�D��(chu��ng)��һ�N�µĿ�ý���Z�������ؑ�(y��ng)��(d��ng)������w�Ե��������چ��������Լ��o�����f���[��ʹ��ĸ�Դ��

�`�Ե���\������Ӱ��������

���`�ԡ�����Ů��ˇ�g(sh��)�ҵĹ�ѩ���Ϫ�(d��)�صĚ��|(zh��)����ζ��һ�N��Խ��֪ͨ�X���w�(y��n)�����������Z����߉�ͷ�����ֱ�ӵ��_(d��)�����@����Ӱ����Ʒ�У���ѩ���]�������ጷ��@�N�`�����������c��(j��ng)��Č�(du��)Ԓ֮�У�����һ�w��\֮�����oՓ�������g�����S־�������_�����_����Ԋ��߀�Ǹ��µ����˴������@Щ��Ʒ��������������(du��)��(du��)�մ��������������������cӰ���Z�Եġ����ϡ���չ�_��(sh��)�(y��n)���ʬF(xi��n)�������ҕ�X��������I����һ��(g��)��(d��)�صġ�Ӱ�������^��һ�����M(j��n)�������I�������������oՓ�ǿ֑�������߀���@���

����Ʒ����ʽ�Z���ρ�����2014��ġ������ӡ�������ѩ��(chu��ng)����һ�N�µĽ����մ��cӰ��֮�g��ҕ�X�Z�ԡ���ҕ�X����һ�N�O�侫�ºͼ�(x��)ā�����������ӳ����ŵ�ˇ�g(sh��)���������O�µľ���˥�j�����W(xu��)���@�N�Ļ��Ąݲ��]���S�����(hu��)��׃�����ʧ�����ڽ��읓�뵽����(n��i)�����ķ���������ͬ�r(sh��)�������п�������һ�N�ֹ��еġ��ֲڡ���δ��ĵ�����ż���P(gu��n)��(ji��)�ı�¶���������Д�������(qi��ng)�ҵĿ�?f��n)��Ϳ��������������߱����IJ��돈���ǿ��^��չ�F(xi��n)���մ�������J�����`��֮��ȵ����@Щ��(n��i)����������(chu��ng)��Ĵ�����Ӱ����Z���е��Ա��F(xi��n)��ʹ��Ʒ�Ĕ������ֻص���(du��)���ϱ����Č�(sh��)�(y��n)�ж���M������

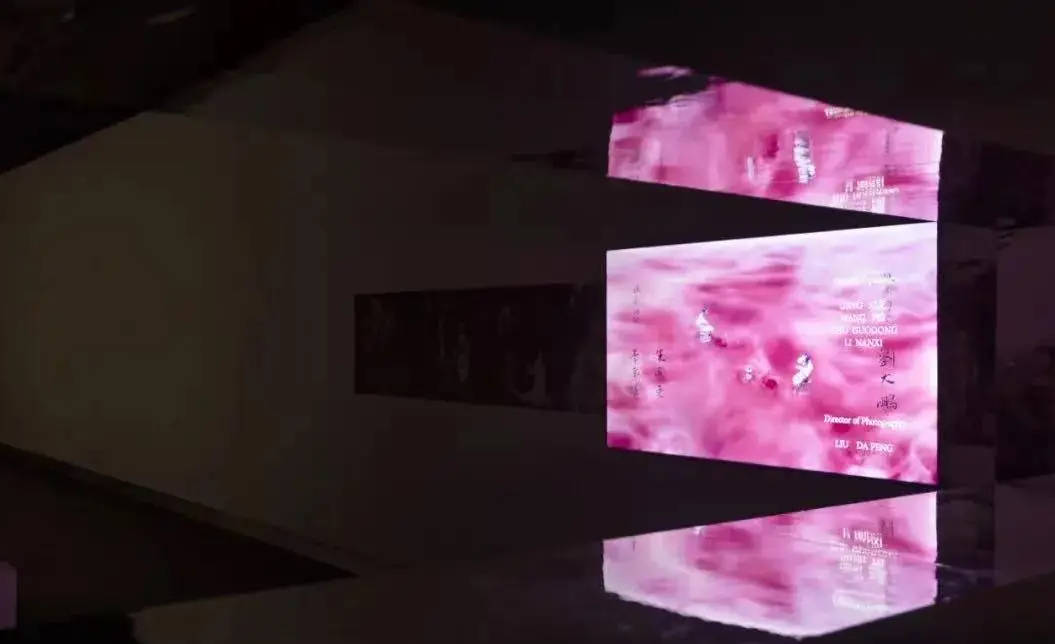

֮����2015�ꄓ(chu��ng)���ġ����_�ʻ��_����Ԋ�������ܡ��О���Ԋ�衢�����������ں���������(g��)�˄�(chu��ng)����һ�θ߷壬���f���@��(g��)��Ʒ�������е������_�ˡ���ý�鲻���н������������ҵ���һ�N�Z�ԡ����ϡ��Ī�(d��)�ط�ʽ�������ܵ��О��^������Ӱ��ă�(n��i)�ݣ����ܵ������^���cԊ��z�z�ܿ���Ԋ���c�О�˴����l(f��)���ֲ��x��������Ļ�г����ˇ�g(sh��)���ֵĺ��E������(d��ng)���@�N���E����(chu��ng)����������֮�ֽ�����Ӱ��չ�_���^���У�ÿ��(g��)�^�߱������������Լ������w������ʬ�w��ͬ�ӵ����ڹ�ѩ���@����Ʒ������(du��)������������ˇ�g(sh��)����������еȵ�ӑՓ��ȫ���뵽�����Z�Ժ���Ʒ��ʽ֮���������Z�Խ����s�����������䲻����

2019�깢ѩ��������˹�p��չ�Ї��^����(chu��ng)���ˡ���ɫ֮���������Ă�(g��)�˵Ą��������ˡ���Ą���������Ʒ�Ќ�(du��)���������R���@һ�¼����A�s�����Yٝ���͡����y�����p�������ĸ��Ě�������B�c�����������Q��֮��(g��)�w��һ�N������(hu��)���y(t��ng)һ������֮�µ������c��������Ȼһ�������\(y��n)�ı��衱�����_ʼ������ձ����������c�ⲿ�h(hu��n)���Ľ������ú���Ӹ�Դ���@�����¹����鼴���l(f��)����ǰҹ���˕r(sh��)������ڽ�(j��ng)�v�����ě_ͻ��˺��������֮�����F(xi��n)���������Y���ͼ��g(sh��)�ĺ��\����ȫ��λ���u��(g��)�w���I(l��ng)�أ���(g��)�w�ھ�IJ��_������׃�ßo�������壬���`�ԡ���ѩ��(du��)������w�;����������ܵ�ʹ�����и����J���X֪��

���_ʼ��(du��)�Լ��Ą�(chu��ng)�������µ�˼�������_ʼ���ܵ��Լ����ڽ�(j��ng)�vһ�N���D(zhu��n)�ۡ����@�N�D(zhu��n)�۲��H�����P(gu��n)ע�c(di��n)��׃�����c֮����(y��ng)��������(du��)ˇ�g(sh��)�Z����ʽ����̽���������M(j��n)��������(j��ng)Ͷ����������ĵ��ܺ��L���ı��w�Z���У�����ҕ���ϵ�ҕ�X�|����ɫ����w�����ͱ��_(d��)����������ֲ��ҕ�l�ͽ���ϵ�y(t��ng)��ʹ��Ʒ�����ЙC(j��)��������������������(y��ng)ԓ�Ǽ�ԭʼ��δ���ĸ��X���ȹ����֮�(d��ng)�µ����� �@�N�N�Lԇ�Ǟ��ˡ������µı��_(d��)���������f���҂����R�����}����

���ڵ��z����������ϵ��

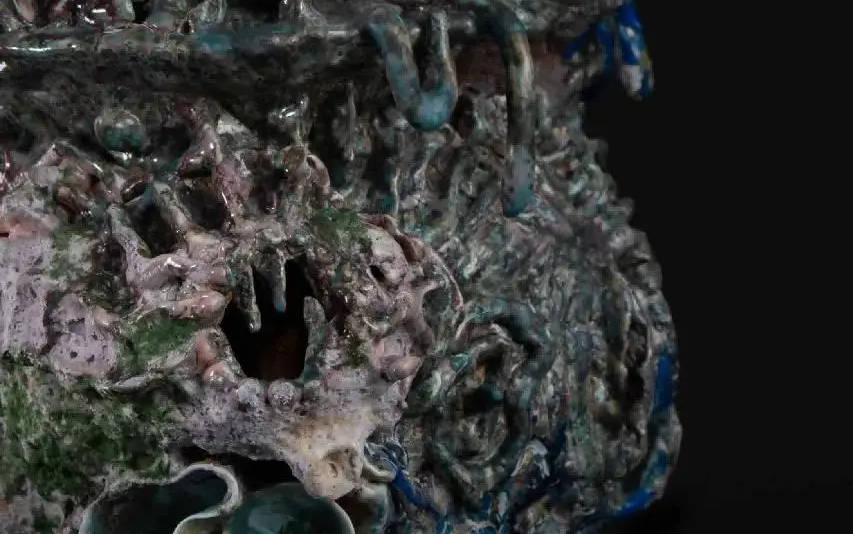

��������ϵ�С���2022�����Ʒ����ѩ���մ���Ʒ���@����Č�(sh��)�`���в�С���D(zhu��n)׃���ľ���(x��)ā�Ĺŵ���|(zh��)�����H������ԭʼҰ�Ե������ͶY���Ę��ͺ��أ��Lԇ���˵ġ��`�ԡ��c����ġ����ԡ�֮�g��(sh��)�F(xi��n)����ͨ�������ù��ϵ��������շ�ʽ�������l�P����������ÿ�����l�л����˵���������(n��i)�K�����x��������ɽ�n������������ȵ��������������ʼ�^���͡�����δ�����桱�Ŀ�r(sh��)�����|(zh��)�Ԍ�(du��)Ԓ�����N�����`�Ե������w��������ĸ�w�С�ͬһ���������ӌӯB�ӣ�����������������ɫ�ʼȷ��������Y(ji��)һ�F(tu��n)�����������纣�״�Ƶ�ɺ��ʯ���������������w���ϡ���(j��ng)�ɸG����۟�����ɫ�Ř�N�������Y(ji��)�������@Щ���ﱻ����ľ��Џ�(qi��ng)���������R(sh��)��ĸ�����|(zh��)�������»ص���(du��)�f����Դ��ͬһ�cƽ��������ʾ�҂����ڵı�Դ�����c�f���ƽ�Ⱥ��H���P(gu��n)ϵ�����@������]���d��������Ȼ֮���t�������档

�@�ǹ�ѩ��(du��)����������y(t��ng)��һ�ζY�����ڹŵ�r(sh��)�������ͨ�^����Ą�(chu��ng)�쌤�����������Ȼ֮�е�λ�ã�����(du��)δ֪������������ľ�η�;��x���ˑ�(y��ng)ԓվ�����������N�ڽ̶���(hu��)�o��һ��(g��)��ͨ�P(gu��n)�ؼ���������֪�����������ѽ�(j��ng)���]���ˡ�ͨ�P(gu��n)�f����������u��ʧ���Լ��ķ�λ�У�������Ԉ�(zh��)���Ϳ�����⻯���ÿƌW(xu��)���g(sh��)�F�M�����δ֪���������������ԺͿɿ���֮�������������������c֪�R(sh��)����ķ��x���ֲ������c���w����ķ��x��֪�R(sh��)�ķ�����ڰ�����֪�R(sh��)�����҂������Ãx���^�y��������O���^�ļ�(x��)���ͻ������s�z����������ʲô�����������x��ʲô��

���׃�ø�����������Փ���(du��)��̫�յ�̽���ж�ô�b�h(yu��n)���oՓ���(du��)���w���ٵ��^����̽���ö�ô�������҂����w��ʹ������������挦(du��)�����ϲ��������]�Мp�p�����c�������c��֮�g���P(gu��n)ϵ���F(xi��n)���e(cu��)�y�����������Խ����֪�������������@��һ�N�����ڵ��z������

�挍(sh��)�ġ���Ѩ����̓���⾳ϵ��

�����ϰٷ�֮��ʮ�����ﶼ�����x���h(yu��n)�h(yu��n)������Ĵ��������x�кܶ��֮�i����������x��ʯ��3.7�|��ǰ���������С�x��֮��7000�f��Ĕ����ڣ��հ��ڣ���?z��ng)]���κ����x��ʯ��֮��ͻȻ���F(xi��n)��23�N�������x�������w�ʹ�����Y(ji��)��(g��u)������ͽ�������xһ��һ�ӣ�Ҳ�����f���^��3�|�꣬���x�]�нz�����M(j��n)�������ƌW(xu��)�����Ɣ����x���Eʯ��������̫�յ��x�ѡ�

���x朽����҂���(du��)�r(sh��)������(du��)��������̫�յ���������(du��)�������Ľ�a����(du��)�������̽���Ǯ�(d��ng)��ƌW(xu��)�о��ăɴ�̽���������҂������w�������g(sh��)���t(y��)�����g(sh��)������(j��ng)�ƌW(xu��)��(sh��)�(y��n)�����������w�ĸ���Ҳ�����˾���ĸ�����

���@��(g��)ϵ����Ʒ�У���Ѩ�е����x���˵����w�����ك�(n��i)����Ӱ���γ�����Ȥ���������w���R���@����ҕ�X�w�(y��n)����(hu��)���l(f��)�҂���(du��)����������ĊW�أ����c���x�������������挍(sh��)�c̓�õĶ���˼�����҂����w�ľ��W�����c���x�DZ�Դһ�µ��O(sh��)Ӌ(j��)�����˵ď�(f��)�s���c���x�ď�(f��)�s�Ե���ͬ�c��ͬ���������R(sh��)���ǻ������(d��)�еĆ���������־�Ƿ���Ĵ��ڣ���Ʒ��չ�F(xi��n)���t(y��)��ҕ�l�����҂�?n��i)ճ��������ģ����ɼ��g(sh��)���z���^�M(j��n)���҂������w��(n��i)���Ĕz����һ�N���ࡱ��ͨ�^���g(sh��)֪̽���w��(n��i)���ġ���֮�ࡱ�Ƿ��(hu��)�҂����ӽӽ���(du��)���w���J(r��n)֪��߀�ǡ����w�����흓�����O(sh��)Ӌ(j��)�ߵ���D����������һ��(g��)�o�ġ���Ѩ���أ�

��̓���⾳ϵ�С���Ʒ��ˇ�g(sh��)�һ��ڂ�(g��)�w�ĸ�֪����(du��)��(d��ng)�����֪�Xϵ�y(t��ng)�c�ⲿ����ķ����P(gu��n)ϵ��׃����һ�λؑ�(y��ng)�������@��(g��)ϵ����Ʒ�д���ʹ���RƬ�����wӰ�������������@��һ�N���g(sh��)��ý������RЧ��(y��ng)���@�N�F(xi��n)������ġ��⾳���c�Ŵ�����ġ��`��������(du��)���I�����挍(sh��)����Ļ�Ӱ�����ߔy����֧�x������挍(sh��)��Ƭ�����ڻ����҂���(du��)�挍(sh��)�ͼ�����Д����挍(sh��)����Ƭ���e�Ԍ�(du��)�҂��`��(d��o)����صס�

������Ʒ�д���ʹ�����x�Ę�(bi��o)���������ճ�������@�@�����x����������(chu��ng)��ġ���������Ҳ��(du��)���Α������x��M�Ɇ����@Щ���x�Ŀ�Ѩ����Ȼ�������������ǷN��Ȼ���������������Ҳ���c���ˡ��@�N��Ȼ����֮�g�γ���һ�N�R���P(gu��n)ϵ���f�ӵġ��R��Փ���ԣ����DZ˟o�ң����ҟo��ȡ����������?y��n)����x�@��(g��)���������F(xi��n)�����ҡ�Ҳ�S֮���F(xi��n)�����˴ˡ����_�ˡ��f������������o�DZ�����o�������Ա˄t��Ҋ����֪?ji��ng)t֪֮������(d��ng)�҂��������x���a(ch��n)�����������µ���w�r(sh��)�����Ҿͮa(ch��n)��������ҊҲ�ͮa(ch��n)������

��һ��(g��)��(g��)����Ѩ�����еij�����̓�����еı�Ƕ�뾧�������x��(bi��o)��������ʥ�����Č�ʯ����ͨ늶��W�W�l(f��)�����@Щ��������늡��Ŀ�Ѩ�����o�ײ��롱�ĿƼ��x��ָ������������ⲿ̫�պ����w��(n��i)�����ƺ��o������b������һ�p�����Ļ��������I(l��ng)����I(l��ng)�ԿƌW(xu��)������挍(sh��)���s�I������һ�Ӽ�������@�ӡ������挍(sh��)�����Ի����@�ǰ����D��Ѩ�ĬF(xi��n)���[����

����/Ф�ѵ� ��(d��ng)���Ļ��W(xu��)�����Ї�ˇ�g(sh��)�о�Ժ���о��T��Ҋ��ɳ���ټ��ˣ�

�l(f��)���u(p��ng)Փ �u(p��ng)Փ (3 ��(g��)�u(p��ng)Փ)