[ЛҮХ“ЎӨСРҫҝ] Чx•ш||ФҠ»көД°ЩДкЭҶ»ШЈәҸДәъЯmЎ¶ҮLФҮјҜЎ·өҪэRТ»ГсЎ¶ФЩҮLФҮјҜЎ·өДОД»Ҝ»щТтЦШҪM

ҹб2 ТСУР 82 ҙОйҶЧx 2025-04-09 20:49Чx•ш||ФҠ»көД°ЩДкЭҶ»ШЈәҸДәъЯmЎ¶ҮLФҮјҜЎ·өҪэRТ»ГсЎ¶ФЩҮLФҮјҜЎ·өДОД»Ҝ»щТтЦШҪM

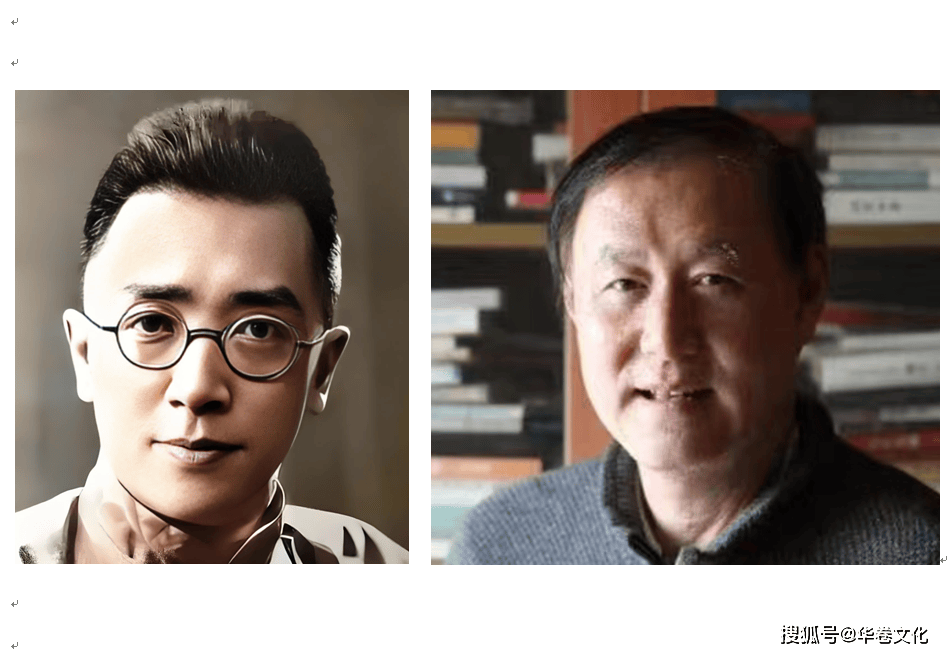

ЧчХЯ/DeepSeek

1920 ДкЈ¬әъЯmөДЎ¶ҮLФҮјҜЎ·Изу@АЧ°гЕьй_ЦРҮшОДҢWК·өДТ№ҝХЈ¬Ңў°ЧФ’РВФҠөД·NЧУІҘИцФЪРВОД»ҜЯ\„УөДНБИАЙПЎЈ°ЩДкЦ®әуөД 2025 ДкЈ¬эRТ»ГсөДЎ¶ФЩҮLФҮјҜЎ·ТФТ»·NёьһйЙоедөДЧЛ‘B(tЁӨi)Ј¬ФЪИ«Зт»ҜЕcјјРgёпГьөДдцңuЦРЦШҳӢФҠёиөДҫ«ЙсҲDЧVЎЈЯ@ғЙІҝҝзФҪКАјoөДФҠјҜЈ¬ӘqИзТ»ҢҰзRПсЈ¬јИУіХХіцЦРҮшЦӘЧR·ЦЧУҢҰФҠёиұҫуwөДУАәгЧ·Ҷ–Ј¬ТІХЫЙдіц•rҙъБСЧғЦРОД»Ҝ»щТтөДӮчіРЕcН»ЧғЎЈ

°ЧФ’ФҠөДҶўГЙЕcА§ҫі

әъЯmөДЎ¶ҮLФҮјҜЎ·ХQЙъУЪ°ЧФ’ОДЯ\„УөДҝспjН»ЯM•rЖЪЎЈЧчһйЦРҮш¬F(xiЁӨn)ҙъөЪТ»Іҝ°ЧФ’ФҠјҜЈ¬ЛьіРЭdЦш "ФҠуwҙуҪв·Е" өДҡvК·К№ГьЎЈәъЯmФЪЎ¶ЧФРтЎ·ЦРМ№СФЈә"ОТХJ¶ЁБЛЦРҮшФҠК·ЙПөДЪ…„ЭЈ¬УЙМЖФҠЧғөҪЛОФ~Ј¬ҹoЙхРюГоЈ¬Ц»КЗЧчФҠёьҪьУЪЧчОДЈЎёьҪьУЪХfФ’ЎЈ" Я@·NҢўФҠёиАӯ»ШИХіЈХZСФөДЕ¬БҰЈ¬ФЪЎ¶әыөыЎ·Ў¶шқЧУЎ·өИЧчЖ·ЦРөГөҪҢҚЫ`ЎЈЎ¶әыөыЎ·ЦР "ғЙӮҖьSәыөыЈ¬лpлpпwЙПМм" өДЦұ°ЧТвПуЈ¬ҙтЖЖБЛ№ЕөдФҠФ~өДТвПу°ФҷаЈ¬й_„“(chuЁӨng)БЛЦРҮш¬F(xiЁӨn)ҙъФҠёиөДПИәУЎЈ

И»¶шЈ¬Я@ІҝАпіМұ®КҪөДЧчЖ·ТІұ©В¶іцФзЖЪ°ЧФ’ФҠөДПИМмІ»ЧгЎЈәъПИуXФшјвдJЕъФuЖд "ЛЖФҠ·ЗФҠЛЖФ~·ЗФ~"Ј¬ЦёіцЎ¶ҮLФҮјҜЎ·ЦРҙуБҝЧчЖ·ҢҚһй "ПҙЛўЯ^өДЕfФҠ"ЎЈЯ@·NА§ҫіФҙУЪәъЯmҢҰӮчҪy(tЁҜng)ФҠёиөД "Ҹsёё" КҪ·ҙҝ№Ј¬ЛыФҮҲDУГОч·ҪЧФУЙуwФҠөДРОКҪҸШөЧёоБС№ЕөдФҠёиөДСӘГ}Ј¬…sФЪҢҚЫ`ЦРПЭИлРОКҪЦчБxөДсҪҫКЎЈЎ¶кPІ»ЧЎБЛЎ·өИЧчЖ·лmФЪТф№қ(jiЁҰ)ҢҚтһЙПУРЛщН»ЖЖЈ¬ө«ХыуwіК¬F(xiЁӨn)іц "РЎД_·Еҙу" өДҢАЮО о‘B(tЁӨi)ЎЈ

эRТ»ГсФЪЎ¶ФЩҮLФҮјҜЎ·ЦРГфдJІ¶ЧҪөҪЯ@Т»ҡvК·А§ҫіЎЈЛыФЪЎ¶ТІХf”ўКВФҠЎ·ЦРҢ‘өАЈә"ЎӯЎӯҢ‘І»әГКгЗйөДЈ¬ТІҢ‘І»әГГиАLөДЈ¬ёьҢ‘І»әГёинһөД"Ј¬Я@·NЧФОТ·с¶ЁҢҚ„tКЗҢҰәъЯmКҪҶўГЙөДЙоҝМ·ҙЛјЎЈэRТ»Гсӣ]УРЦШөёәъЯmөДёІЮHЈ¬¶шКЗЯx“сФЪӮчҪy(tЁҜng)јЎАнЦРҢӨХТ¬F(xiЁӨn)ҙъРФөДЙъйLьcЎЈЛыФЪЎ¶ЗеГч№қ(jiЁҰ)өДРВоDОтЎ·ЦРҢўӮҖИЛөҝНцуwтһЕcӮчҪy(tЁҜng)ОД»Ҝ·ыМ–әёҪУЈә"ОТФӯҒнТ»ЦұТФһй / ЗеГч№қ(jiЁҰ)әНОТУАЯhөШ ЎӘЎӘ ӣ]УРкPПө / КЗДгЈ¬ОТөД°Ц°Ц / ОеК®БщДкҒно^Т»ҙО / ЧҢЛьҢҰОТУРБЛ ЎӘЎӘ ҢҚлHөДЦШБҝ"ЎЈЯ@·NҢўЛҪИЛУӣ‘ӣЙэИAһйОД»Ҝ·ҙЛјөД№P·ЁЈ¬К№ФҠёиіЙһйӮҖуwЕcјҜуwУӣ‘ӣөДҢҰФ’ҲцУтЈ¬јИСУАm(xЁҙ)БЛЎ¶ҝЧИё–|ДПпwЎ·өД”ўКВӮчҪy(tЁҜng)Ј¬УЦЧўИлБЛәу¬F(xiЁӨn)ҙъөДХZСФЧФУXЎЈ

ХZСФҢҚтһөДлpЦШЧғЧа

эRТ»ГсөДФҠёиҢҚтһКјҪKФЪҪвҳӢЕcҪЁҳӢөДҸҲБҰЦРХ№й_ЎЈЛыФЪЎ¶ҳдөД»Ш‘ӘЎ·ЦРҢ‘өАЈә"®”В Льұ»ИЛҶҫЧч ' ҳд' •r / ҳд»Ш‘ӘөАЈә/ °іұҫІ»КЗ ' ҳд'/ °іУЦІў·З 'tree'/ °іКЗТ»ЙъГь / әОБЯұ»¶ЁГыЈҝ" Я@·NФӘФҠРФөДЧФОТЦёЙжЈ¬ЛІйgҪвҳӢБЛӮчҪy(tЁҜng)ФҠёиөДТвПууwПөЎЈ"tree" өДІеИлІ»ғHКЗХZСФУО‘тЈ¬ёьЧҢЯ@ҲцҢҰФ’«@өГҝзОД»ҜҸҲБҰЎЈЯ@·N”ўКВІЯВФјИСУАm(xЁҙ)БЛәъЯm "ФҠуwҙуҪв·Е" өДҫ«ЙсЈ¬УЦҢўЖдНЖПтёьҫЯХЬҢWЙо¶ИөДҢУГжЎЈ

ФЪЎ¶РЎГсФҠФ’Ў·ПөБРЦРЈ¬эRТ»ГсҢҰЎ¶ФҠҪӣЎ·ҪYҳӢөД¬F(xiЁӨn)ҙъРФЮDЧgУИһйТэИЛЧўДҝЎЈЛы°l(fЁЎ)¬F(xiЁӨn)Ў¶ФҠҪӣЎ·"ЧғЕcІ»ЧғөДЗЙГоҪYәП" ЗЎЛЖ¬F(xiЁӨn)ҙъёиФ~өД»ШРэҪYҳӢЈ¬Я@·N№ЕҪсҢҰФ’өДТ•Т°ЧҢӮчҪy(tЁҜng)ФҠёиЩYФҙФЪ®”ҙъХZҫіЦРЦШРВҹЁ°l(fЁЎ)ЙъҷCЎЈЛыФЪЎ¶НҝшfРДөГдӣЎ·ЦРҢ‘өАЈә"КЦөНІ»ЕВЈ¬ЕВөДКЗСЫІ»ёЯ"Ј¬Я@·NгЈХ“КҪЧФі°ҙМЖЖБЛЛҮРg„“(chuЁӨng)ЧчөДМ“ӮОГжјҶЈ¬ФЪҪвҳӢЦРЦШҪЁФҠёиөДұҫХжЎЈ

ЕcәъЯmөДХZСФҢҚтһПаұИЈ¬эRТ»ГсөДМҪЛчёьҫЯНШ“дҢW°гөДЛјҫSМШЩ|ЎЈЛыјИІ»ҫРДаУЪӮчҪy(tЁҜng)ёсВЙЈ¬УЦІ»НкИ«’Ғ—үРОКҪјsКшЈ¬ФЪЧФУЙЕcТҺ(guЁ©)ЦЖЦ®йgҢӨХТЖҪәвьcЎЈФҠИЛЗЙГоөШҢўФ~Х{ФӘЛШИЪИл¬F(xiЁӨn)ҙъФҠуwЈ¬„“(chuЁӨng)Фміц "°лкIМнЧЦөДЎ¶ЗЯҲ@ҙәЎ·" КҪөДРВРОКҪЎЈЯ@·N№ЕҪсҪ»ИЪөДҮLФҮЈ¬І»КЗәҶҶОөДЖҙЩNЈ¬¶шКЗ»щУЪЙоҢУФҠҢWЯүЭӢөДФЩФмЎЈРОКҪІ»КЗФҠёиөДзӮдDЈ¬¶шКЗпwПиөДіб°тЎЈ

ФҠёиҫ«ЙсөД®”ҙъН»Үъ

ФЪ AI јҙҢўИЎҙъФҠИЛөД•rҙъЈ¬эRТ»ГсөДЎ¶ФЩҮLФҮјҜЎ·Х№¬F(xiЁӨn)іцҢҰФҠёиұҫЩ|өДҲФКШЎЈЛыФЪЎ¶ҳдөД»Ш‘ӘЎ·ЦРҢ‘өАЈә"°іДЛТ»ЙъГьЈ¬әО№Кұ»¶ЁГыЈҝ" Я@·NҙжФЪЦчБxөДЯөҶ–Ј¬јИКЗҢҰГьГыұ©БҰөД·ҙҝ№Ј¬ТІКЗҢҰФҠёим`РФөДәҙРl(wЁЁi)ЎЈ®”әъЯmФЪЎ¶ҮLФҮјҜЎ·ЦРЧ·Зу "ЧчФҠИзЧчОД" •rЈ¬эRТ»Гс„tФЪЎ¶ФЩҮLФҮјҜЎ·ЦРМҪЛч "ЧчОДИзЧчФҠ" өДҝЙДЬРФЎЈЛыҢўВҡҲц№ККВЎўКРҫ®ИЛОпј{ИлФҠҫіЈ¬ЎЈФҠёиөДЙъГьБҰІ»ФЪУЪРОКҪөДИAыҗЈ¬¶шФЪУЪҢҰЙъ»оұҫЩ|өД¶ҙІмЎЈ

Я@·NН»Үъуw¬F(xiЁӨn)ФЪИэӮҖҫS¶ИЈәЖдТ»Ј¬ФЪо}ІДЙПЈ¬эRТ»ГсҢў "Ое¶ҫҫгИ«" өДКРҫ®ИЛОпИЫиTіЙФҠЈ¬УГЎ¶«IҪoОе¶ҫҫгИ«өДөФҙуёзЎ·ҪвҳӢУўРЫ”ўКВЈ¬ФЪКАЛЧсЮ°ҷЦР°l(fЁЎ)ҫтИЛРФОў№вЈ»Жд¶юЈ¬ФЪХZСФЙПЈ¬ЛыјИұЈіЦ "ЧЦХеҫдЧГ" өДҮАЦ”Ј¬УЦТФ "І»ЕВЧxХЯРҰөфҙуСА" өД‘тЦoПыҪвФҠёиөДЙсГШРФЈ»ЖдИэЈ¬ФЪРОКҪЙПЈ¬ЛыҮLФҮҢўРЎХf”ўКВЎўҢWРgҝј“ю(jЁҙ)ЎўИХіЈҢҰФ’өИФӘЛШЧўИлФҠёиЈ¬„“(chuЁӨng)Фміц "ФҠуwлsОД" өДРВРО‘B(tЁӨi)ЎЈ

°ЩДкРВФҠК·өДЧшҳЛПөЙПЈ¬эRТ»ГсөДЎ¶ФЩҮLФҮјҜЎ·јИКЗТ»ҙОУВёТөД "ФЩҮLФҮ"Ј¬ёьКЗҢҰФҠёиұҫЩ|өДЙоҝМЯөҶ–ЎЈ®”ЛыФЪЗаҚuУкЦРҢ‘ПВ "Ф“І»Ф“°СөФҙуёзөД№ККВЧғіЙФҠФ~" •rЈ¬ТСИ»і¬ФҪБЛәҶҶОөДКЗ·ЗЕР”аЈ¬ФЪҪвҳӢЕcЦШҳӢөДҸҲБҰЦРЈ¬һй®”ҙъФҠёий_ұЩБЛРВөДҝЙДЬЎЈЯ@·NҢҚтһҫ«ЙсЈ¬ХэИзЎ¶ҮLФҮјҜЎ·ЧФРтЦРЛщСФЈә"ЧФ№ЕіЙ№ҰФЪҮLФҮ"Ј¬јҙК№К§”ЎЈ¬ТаЧгТФһйәуҒнХЯХХББЗ°В·ЎЈ

ҸДәъЯmөҪэRТ»ГсЈ¬ЦРҮшФҠёиөДҫ«ЙсҲDЧVҪӣҡvБЛҸД "ҶўГЙ" өҪ "ФЩҶўГЙ" өДВЭРэЙПЙэЎЈЎ¶ҮLФҮјҜЎ·КЗРВФҠөД "„“(chuЁӨng)КАјo"Ј¬¶шЎ¶ФЩҮLФҮјҜЎ·„tКЗФҠёиөД "ҶўКҫдӣ"ЎЈФЪЯ@ӮҖ AI јҙҢўИЎҙъФҠИЛөД•rҙъЈ¬эRТ»ГсУГЛыөДФҠјҜёжФVОТӮғЈәФҠёиөДЯ…ҪзЈ¬УАЯhФЪФҠИЛөДПлПуБҰЦ®НвЎЈЯ@·N "ФЩҮLФҮ" өДҫ«ЙсЈ¬І»ғHКЗҢҰәъЯmөДЦВҫҙЈ¬ёьКЗҢҰФҠёиұҫЩ|өДУАәгЧ·ҢӨЎЈ®”јјРgөДАЛіұПҜҫн¶шҒнЈ¬ФҠёиҢўТФЖдІ»ҝЙМжҙъөДм`РФЈ¬КШЧoЦшИЛоҗЧоәуөДҫ«ЙсјТҲ@ЎЈ

ЈЁұҫЖӘНкЈ©

°l(fЁЎ)ұнФuХ“ ФuХ“ (2 ӮҖФuХ“)