�vʷ����գ����_�����َ���Ԫ�����~��������һƬƬ�m��Ěvʷ����

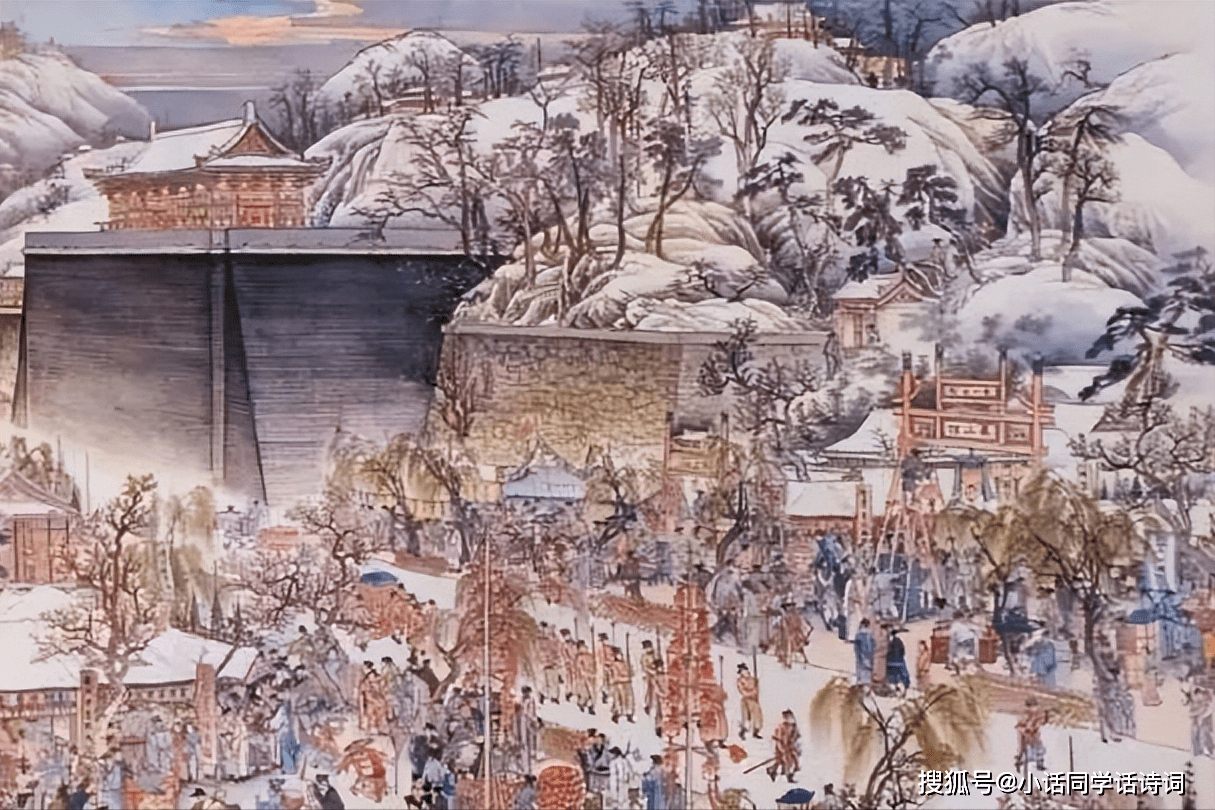

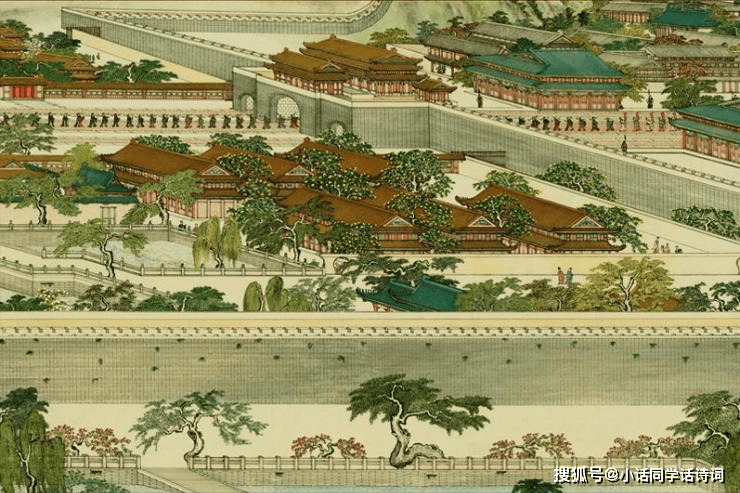

��Ԫ1276�����γ�͢�����Ԫ��Ԫ����������t���������m�ˆT���w������Ԫ���Ԍm͢�َ������S���ҵ���Ԫ�����H��Ŀ�������η����Ԫ���挍һĻ��Ҳ�H����(j��ng)�v�����ұ��ϴ�������

���ښvʷ�¼����Ќ��T��ʷ�ٕ��M��ӛ����ʷ�����������^�ر��Pֱ����ӛ�������������¼���ǰ����������ȥ�}�ȣ������ښvʷ�¼����˵���������������^����茑��ʷ��Ҳ�������ӂ������^�����

��Ԫ�������Όm͢�َ�������һ����ͨ���ɵ��~�ˣ��Ԛvʷ�¼����H�v�ߺ�Ҋ�C�˵Ī���ҕ����ӛ�������Ԫ�״��r���挍�vʷ�¼��������������еļ�ā�P��������w�ˇ�g(sh��)�����٬F(xi��n)���@һ�vʷ�����@�ںܴ�̶��Ϗ��a��ʷ�ϵIJ���֮̎��

��Ԫ����1241�꣨�����ڴ��vԪ�꣩�����ִ�����̖ˮ�����X�������㽭���ݣ��ˣ�����ĩ��Ԋ�����~���������َ�����ͨ������

�����������Ԋ�o�¡�ӛ�d���������ڕr������Ԫ���������ٳ���mҴ�������ڣ������ζ��������ε���λ�ʵ���1264-1274����λ����(j��)���Ɣ࣬��Ԫ������m�r�����ڶ�ʮ���q����Ԫ����m�r����������(qu��n)�����L���h�u����(n��i)�n���

����������ƽ���꣨1235�꣩��Ԫ��܊���ʽ�M���������Ķ����_�˹������εđ�(zh��n)����Ļ����(j��ng)�^�L�_40��đ�(zh��n)�������ι��۵µvԪ�꣨1275�꣩����Ԫ����·��܊�ѱƽ����ζ����R����

1275���Ԫ����(ji��)���R֮�H���R�����еğ�����Ȼ�������ǘ������������Ǵ�����������а������Ļ̻����mȻ�й�(ji��)�յ��r�������˂��]��ʲô����g�ȹ�(ji��)�����Շ�����ǰ��

�����ڎ���ǰ�ij����������ֳ������x̫��Ҳ�l(f��)�F(xi��n)�m͢�����ܶ�ƽ�Յ����h���Ĵ���Ҋ��������֮�²�֪����ԭ���ܶ���єy��?gu��)������x���R�����B��ة�������Ҳ���ˡ���ʷ��ӛ�d����ӛ�d���£����������y�����������ȥ����

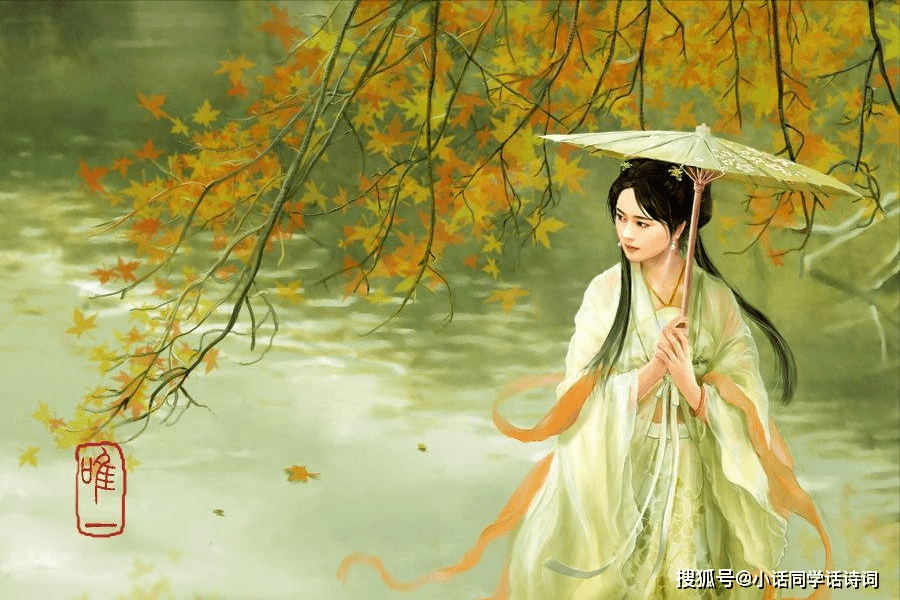

��Ԫ����Ԫ����(ji��)�@���Ŀ�����R���njm��(n��i)�m��ľ������@һ�������и��|���S���������~����������Ů���X��ԪϦ����

Ԫ����(ji��)���δ��ķ�����(ji��)����Ԫ���ş��ĕr�g��������������ʮ���վ��_ʼ�ş���

�c��Ԫ��������ͬһ�r�����ČW�҅������������^һ����B���γ����Lò������������䛡����������ӵ�ӛ�d���R���ǵ�Ԫ����(ji��)ʢ�r����ԪϦ֮�r����ʮ�Ğ�ʼ����֧�����X����ʮ��ҹ���������֏�������������������������������O���������������Լ��\�ȵ�������������Ů��������p���˶�����©�l�������u�ҳ����d�qδ���������������ٻ�˷����������z�����y��ö�e����ʮ��ҹ�՟�����꠷�ɢ��

�����R�������ݣ���Ԫ����(ji��)�շՇ���Ҳ����������_���Ļ����ʽ���[�����r�g��δ�_ʼ����������ԇ���ş���������Ҳ���_ʼ�N�۸�ʽ���ӵĻ��������ݳǵĽ�����Ҳ�����F(xi��n)�ܶ�֧����������ݿ������Ƹ������R֮Ĺ�(ji��)Ŀ�������߂�������(ji��)��ʢ�b������˼ҽ�(j��ng)����Ո�@Щ�����ǰ��������

�����R���ǵ�Ԫ��ҹ�����Čm͢�����g�����N�������涷�ɡ��m͢�Ļ����o�������A��һ����Ԍm͢����֮�ֵ����顰������ɽ���Ļ������������������и�ʽ�������əC�P(gu��n)������������硣����ҹ���R���ǘ��������ş�������������������е�ҹ���c�Y�ýk����ʡ���݆���J��

�R��Ԫ����(ji��)�������~�˳������}�ģ��е��~���ǽ�Ԫ����(ji��)��Ⱦ�R���ĸ�����ƽ�c���A���еąs���R����Ԫ����(ji��)�Ľ����У���������֮�����d��֮�@���焢���̵��~��������������³��硷�����ض𡤟�����(ji��)���ȸ��~��

�ص���Ԫ����ԪϦ�~�У����@Ȼ���@���~���������e�����x���c�e���茑�R����Ԫ����(ji��)���~��������ͬ������@���~�����R���DZ���֮�������~�˶�Ŀ��֮��Č����������������g¶������ľo�ȸк�Σ�C����

�~����䡰һƬ�L������Ϧ�c�lͬ���������~����ǰ��Ԫ��ҹ��Ȼһ�ɟ��[�����������lһ���p����������뾳���R���������ǃ�(n��i)���Ļ̻��������������@Ȼ�@��Ԫ��ҹ�ѽ�(j��ng)�������c��(ji��)�ղ���ƥ��ı���ɫ�ʡ�

���������������~�������R�����^����Ҋ�����քe���_�^����ɽ��������̎��P�����F(xi��n)�����N��ͬ��������

��һ���ǡ����_���^�����m��ĮĮ��������

�~��С���Ќ������X��ԪϦ�����X�����R���ǵĄe�Q���@�ɾ䌑��Ԫ��ҹ�������¹������ǃ�(n��i)�_�^���f�����������������N��(ji��)�յĻ����b��һ�����s�ѽ�(j��ng)���������T�ĉm�����~�˵�����֮���ǣ���(zh��n)������ƻ\�����R�����ϣ����еķ��Aֻ�DZ�����������Σ�C�ѽ�(j��ng)���R��

�ڶ����ǡ����Aʎ�M��ֻ����ɽ���塱�ɾ���

��ɽ����������ָ��ɽ�糣����ɽ���f���@�ɾ�¶����������ζ��������ָԪ����(ji��)�ķ��A������ֻ����ɽ��Ȼ�������~�������R����Ԫ����(ji��)�ķ��A�����������tָ�γ����յ�����̫ƽ������ʎȻ�o�����@���~������vʷҊ�C�˵������w����

�������ǡ��X�����f���������䡱�ɾ���

�~�ˁ���������X����߅��Ŀ֮�������X������ӿ���������q���������^�������f������~���ƺ�����Թ�����ğo�飺�X�������P(gu��n)�����g�d˥��

�@���~����頌��~�����R���ǵ���Ҋ��������頄t�ǿ��g���D(zhu��n)�Q���~�������R�����^���������������o���ٿ���Ȼ���ֻص��m�У��������������������N�m��(n��i)����������÷���Ѿ�����

��һ���ǡ��f�c������������⚸貭���ɾ����Ȍ����յ�Ԫ����(ji��)�f�c������

�����njm��(n��i)߀�njm�⣬������Ԫ����(ji��)��̎���ǻ���y���������Y(ji��)����һ�ɹ�(ji��)�յ�ϲ�c��������s���������ٵĈ�������ߡ��֘O������������X�����ߡ��������~���Լ����@���~�˵�����w�й�ӳ�����m��(n��i)����⌚���c�m����f�ҟ������xӳ���@�N����Խ���A�����~�˃�(n��i)��Խ�X�������@�ɾ����ܷ�ӳ�~�˪��ص�ҕ�Ǻ����������

�ڶ����ǡ���÷�������ޖ|���������ɾ����|��ָ����

�~�˿����m�е�÷��Ҳ�ѵ���÷���ƺ�Ҳ��Թ�����������䌍�@�ɾ�Ҳ��ָ�������傃���ԇ@����Ԫ�������َ��̷��m�����侫տ����ˇ���^�IJ��A������������m����������уx������������ĕ�����������Ҳ�Ǿ�ͨ����֮�ˡ�

�����ӡ��Ѿ��I�������������������ɾ䡣

�������Ï���ָ��֮һ����������ָ��������������������@�ɾ�߀�nj���m���壬�~��Ҫ�ȵڶ��Ӹ�������m�Л]�й�(ji��)�Ց�(y��ng)ԓ�е�ϲ�c���������һ�N�ͳ������ĉ���֮�顣���εĺ�m���傃Ҳ�A(y��)�е������������\��һ�ɱ����Ě�ջ\���ں�m���������o�ܞ�����ֻ���ԡ����������������@�N��ʽ���^Ԫ����(ji��)��

ȫ�~�ڡ��x���ļ������ǰ��ǡ����n�����������K頱M�����������Ļ���@�ɾ䌑��m�����傃�Mǻ��Թ�o̎�V�f��ֻ�ܼ����������ʵ�̖������

���x����˲��������m������Ҳ�����~���Լ��������������Όm͢����������Ԫ���ѹ�(ji��)�������푪(y��ng)ԓ���Ϻ������瘷�Ĉ��棬�����َ�����Ԫ���˿̑�(y��ng)ԓ�����ƌm�Q�����܄����Ҟ��瘷���d�������s�Ǯ��������������ʵĮ�����

�˕r�˿�����Ԫ��ҹ���Ę��w�Ђ����İ��Q�������njm͢��(n��i)�������˵�����Ҳ�����L���h�u����(n��i)�n������Όm͢���挍���ա�

�ι��۵µv����(1276)������Ԫة�ಮ���܊�����ζ����R���|���ĸ�ͤɽ���γ��x̫���ς����t������

������Ԫ܊���R�����������m�Ա�Ԫ����̔��ʷ�Q���µv֮�y�����������ι�������m���塢�mŮ���̳������ٵ���ǧ���˱�Ѻ�ⱱ�����m͢�َ���Ԫ��Ҳ�������������ڱ���;����ҹ��(j��ng)������������һλ�mŮ����������������Թ���V��

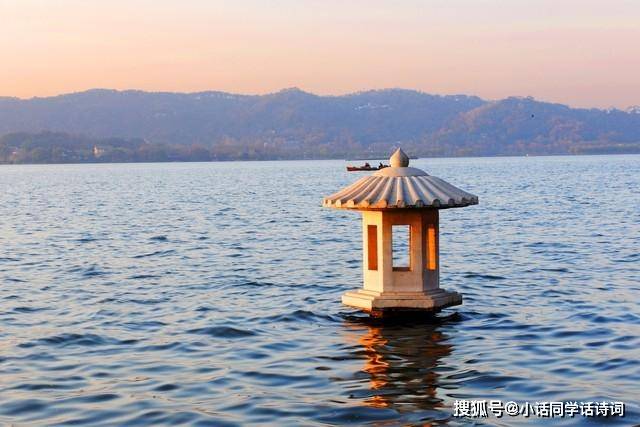

��Ԫ�� �������|�l(f��)������(n��i)����̎���[�ؽ�������ǰ��һĻ�����������ҵĹ��Q�����nj������@�ס�ˮ��������������ҹ�m��������

ȫ�~�ԡ���ܱ�@������������ͤ�����L�ꡱ��P���������f����(zh��n)�y�ķ������@���������µ��p�����������Ĵ�˯��ͤ�����EȻһ����L���ꡣ�@�ӵ���P�����{(di��o)����⣬����~�˽��������ڕr�ڰ�ʷ֮�y�ĵ�ʁ팑���������ľ�׃��

�vʷ�Ǻ��������������İ�ʷ֮�y���l(f��)ǰϦ���Ƴ��m͢��Ȼ����������������������������͢����һ�ɸ�����ƽ���������@�N�����а�ʷ֮�y���l(f��)�������ڡ��L�衷�Ќ������O�ܱ�Ąӵ����@����������������

�~�˽�Ō������ƴ���ʷ֮�y�������c��ֱ��ָ�������γ�͢ƫ��һ�����]�ЏĚvʷ�ϵ�ǰ܇֮�b�м�ȡ��Ӗ(x��n)����(d��o)�½�ɽ�״�����K�S���A�����������cʹ������Ԫ�״����~���y�Խ��ܵ������������~���f�����@��������

�������䣬���ý��˵ΜI�ĵ�ʌ���Ԫ�״������ұ��ϵı������~�������ָ�����������N�С������ܽ�֮������ǧ���˱�Ѻ�ⱱ�ϣ�ǧ���������г̿���ԡ�

��������o���Ͼ������~�ˌ����_����֮������������O(sh��)�����^���ֻ���Գ��݇����ԁ����龰���������f��������u�u�λΜI��ģ����Ѻ����F�T��һ·Ѳ��һ·�߱ƣ��@�²����ij���ĺ��

��頺��ľ�������f���ʶ���������һϯ�������o�e����ô�}�ʼ��������ϵ��\�����ۣ����d˥���Ĵ�ɫ�wȥ���@�����~�����Úvʷ����������ࡱ�ֵı����c���x�ķ����Uጣ������埬�ۏ���ꖳ��l(f��)���ش��\������Ѳ�ҽ������P�ݣ��r���˵��۴����O�M���A��

����Ԫ��������һ�������DZ��������ºͱ������~�����ﶼ������֮�����~�˹P���d���wȥ�Ĵ�ֻ��Ҳ�O���������x�����ұ��ϵij��l(f��)�r�g���������£���ָ��Ԫ�����ĕr�g��(ji��)�c���@����DZ����г̵Č��r���գ��������·��\�ѱM���~�˟o������ĸп���

��頌�����(j��ng)���ӕr�~�˵ĸ������_ƪ����������f���h�������箋�İ�ڽ�ɽ���ɇ@�����ɰ������������ѷ�������

�~���ڴ��Ϸ�����ȥ�����Ӄɰ����L������˃�(y��u)����Ȼ���~�˴˕r���L���������Ǐ�(f��)�s�������ΰ�ڽ�ɽ�ѽ�(j��ng)�ij��Q��������Ĺʇ��u�Нu�h��

���ܽ����£�����˪����������������������f���ܽ�������ãã��˪�ײݸɿ�����ȥ�Ě������Č��ǟo�M������������@����߀���~�˵��O(sh��)�룺���뵽�Ժ��������������Ё������в��������������

����ꇼt����ҹ�����o���l�e�l�������@���䌑�~�˵�Ŀ�����h�����������ǻ������Ĺʇ������nj�Ŀ�������۴����˕r������ҹ���~�˿�Ҋ�ڪMխ�����Ƶ��۴������������mŮ����D������

����(j��ng)��������(f��)�������������������ͬ�����ݡ����A�������۴�����ū�y���������e�����@����ļ҇����\�������������������κ�m������~�˱������ϵĚvʷ�o����

�~��������䌑�~�˵�Ŀ��۽��ڏ��ٵČmŮ���ϣ��˕r�Ļ���ˮ���o�����ĕ磬Ψ����λͬ�ӳ��c�M���ČmŮ���ڹ���?li��n)�Ū�������������Թ���V������

�@����ʎ��ˮ������ʎ���~�˶�߅���Ó����~�ˑn�����ľw��ȫ�~�ڡ����O��һ�c���b��һ�����V�����Z�������K頱M���@�����Ց�(y��ng)���ԡ���������ҹ�m�����������ĕ��������ȫƪ����ζ���h���x�����ˌ�ζ��

�@���~�龰��������ζ���L���x���˄�������������ꐱ�������頾o�����}������չʾ���ҳɆT�������ϡ����л��ӕr�~�˵�Ҋ�������~���ڌ����ַ���Ҳ�O����ɫ����Ҫ���F(xi��n)���������c��

һ��̓���Y(ji��)�������л��ӵ�Ҋ���г��nj������ؑ����O(sh��)���nj�̓�����Ǖr����չ�������ұ��е��г̏���ǰ�������£�������������Ǹ�����{(di��o)�Ľy(t��ng)һ��؞��ȫ�~�����@�Ϳ�ı������顣

�@�ӵČ����ַ��������~�����·��ϵ�ƽ�ֱ�����@�õ������������и������~�����֓P�D����������������ŵ��ĹP������Ҋ������˼������������Ԕ�����µ������������f���@���~���鲢ï���龰���ڵ��ČWˇ�g(sh��)��Ʒ��Ҳ���Ԛvʷ�¼����}�ĵĚvʷ�o����

������Ԫ��ɽ��֮�Q����ͬ�r�����~�˹P�¶��з�ӳ�������ʌO�����������ܡ��Y�ݵ��������������~�������ԁ���~����Ԫ�����@���~�t��ͬ�������Լ��H�v��һĻ����ӛ�����@���ǣ�����һ��3000���˱����������۴���(j��ng)�^���ӵ�������ܺ�����w����

ǰ���f�������уx���������������������ĩ�걻�x��m���������ζ��ڵ��уx������ķQ�^���������Ҳ��ͨ����������ǰ����Ԫ���������َ����̷�m͢�����R��������������P(gu��n)ϵҲ�Ǻܺõ���

��ĩ�~�˄������ڡ���ɽ����Ќ���Ԫ�����ǽ�B�����̽��r����̫�������уx���ٷ�ش�ơ���ͬ�r�����~���w���ڡ�����ˮ��Ԋ��Ҳ�f��Ԫ�������L�������x�����уx����

��Ԫʮ���꣨1276�꣩�����ұ�Ԫ��������������ݺ���Ԫ���������С�����;�н�(j��ng)�^������ɽ�Aվ�r��������������M���t���}�Ͼ���ɽ�A��һ�~��

����ݵ��@���~���úܷ����������������к���ˇ�g(sh��)���F(xi��n)�����~�����������ͮ�ǰ̎���������������Լ�����ϧ����ʹ���@����Ҳ�����˱���֮�е���࣬���Լ������(j��ng)�v��˼�������Ը��M�~�У������挍���鲢ï��

�~��һ�����������b�������顢�����]���к���������Ԫ�����_���и���������~���ĸ�Ⱦ�������º��~���M���t�������уx퍡���

��ѭԭ�~�����������Ѻ���Ҫ����퍵ľ�����߀Ҫ�cԭ�~����˼�ӽ����ֲ����؏�(f��)��ͬ���@������һ���~������ăɂ�Ҫ��

��Ԫ����������ڌm͢�����R���Ǖr��Ԫ��ֻ��һλ�َ�������������уx�����ݵ�λ��ͬ�����ұ��������˶����������˕r�s����ͬ�����ݺ�̎����һ·���y�c��������֮�g���ћ]�������������ݺ͵�λ�IJ�e��������ǻ��y�c����������ϧ�������֪��֮����

�����~������頶��������Ռm͢�ķ��A�������mȻ�����������ķ��A������ǃ����~߀���в�֮ͬ̎������������уx����Ҫ�ؑ��Լ��ĵÌ������\����Ԫ���njm͢����������Ҫ�ѵ�������g��Ĉ�����

���_ƪ���䌑����ĸ������Ҵ����ʢ�r���䌍�ǽ������Όm͢�g����ݘ����������硰����ҹ��©�����Թ����I���ɾ������m͢���ͨ���_��������������˶��M�����ã������˶������ښg��֮�������X���������M�m�ǡ��@�ɾ䌑����ij��m(x��)�r�g�L��

�����ġ����L�������������Ъ�����~�⼱�D(zhu��n)ֱ������ָԪ�����£��ƽ��R����һ�з��A�����D�r������ɢ��

�����@һ�vʷ�¼������������Ԫ����ֱ�ӻ������ƴ�Ԋ�˰��ס��L�衷�еġ��O�ܱ�Ąӵ����@����������������������f����һܱ�Ľ���������AЪ��������Ԫ���á����L���ꡱ����������ƴ��vʷ������ڱ��_�ַ��ϸ�����һЩ��

�������Ԫ���O(sh��)������ݵ�̎��������������һ�V���c������ȥ����(y��ng)�^���c��̎�����y�f�����ľ���ÿ�������֣��Լ��ٵ�����(ji��)�������Ʉ��ԵĹ�(ji��)�࣬�㌑����ݱ�����ҕ���^�����c���������y�Խ��ı����ľ���������Ǽ�����ĝ���l(xi��ng)�

�����ǿ��������Mɽ��Ѫ���ɾ����~�����M��һ�����Ă�������D(zhu��n)��҇������������Ƕ��N�Ąe�Q�����N��ѪҲ�dz����ġ������С��������g��ĺ���������N��ѪԳ���Q�������N��Ѫ����������֮���������~���ڴ�̎��ָ���Μ������Mһ������c��̎�����y�f���ă�(n��i)������ȡ�

����ȥ�����|��ˮ�������Ҋ�����¡��ɾ������H��ż���������҃�(n��i)����V��ʮ�Ă����ϱ����ε������vʷ���˸߶ȸ������|��ˮ��ָ���ζ��������������´�ָ���ζ����R����ͬ�r���������¡�����Ҳ�����l(xi��ng)����������ֺ���(y��ng)����ȥ���ľ���

�Y(ji��)β��������Ԫ���ؑ�(y��ng)����ݱ��˼���ԭ�~���������ݵ�ԭ�~�Y(ji��)β���С��Iմ��Ѫ���Ŀ��V����Ԫ���ġ����l֪���@�����䣬���������o��֪���͡�ֻ������֪���Ɍ���˼���O��������O�䱯�����x�����Ʒ���

�������ֺ������ԭ�~�еġ��Iմ��Ѫ���b������(y��ng)���~�������R�����H���xɢ��������Ԫ�״���ʷ������Ԫ�����@���~������ݡ��M���t���ĺ��~���]�����������~�N�У��~���c�����ԭ���߶����������o�`����

��Ԫ��ԓ�~��ʧԭ���Б�(y��ng)�еĺ��x���փA�V������������֪��֮����Ҳչ�F(xi��n)���~�˵ă�(n��i)�����磬���~�˃�(n��i)�ĵİ�����_������M���������}���ùP�ρ��f���@��һ�׳ɹ����~�����@Ҳ����Ʒ���~�������˂��b��(j��ng)�ò�˥��ԭ����

����һ����ǧ���ˣ����_�������h��Ԫ�϶������(n��i)�ɹ��a�ֺ��أ������ӣ�����C��Ҵ�������Bɽ�ȵ�����Ԫ��Ҳ��������ÿһ̎��������Ԋ�~�������@�N��ʽӛ�����һ���y���Ěvʷ��

Ԫ������Ԫ��ʮ���꣨1288�꣩���x�_�R���ѽ�(j��ng)ʮ�������Ԫ�����Ҟ��ʿ����Ԫ���e�е�һ������ϣ���Ԫ����oԪ���揗�ٵęC������Ո�Ϛw���õ�ͬ����1299�������������Ԫ���ص�韄e�Ѿõļ��l(xi��ng)�X�����˺��������������ڽ������������Ĵ��ȵ��������е�ҕ�Ǻ���Ќ����˴���Ԋ�~��ӛ�����Ϝ��������Ҋ���ͬF(xi��n)����

����ČW�ĽǶ��u�r����Ԫ���vʷ�}�ĵ�Ԋ�~����Ÿ���Ԋ���ǘ��и��������ˇ�g(sh��)��������Ěvʷ�ĽǶȁ�������Ԫ��Ԋ�~�еĚvʷ����(ji��)�����ǘO�����F������Ԫ������һλ�H�v�ߺ�Ҋ�C����ӛ���������Ԫ�����r����Ҋ������˼�������������������ұ��ϵ������ͽ�(j��ng)�v���Ǿ���һ���r��Ěvʷ��

�vʷ��܇݆�L�L��ǰ���~������vʷ܇݆��Ҋ�C�ߺ��H�v�������Լ�����к����^���R���M�~�С���Ԫ�����~������ʷ�ҵļo���������~�����_�Ī�������������~��ʷ����������Ԫ�״��Ěvʷ���ظ���

�l(f��)���uՓ �uՓ (3 ���uՓ)