原創(chuàng) 魯迅剪掉辮子后,寫下一首流傳百年的愛國詩,讓無數(shù)青年人羞愧

關(guān)于寫詩,白居易曾經(jīng)在《讀張籍古樂府》中總結(jié)道:“言者心之苗,行者文之根;所以讀君詩,亦知君為人。”這話是說,一個(gè)人寫的詩會反應(yīng)此人的精神面貌、志趣、性格、人品等,所以陶淵明的詩淡雅雋永,辛棄疾的詩英雄本色,而魯迅的詩,就更有另一種特色了。

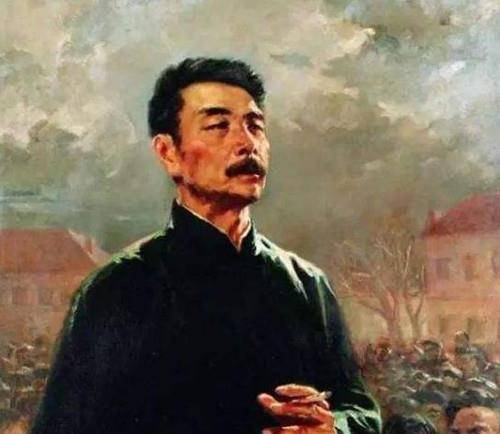

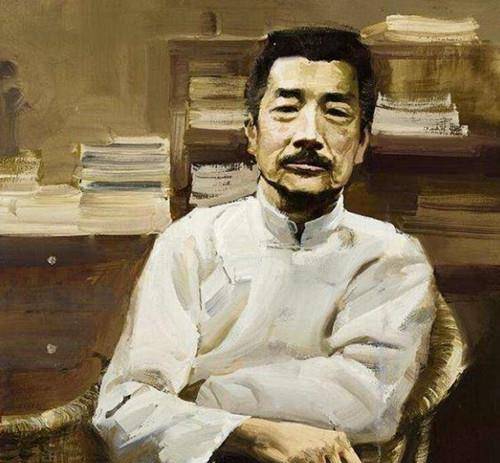

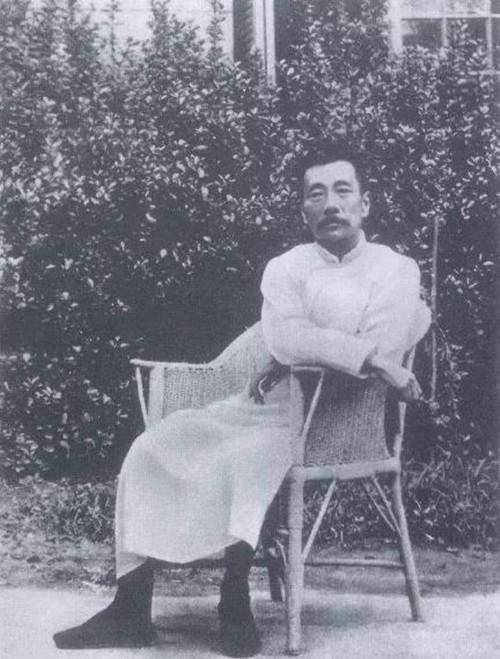

魯迅是中國近代最具影響力的文學(xué)家、思想家,他一個(gè)人便代表了中國新文化的方向,“魯迅精神”更被譽(yù)為中國的民族魂。很多人了解魯迅都是從課本上開始,印象中的魯迅總是緊皺眉頭滿臉嚴(yán)肅,其實(shí),魯迅也曾經(jīng)是個(gè)熱血、大聲吶喊的青年人。

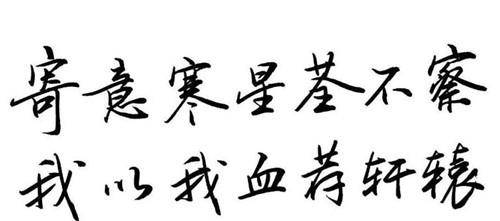

提起魯迅的詩,大家會想到哪一句呢?是“橫眉冷對千夫指,俯首甘為孺子牛”還是“無情未必真豪杰,憐子如何不丈夫”?要說,魯迅寫得最好的一句詩還是:寄意寒星荃不察,我以我血薦軒轅。

這句詩出自魯迅創(chuàng)作的一首七言絕句,本來是無題的,后來因?yàn)轸斞傅膿从言S壽裳才有了個(gè)題目《自題小像》。很多人都聽過這句詩,卻未必知道魯迅是在怎樣的狀態(tài)下懷著怎樣的心情,寫下了這首流傳百年的佳作。寫這首詩時(shí)魯迅才20歲出頭,當(dāng)時(shí)到底發(fā)生了什么事呢?

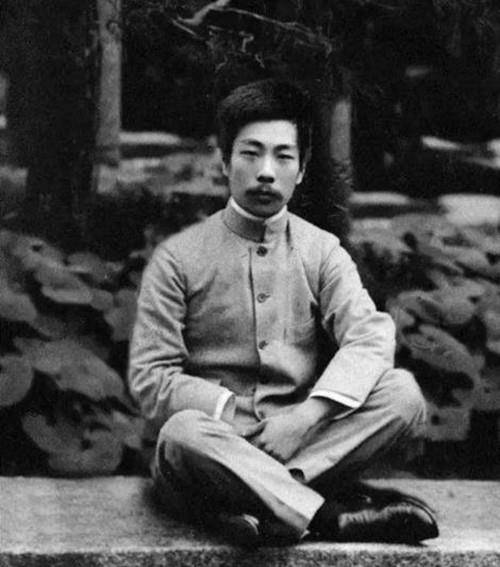

光緒二十八年(1902年)春,魯迅與錢學(xué)森的父親等人一同赴日本留學(xué),當(dāng)時(shí)的魯迅想法很簡單,因?yàn)樵缧┠旮赣H生病的經(jīng)歷,魯迅希望能學(xué)好醫(yī)術(shù),救萬萬人,也是救自己身后飽受帝國列強(qiáng)侵略、同胞生活水深火熱的故園。

到了日本之后,魯迅立刻受到了在日本許多進(jìn)步人士的思想影響,他認(rèn)為封建腐朽的清王朝早就該被淘汰掉,中國的青年不應(yīng)該畏死,應(yīng)該站起來充當(dāng)“革命之驍將”!

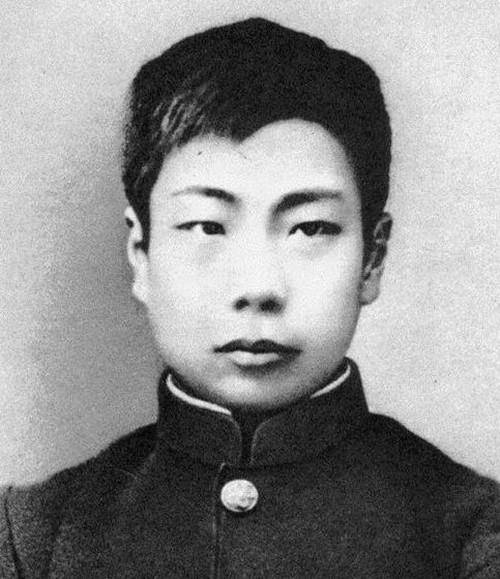

因此,魯迅在日本生活的次年就毅然剪掉了腦后那根辮子,當(dāng)時(shí)清朝統(tǒng)治還沒有徹底宣告結(jié)束,他這一舉動無疑是表明自己不愿意再做清朝“臣民”。剪完辮子后,魯迅還去拍了一張平頭照片,他把這張照片寄給好友許壽裳,為了解釋剪發(fā)的原因,魯迅在照片的背面寫道:

靈臺無計(jì)逃神矢,風(fēng)雨如磐暗故園。寄意寒星荃不察,我以我血薦軒轅。

這4句詩到底什么意思呢?我們分別講講。古人認(rèn)為心都是有“靈臺”的,所以心能承載人的思想、智慧。而這“神矢”就是指丘比特之箭,西方神話傳說中的丘比特是愛神,在這里魯迅講的卻不是什么愛情,而是說,即使他暫時(shí)離開故土,但對家國的熱愛,讓他不管走到哪兒都無法放下滿腔深切憂思。

即使故國風(fēng)雨飄搖、面臨存亡危機(jī),但他的心絕不為黑暗所控制,身為一個(gè)中國青年,他會永遠(yuǎn)懷揣著這樣的熱愛,愿意為國付出自己的鮮血和青春!

而“寄意寒星荃不察”這句涉及《楚辭》與《離騷》的典故,“寄意寒星”化用了《楚辭》里宋玉“愿寄言夫流星(指賢人)兮”一句,荃本來是一種香草,屈原用它比喻國君而魯迅用它比喻祖國人民;

“我以我血薦軒轅”,軒轅皇帝是華夏先祖,中國人自稱炎黃子孫。魯迅想表達(dá)的意思便是我這份心思只能寄托給天上寒星,即使不看不到,但我依然決定一腔熱血報(bào)效國家,無怨無悔,不改初心。

魯迅這句詩已經(jīng)風(fēng)靡了百年,很多人初次讀到時(shí)都覺得它簡直太“酷”了,如果不說是魯迅寫的,還以為出自什么熱血武俠小說。我想,魯迅的作品之所以能受到我們喜愛,除了詩句本身體現(xiàn)出來作者高超的藝術(shù)技巧、深厚的文學(xué)功底與真情實(shí)感外,應(yīng)該還有“讀君詩,亦知君為人”的原因。

即使魯迅先生的作品不像以往那樣在課本上“常駐”,但筆者認(rèn)為,先生的文字、思想永遠(yuǎn)不會過時(shí),沒有讀過魯迅的作品,就無法體會什么叫真正的現(xiàn)實(shí)主義,現(xiàn)代許多人在先生面前,只怕要自慚形穢!

發(fā)表評論 評論 (3 個(gè)評論)