����壺ˇ�g(sh��)����ɽ�Ӛ⹝(ji��)

1941��ĺ�������ƽһ̎�ĺ�Ժ����һλ������횵����������������R�ӷ���(f��)����(x��)�����������⌢ɤ���Ƶ�ɳ�������ں��L(f��ng)�г���վ����ֱ���l(f��)��ߟ����@λ���Ԛ�ɤ�������������Ǿ�����÷�m������(d��ng)�ձ����������������_�ݳ��r(sh��)��������˛Q�^�ķ�ʽ���l(w��i)����(y��n)���c��ͬ�r(sh��)���h(yu��n)���ؑc���챯�����]����ī�������������|�����еđ�(zh��n)�R��ë���ᘰ����ֱ�������ڜS�݅^(q��)���R��ʯ�]�T�x�����ڮ������}�����۸߲����ߞ��\�����w�L��������������λˇ�g(sh��)���ò�ͬ�ķ�ʽԏ���ͬһ��(g��)������������ˇ�g(sh��)�������F���T��ˇ�����Գ��\���o(h��)ɽ����

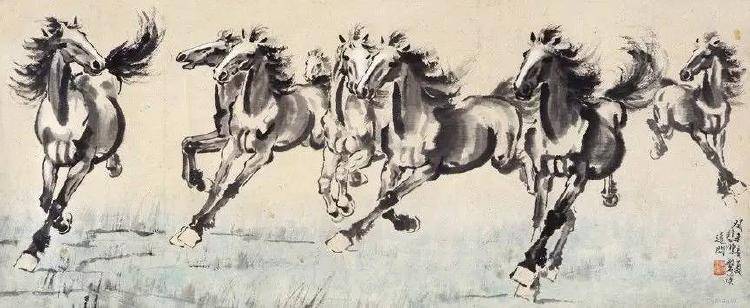

�����E�D�� �챯��

�챯���P�µı��R���ā����džμ��Ą�(d��ng)�����1939���������¼����e�k�I�c��չ���F(xi��n)���]����(chu��ng)����Ⱥ�R�D������(d��ng)���ˆ������ÿƥ�R�����������r(sh��)�����S�P��������R�������ǹ����������а�ƥ�E�R���L(f��ng)���Y���R���m���w�P(y��ng)��韟���Rβ���(zh��n)��C�C�����@������һ֧�_�h���(du��)�顣�ڑ�(zh��n)���w��������챯�����u������35000����ȫ����ٛ������Լ��s���괩�����a(b��)�����L�������f��������Ҫ�Б�(zh��n)ʿ�ĸ�đ�����������ҵđ�(zh��n)������

÷�m�����������

÷�m�������_���t����һ��(g��)�o�đ�(zh��n)����1932����������(zh��n)��������(chu��ng)�š���������������t���đ�(zh��n)��ɽ�Ĺ����������_���جF(xi��n)�������������һ�䡰���ǟ�������đ�ѡ����o��(sh��)�^����Iӯ��������(d��ng)��܊ռ�I(l��ng)�Ϻ���������ȻϢ�ݰ��������g�����u��������Ҳ�^�����_���Нh���́��b�M��l����������ָ��Ժ��ʢ�_��÷���f����÷������ѩ���_��ˇ���M����˪���^����

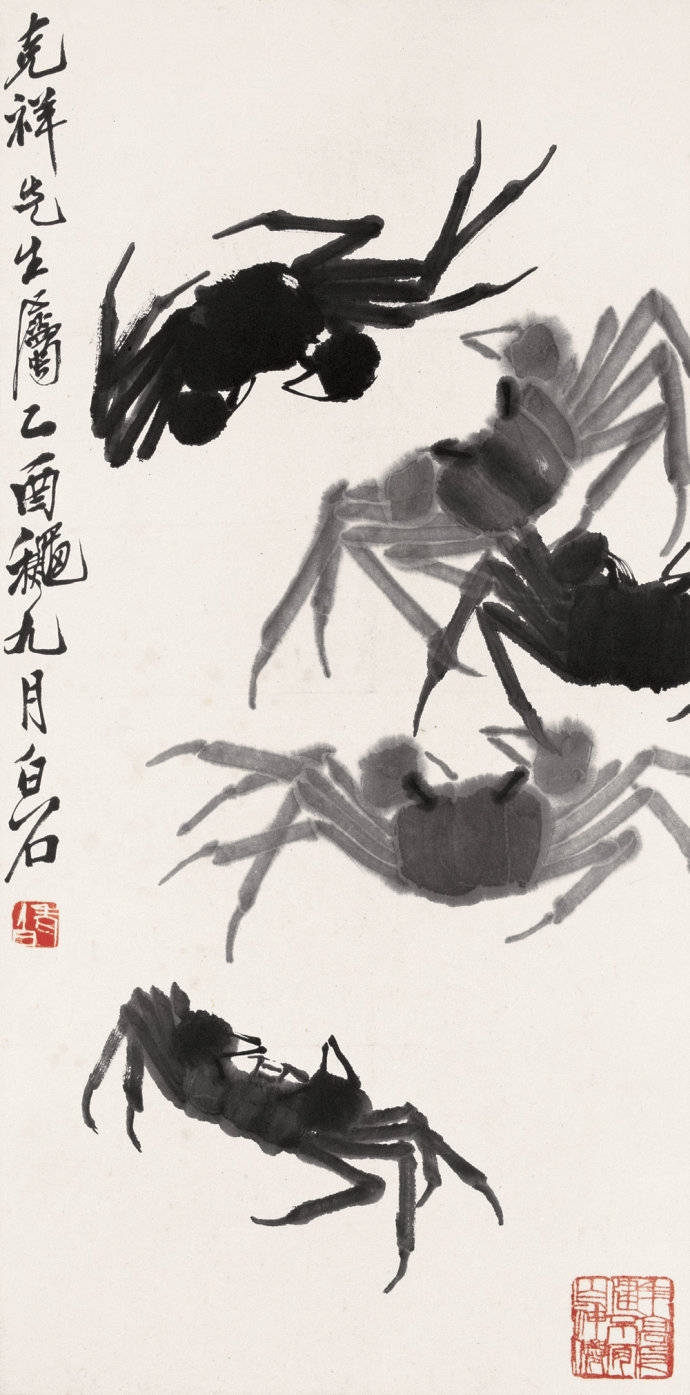

�R��ʯ��Ⱥз�D��

�R��ʯ�t�����ܛ���ĹPī�������Ӳ�Ŀ�?f��n)�����ƽ�S�����g�������Tǰ���N�������u�c�ټҡ��ĸ�ʾ�����ՂιنT��ӆ�νy(t��ng)�y(t��ng)�˻���83�q���g�r(sh��)��(chu��ng)�����з�D�����}�����M�е��וr(sh��)���������߱������ׅs�o���κΡ����������Ԃ��Ќ���������ʯ�������e���o�r(sh��)һ�]�����������������mǧ�Qһ�P�����@�N�������d�����Ĉ�(ji��n)�������B�~�x����������⹝(ji��)���d�w��

÷�m����횵Ĺ��������ѳɞ�����⹝(ji��)����������������֪���ǣ��@λ�����������ھܽ^���_��ͬ�r(sh��)��ĬĬ�Y������ʮ��λ����ˇ���������Ϻ��R˹��·��Ԣ�������r(sh��)�������������e�����ij��Ρ������ǵ��_�ݳ��������ڽ�ͽ�ܱ����}����(d��ng)?sh��)��ӄ���������һ�r(sh��)���r(sh��)�����������Ц������횰l(f��)������������⹝(ji��)���ˣ�����Ҳ�Ӳ���������

����ƽ�z��1943÷�m���Ϻ�Ԣ��

�챯���������W(xu��)�ν̕r(sh��)���挦�ՙC(j��)�Zը�Ԉ�(ji��n)�����n������(b��o)�У���վ�ڮ����T�ڴ���Ҫը��ը���n����ͣ������������M���ʿ���Ғ��ڽ��������������xʿ������������Ŀ����������õĽ̲���1945�����ؑc����(d��ng)?sh��)�֪���?zh��n)��������Ϣ�r(sh��)�����Bҹ��(chu��ng)�������ݟo�����š����������r(n��ng)Ę�ϵİ��y�ﶼ������Ц�⡪���@Ц���������κ�һ��Ф������(d��ng)����

�R��ʯ�Ŀ�?f��n)��t�������о��ǻۡ��Ľ������ՂιنT����������ֻ�з��Ԋ��̎̎�����l(xi��ng)���е��η��á����h�������ң���ƫ����(g��)���������}�ϡ�����͵�ҡ����֡��@�N���d���ᘡ����ǻ���������ץ��ס�ѱ����������ں������������һ�������A����Ҳ����ӡ�����w��ÿ�������ϣ�������y(t��ng)�ķ�ʽ��ʾ���Ļ�����(qu��n)��

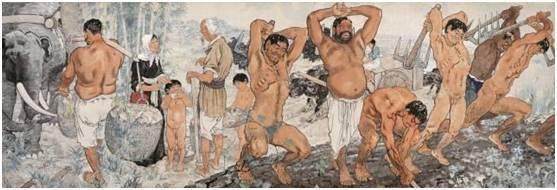

÷�m�����F�����ơ�

��λ�Ĉ�(ji��n)�أ����|(zh��)���nj����A����Ѫ�}�����o(h��)���챯���ڰ�����W(xu��)�r(sh��)����(ji��n)����ë�P���ͮ����Ϲ��վ��l����(chu��ng)�����(d��)�صġ��Ї�ʽ����(sh��)����÷�m���L���ݳ��r(sh��)�������ڡ��F�����ơ��м�������������������չʾ�Ї������IJ��������R��ʯ˥��׃�������˴�ɽ�˵����ݻ������gˇ�g(sh��)�Ę������y(t��ng)���ˮ����������ķҷ���

������ɽ���챯��

�@�N�Ļ����X��Σ�y�r(sh��)�����l(f��)ҫ�����챯����ӡ�Ȅ�(chu��ng)��������ɽ���r(sh��)������Ո��ӡ�ȿ�����(d��ng)ģ�������f������ɽ�IJ��H��������������������÷�m�������¹�Ӣ�쎛���Ą��������������������f�����@����Ҫ���o̫ƽ���µĺ��ӿ������R��ʯ�t��94�q���g�r(sh��)����|�������^�L�ơ���ƽ힡����������������ϵ�īɫ��\����������������Ї�ī����������

÷�m���������e����

������ˇ�g(sh��)�����c�������\(y��n)ʼ�Kͬ�l�������챯���R�Kǰ�ڸ��������o�ģ���ȫ����Ʒ��I(xi��n)������÷�m�������Ї�������������횵��_����־Ը܊�ݳ��������e�������R��ʯ��1953�걻���衰����ˇ�g(sh��)�ҡ��Q̖�r(sh��)�����¡�����������ӡ�����@Щ�x���C����������ˇ�g(sh��)�����IJ��ڕ��S��·����p�������ĹPī�c����ʼ�K�c���ͬ������

��(d��ng)�҂����챯���o(j��)���^������Щ��ë�w�P(y��ng)�ı��R����÷�m���ʾӓ�������횕r(sh��)�đ�������R��ʯ����ǰ��ҕ��ֻŭĿ�M�е��з���·��� Ҋ�vʷ�Ļ�����@Щˇ�g(sh��)��������ԏጣ����^���F���P�P��������̓���ݵąȺ������nj�����⹝(ji��)����һ�Pһ����һ��һʽ���ճ���(ji��n)�������^���ۇ��ߡ������ǿն��Ŀ�̖��������ˇ�g(sh��)�������o(h��)�������}�����X��(d��n)��(d��ng)��

�����Ĺ��¸��V�҂��������ˇ�g(sh��)�����h(yu��n)���L�����徫���������������ˇ�g(sh��)�ң��ض���ͦ���������Đۇ����������챯���ڡ�������������������ˇ��֮�꣬�K���n������

�l(f��)���uՓ �uՓ (3 ��(g��)�uՓ)