原創(chuàng) 齊白石與徐悲鴻的忘年之交,堪比伯牙與子期

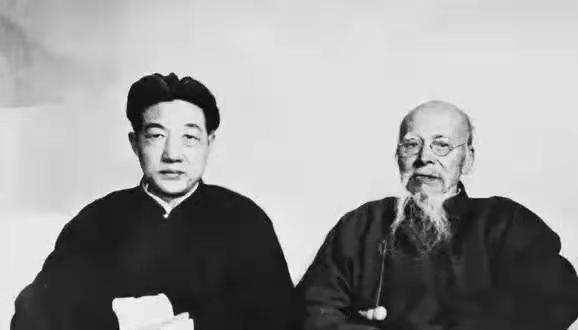

1956年,96歲的齊白石淚流滿臉,堅持在墓碑前完成跪拜大禮,拜的是恩情,是友情,是他的忘年之交徐悲鴻。

徐悲鴻是江蘇宜興人,1919年風(fēng)華正茂的他赴法國學(xué)習(xí)專業(yè)的美術(shù)理論,在欣賞歐洲各個國家名師名畫的同時,也開始在各個博物館臨摹大師的畫。

他一畫就是一天,餓了就吃面包喝點水,1924年,在法國巴黎展出他的第一幅油畫,轟動了巴黎的繪畫界。

成名后的徐悲鴻沒有驕傲也沒有忘本,1928年回國后擔(dān)任北平大學(xué)藝術(shù)學(xué)院院長。他極力主張中國畫風(fēng)施行改革和創(chuàng)新,便開始四處在坊間找尋找有繪畫藝術(shù)天賦的人。

或許是上天不負有心人,在一次偶然的機會中,他看到路邊有個胡子花白的老先生在作畫,地上也鋪滿了畫。

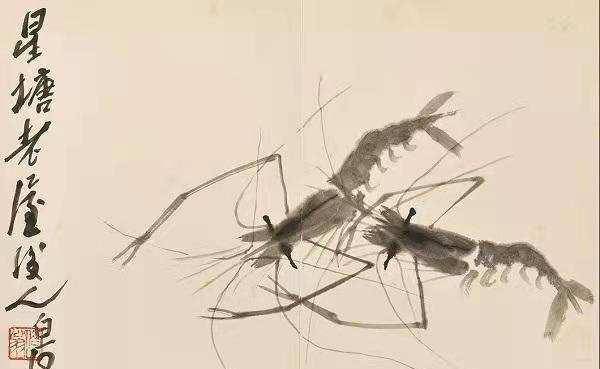

上前觀望,老先生沒有注意到他,只是在專心的畫一對蝦,蝦的身姿韻動,卻沒有一點水,線條簡練生動,畫風(fēng)樸實,意境淳厚,在這動蕩不安,局勢混亂的年代,他的畫卷中卻充滿了生活氣息,這讓徐悲鴻的心驚嘆不已!

暢聊一番后,發(fā)現(xiàn)齊白石的繪畫觀點都和自己的基本相同,比如要傳達出的“畫外之境”,以及整體氣韻的生動表現(xiàn),倆人越聊越興奮,對彼此的才華所吸引,這種相見恨晚讓的感覺讓他們找到了共同的知音。

于是趁熱打鐵,對徐悲鴻講明了自己的身份,邀請齊白石老先生擔(dān)任北京藝術(shù)教育學(xué)院教授。

徐悲鴻雖為晚輩,卻對齊白非常恭敬“齊先生,您這幅畫有畫外之境”,這種畫法只有通過生活沉淀才能歷練出來。不刻意去營造,打破了以往傳統(tǒng)保守的舊思想,您來我們學(xué)校教學(xué),是我們學(xué)校的榮幸。

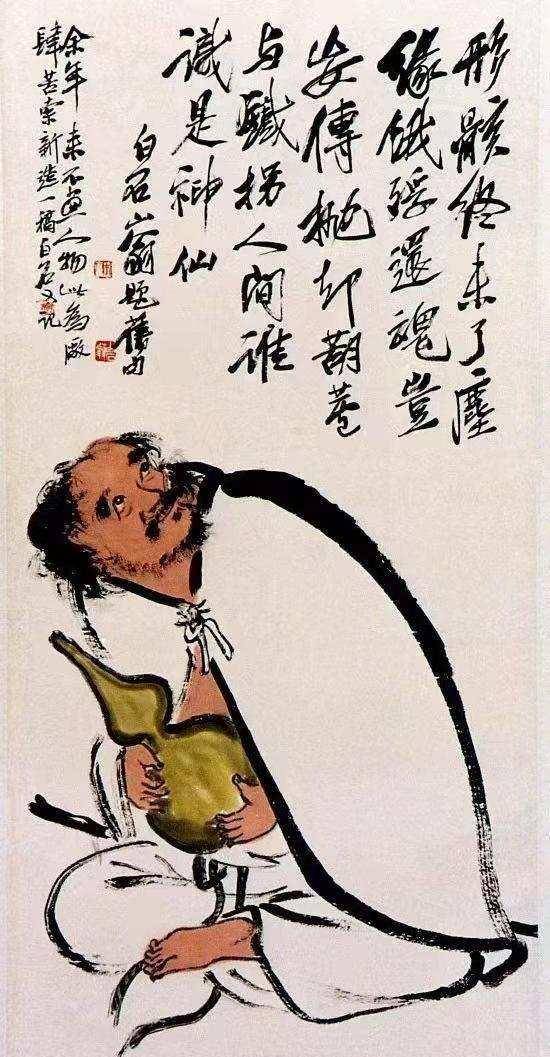

可齊白石一聽驚呆了,連忙擺手說“我是一個農(nóng)民,是一個木匠,只是喜歡畫畫,隨便畫些花鳥魚蟲,也就靠賣些畫度日,填飽腹中之饑”。你說的那些教授,我不會,我也不敢誤人子弟,他婉言謝絕了邀請。

回家之后徐悲鴻,腦海中都是老先生的畫,色彩濃艷明快,簡潔生動,吃過晚飯后,他趕緊騎車去找,四處打聽,穿過一條條街一個個胡同,終于到達齊白石的家中。

提起那日教學(xué)一事,齊白石還是婉言拒絕了,徐悲鴻依然沒有放棄。

第三次來到了齊白石的家里,考慮到齊白石之前提到的一些顧慮,他拍著自己的胸脯說:“您就放心吧,你能想到的,我都替你安排好了。

您雖說只上過半年私墊,怕學(xué)生聽不懂您湖南家鄉(xiāng)土音,您可以不用口若懸河的在臺上給學(xué)生講課,您只需要在學(xué)生作畫的時候,加以指導(dǎo)就可以。

幾個時辰推心置腹的話語,還是把齊白石感動了,答應(yīng)可以先試試,這可把徐悲鴻高興壞了。

在一旁的齊夫人看著徐悲鴻激動的樣子,還挽起齊老的胳膊,宛如一對父子倆,她笑出了聲。

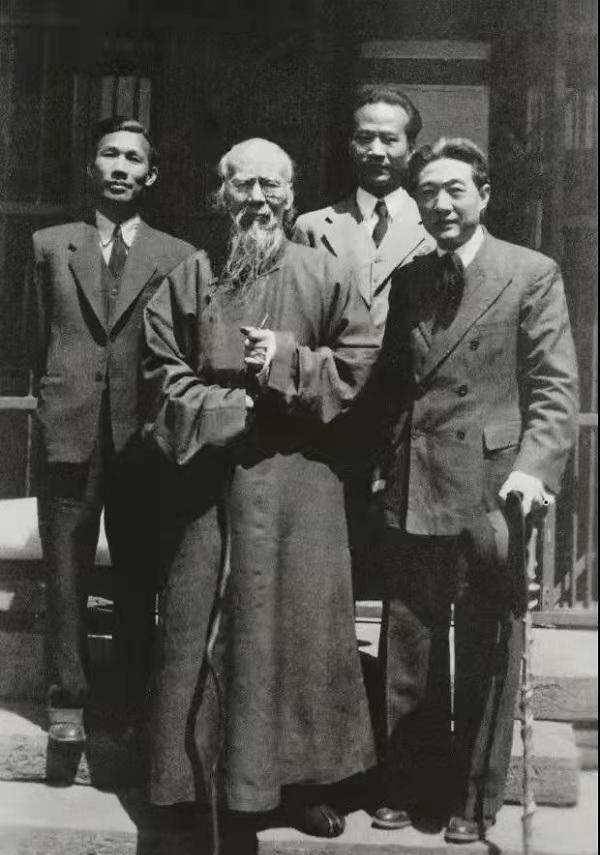

就這樣一個木匠為生的老人當(dāng)上了北京藝術(shù)學(xué)院的教授。在課堂之上,齊白石通過自己對繪畫的藝術(shù)的感悟和繪畫經(jīng)驗,親自一遍遍的示范線條的走向,以及色彩變化的運用,深得學(xué)生們的尊敬。

與此同時,徐悲鴻也沒閑著,夏天日他給齊白石裝風(fēng)扇,冬天給齊白石送暖爐,還經(jīng)常在課后一起繪畫,時而爭論,時而哈哈大笑,兩人的交情一天比一天深厚。

可惜好景不長,1929年各派畫家聯(lián)名抗議,反對用西方的繪畫改造中國畫,阻止徐悲鴻用寫生做基礎(chǔ)素描的教學(xué)方式,聲討聲不斷,處處受排擠,無奈之下徐悲鴻離開北平。

徐悲鴻一直和齊白石保持著書信來往,以寄自己的思念之情。1953年9月,徐悲鴻因腦溢血逝世,考慮到齊白石的歲數(shù),沒有人敢把消息告訴向齊白石,都偷偷隱瞞,當(dāng)齊白石問起時,都是各種搪塞,要么出差,要么在國外,孩子們還偷偷已徐悲鴻的名義給齊白石送錢。

可是齊白石的話越來越少,越來越沉默,他能感覺出徐悲鴻可能出事了,三年了,不應(yīng)該不來見他一次。

紙終究不住火,一個遠方的學(xué)生來看望齊白石,無意中說漏了嘴,齊白石聽后痛哭不已,不顧自己已經(jīng)93歲身體,扔掉拐杖就往外跑,摔倒在地,不顧家人的勸阻,一心要去見徐悲鴻。

徐悲鴻的墓位于北京市八寶山革命陵園內(nèi),從湖南到北京,一路上齊白石默默掉著眼淚。

當(dāng)見到徐悲鴻墓碑時,再也忍不住失聲痛哭,在家人的摻扶下,堅持跪拜行大禮,磕三個響頭。

如今在北京書畫院中,有齊白石一首詩:

三顧不容辭,何況雕蟲老畫師。

深信人間神鬼力,白皮松外暗風(fēng)吹。

紀(jì)念了當(dāng)時徐悲鴻三次請他教學(xué),后又遭保守派的反對,他和徐悲鴻之間的恩情和友情。

齊白石和徐悲鴻無論從身世,年齡及知識背景兩人的差別都很大,但并不影響他們對藝術(shù)的熱愛,他們肝膽相照,相知相惜。這一拜,拜的是他的恩情,是友情,是他的忘年之交徐悲鴻,高山流水,知音難覓,因此也成為一段佳話。

發(fā)表評論 評論 (2 個評論)