[ˇ�g(sh��)�sՄ] ��21���o(j��)20��������x������r(sh��)����ȱϯ����δ��(l��i)

��6 ���� 139 ����x 2024-10-24 20:50��21���o(j��)20��������x������r(sh��)����ȱϯ����δ��(l��i)

����2015���Zؐ���ČW(xu��)��(ji��ng)����S.A.���п��xҮ�S��@��(ji��ng)���f(shu��)

����һ����̓��(g��u)�ČW(xu��)������S.A.���п��xҮ�S��@�C�Z��(ji��ng)���Ǜ](m��i)�����l(f��)��(zh��ng)�h��Ȼ��������(du��)�Լ��ČW(xu��)��(xi��)����ʽ�Ľ��������(d��o)�҂�����˼�������c�挍(sh��)֮�g���P(gu��n)ϵ�������֕r(sh��)�g�������@��һ�������b���Ŀ���ʷ�����(f��)�{(di��o)�h(yu��n)�Ǹ�ɫ�^�c(di��n)�sȻ��������ǽ�(j��ng)�^(gu��)��(x��)�ܵؾ������ʬF(xi��n)��һ��Ԕ�M��������M�đ��_(t��i)�����c��ͬ�r(sh��)��ϯ������(l��i)�����(x��)��(ji��)��˽����w�͛](m��i)���x�ߣ����п��xҮ�S��IJü���ƴ�N����](m��i)��������һ�l�r(sh��)���������s���ڲ��D(zhu��n)�������ƽ���ˌ�(du��)���(hu��)�Շ��ĸ�֪����ġ��(sh��)�������@һ����r(sh��)���_ͻ�ď�(f��)�s��˼�w�ļm�p������(ch��ng)��ģ����ʹ�҂������h(yu��n)�����_(t��i)�ϼ�Խ�c���D�����ı�ϲ���ͱ����ࡣ

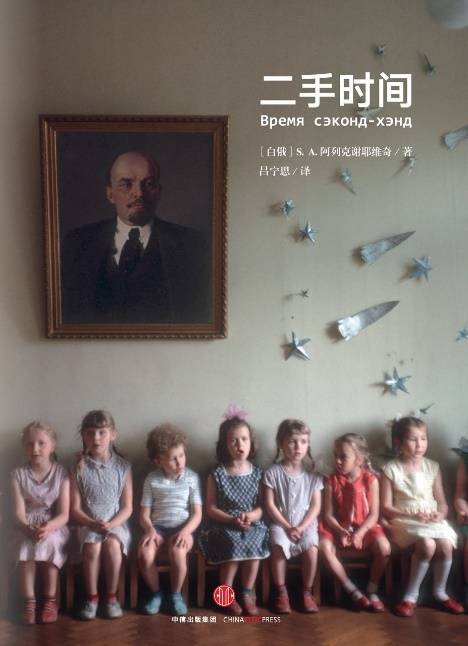

[��] S.A.���п��xҮ�S�������Ό�˼�g�������֕r(sh��)�g�������ų����磬2016��

�ڌ���һ�������1917�����ǰϦ���vɽ���ֵć@Ϣ�����ٶ���ռ�˂���˼�w������֪��ô��δ��(l��i)���](m��i)��վ���Լ���λ���ϡ��������@��һ��(g��)δ��(l��i)���˂���(m��ng)����Ӌ(j��)������������δ��(l��i)���dz������ϵ�׃��ģ�������Ǹ���ȱϯ�������ŵĕr(sh��)�g�(chu��ng)����һ��(g��)�](m��i)���κ�֧�c(di��n)���������֮ͬ̎���ڣ�֪�R(sh��)���ӌ�(du��)�����Ļ̻������D(zhu��n)׃?y��u)���һ�?ch��ng)��(z��i)�y���l(f��)���@�֡�

�c�~���J�r(sh��)����(j��ng)��(j��)�ϵġ��ݿ˯���������������ǟo(w��)���߾����ϵġ�shock��������һ��(ch��ng)��܇��ײ�¹�����(gu��)���ھ�ě_�����Ȼ��ֹ��90�������������ը�ݚ����w�Ƽ������[�Ե����H�~���������˳�ߵ����x���^(gu��)ȥ�����������ģʽһҹ�gʎȻ�o(w��)������Ʒ��������һ�����(hu��)���g���S�����ڕr(sh��)������϶�������������Ժ���˝M�黼����(qu��n)���c�e�Ժڶ�����Ļ���ڱ����������˂����Q�Լ���˹���ֻ�e���з�˹���������ϵ����͏N�����ՄԒ��1991-2001��������

һЩ���������^(gu��)������ѰY������shock���̼��µ���(j��ng)��(chu��ng)���y����������(gu��)�ҵľ�׃���x���������������Ļ��A(ch��)��Ҳ��������?c��)��?j��ng)�ŷ���������֮��I(xi��n)���^(gu��)ȥ����(j��)���п��xҮ�S������������(sh��)�ڲݸ��A���}�顶�������Ի���ˡ����佹�c(di��n)֮һ�����ǡ��K�S���ˡ��ڕr(sh��)�g�ѿڵ��Ԛ����o(w��)���挦(du��)���o(w��)�����ܻ��ǟo(w��)�����ܬF(xi��n)��(sh��)���D(zhu��n)���������_÷Ү��Ԫ���ԿO�¼��ǡ��tɫ�b�(n��i)��ʮ��(g��)���¡������е�һ��(g��)С�߳���������ҕ�鰢�п��xҮ�S���(f��)�{(di��o)��(xi��)���Ĵ���������Ī˹�������s��(x��)������Z(y��)������ͬһ�ν�(j��ng)�v�����(d��ng)�Ĵ��y(c��)����ƽ�ĸБѺʹ�ý��ƴ����Ԫ�����������������ȫ����

1991�������׃��(d��ng)�������ҕ�l�����ڲ��Ű����脡�����Z�������S�����L�ߌ�(du��)��ӡ�����

��(du��)�ڸ�����ͨ�ˁ�(l��i)�f(shu��)����shock����(du��)��(n��i)���c���������е��@Ԍ��ݛՓ��(du��)����������Ƴ����ڸ���֮�g�������?��i)E���ں�����r(sh��)��������������֮���p�͉��������M(f��i)���x��������g������֮ͽƽ�����ƣ���˽ӹ�״��������

���@��(g��)���x���������֕r(sh��)�g���v����һ��(g��)�������x���ձ�ʧ��Ĺ������o(w��)Փ�ǡ��K(li��n)���ӡ�߀����������֪�R(sh��)����߀�����˝h����(d��ng)Ȼ��1991���Ժ��@�ɷN���ݿ�����ͬһ��(g��)�ˣ�������������(du��)�K(li��n)�������ӏ�(f��)�s����У������ò��挦(du��)һ��(g��)̮���������(hu��)�������@��(g��)���(hu��)�����W(xu��)У��ĺ��Ӳ�������Ʒ�?y��n)�ʲô��������������c�Ҹ������ƵĹª�(d��)������

�Ѵ�������˂���(w��n)�����y���҂����������Ҹ������^��(l��i)����С�����������������x�Ü�ı������[�s��Ҋ(ji��n)���|�����X���ĸ�}����ϣ������������ƽ���˿������Ҹ�֮�������������H������˟o(w��)��(sh��)׃�ʣ��s����wԭ̎�����ʹ���ܓQ��(l��i)���x����ôʹ��Ͳ���(f��)��ʹ�������@��(g��)�^������㯵��λ\��(n��i)���W���ӵ���Ը��һ����푣�

��܊��(l��)����@ô�g��(l��)���@ô���죬�·����^(gu��)һ�����҂��͕�(hu��)֪���҂������Ǟ���ʲô���҂�ʹ���Ǟ���ʲô����Ҫ���܉�֪���ͺ�����Ҫ���܉�֪���ͺ�������

�������á���Ӱ��2018�꣩

�ĸ�֮�����˂��_(k��i)ʼՄ?w��)����ɣ���?hu��)���x�ƶ��߽�������(hu��)�c��(g��)�w��Ҫ���EȻ�����������В������������п��xҮ�S��Մ�����˂��挦(du��)�����Ѿõġ����ɡ��¾�������֪���룺���҂��X(ju��)�������Ƿdz���(ji��n)�ε�����һ�Εr(sh��)�g�^(gu��)���҂��H�Ը��ܵ������ij��أ���?y��n)�](m��i)���˽̽o�҂�ʲô���������҂�ֻ�������^(gu��)��ô�����ɶ��������������c�߹Pӛ�������˂�?n��i)���Մ�(w��)��@��(g��)����(l��i)�r(sh��)�ָ�����Z(y��)�~��Ҳ��֪��ΰ������˵�ħ��Ͷ�䵽�F(xi��n)��(sh��)����

���ν����ֱ�ӵĽY(ji��)������Փ��˼�����ɣ�ԭ�ȵijֲ�ͬ��Ҋ(ji��n)�߿��������{���K(li��n)��һ������ȫ���Ј�(ch��ng)��(j��ng)��(j��)�t��(d��o)�¼��w�Y�a(ch��n)Ѹ�ٹϷ���Ͷ�C(j��)���ѷ��Ӵ�l(f��)��ؔ(c��i)���˂�?c��)����M(f��i)�О��и��X(ju��)�����ҵĴ��������ܵ��Y�����x�x�����M(f��i)�ߵ��������ڡ����֕r(sh��)�g�����S��������ţ��ѝ�ѽ�(j��ng)�ɞ�һ��(g��)�r(sh��)���ľ��a�����������w֮���˂���(du��)��������Ʒ���M(f��i)�ăA���ԑ١�

�Ӱ��93��(gu��)�H��܇��ٰ���Ī˹���Є�(d��ng)����2023���ж���ţ��ѝ�Ĕ�

���_(k��i)ƪ�ġ����c�߹Pӛ���������п��xҮ�S�������Ԓ�}�������R�����ֵܡ����ڽ̴١�һ��(ji��)������˼������ʾ�˂�?c��)?0����x�����Ҹ���������������16���o(j��)���ڽ̴ٌ�(du��)���R������Ү�d�f(shu��)��

����Ҫ���˿���̫����Ҳ��Ҫ��(du��)�˵�Ҫ��̫�����@�ӵ����ӽ��ڐ�(��i)����?y��n)��@�����ĵ�ؓ(f��)��(d��n)Ҳ���p��������ܛ������Ҳ�DZ��������ġ���������������(f��)����ˣ���ؓ(f��)�����ʮ�ּ�������?c��)��I���Ұ����ݲ����Ļ�Į���������I�ˎ�ʮ����ֻ�ܳԻ��x(ch��ng)�Ͳݸ������㮔(d��ng)Ȼ����ָ���@Щ�����ɺ����ɵĐ�(��i)�a(ch��n)���ă�Ů��ָ���@Щ��������������ɵ������ҵؠ����ă�Ů���Ժ���������Ҫ����������һ����ʮ���f(w��n)�ˣ�����ȫ���������������µ�����ô�k�أ�������������ܲ��ˏ�(qi��ng)���������ܵĿ��y�����ߡ�����������ʲô�^(gu��)�e(cu��)������Щ�o(w��)����(j��ng)���@ô����µĿ��(y��n)��ܛ�����`��������ʲô�^(gu��)�e(cu��)������

[��] �M(f��i)����˼��Ү��˹��������ق��g���������R�����ֵܡ����g�ֳ�������2021��

���п��xҮ�S��ֻ䁷����@�����ĵ��_(k��i)�^�ɾ���Ȼ�����҂�?n��i)��^�m(x��)�x��ȥ����(hu��)�l(f��)�F(xi��n)�ڽ̴ٵ��������E��،�(du��)��(y��ng)���K(li��n)���a(ch��n)���x�Ěvʷ��(j��ng)�(y��n)���Լ��ĸ�����������x���d˥�����a(ch��n)���x��(zh��n)ʿ��(du��)��(zh��n)��(zh��ng)�̈́ڸĠI(y��ng)ȫ�o(w��)Թ�����S�r(sh��)��(zh��n)������(gu��)��I(xi��n)������������Ļ����c���еľ��H�����������ĸ����h�ľ�����Ȼ����������Z����������(n��i)��(w��)����������(du��)������С�ܛ�����`�ꡱ��(l��i)�f(shu��)����Ȼ���y�����ܵ���ĥ����ɟo(w��)�����ܵĠ������@�ӵ��`����LJ�(gu��)���и��ձ�Ĵ�����

�ʶ��ں�����r(sh��)����һЩ�����������ɵĿ՚�����һЩ����(sh��)�߄tֱ�ӳ��S�ڽ����ڟo(w��)���������(hu��)����֮����������(qi��ng)��(qu��n)���Y����Ŀ��đ�Ą��Z���ڡ��a(ch��n)���x�r(sh��)������������׃������һ�N�ˡ�һ��(ji��)�����v���ߵċ��������Y�����x��(hu��)��(gu��)��׃�ø��ӹ�ƽ���ã�Ȼ����ͨ؛��Û��ʧ�I(y��)��r�µ������������������ŵ������M(f��i)�ã�һЩ�̘I(y��)�F(tu��n)����J�DĸŮ�ķ��a(ch��n)�������V�T�Ϳև������������������^(gu��)���g(sh��)�T�ċ���ֻ�Î�����Ů��̎����������^���@��(g��)�����ԋ����P܉��K��

��һ��y�dz�Խ�r(sh��)�g���L(zh��ng)������DŮ�������������ݵ��K(li��n)�r(sh��)���ļ�ͥ�������˂��ȱ�Թ�Y�����x�r(sh��)�����(hu��)�P(gu��n)ϵ����Į������Ҳ���������K(li��n)�r(sh��)�����ܙz�e�ƶȵ�������Σ��

1932���K(li��n)��(hu��)���U��˹���Ͻ���(chu��ng)���ċDŮ��ź���(b��o)��̖(h��o)�ًDŮ����(du��)���N���е�ū�ۡ����߳���ͥ����

һ�N��(du��)���y��������������(f��)��(f��)���F(xi��n)�ڰ��п��xҮ�S��Ķ��������L�ߵ��v���У��҂���ο������y����(du��)�����_˹�ԡ���Ԯ��������(zh��n)�����塱����ū�ԡ�������(qi��ng)��(qu��n)���Ρ�������ِ����֮��������������ڡ����_˹��(d��)�ص��`�ꡱ��ٝ������L(zh��ng)������ʹ����������˂��H�鰲ο�ؿ��Y(ji��)���������_˹����Ҫ�����������Ź��������ų�ߡ��������ϵ����͏N�����ՄԒ��1991-2001����������ӹµ�����_(k��i)ʼ��������(gu��)�ҽ��w���útɫ�������F(xi��n)�س�����������W�������ͬ�g��һ���������ӡ���Ќ����С��������^���T����

����(sh��)�Ę�(bi��o)�}�N(y��n)���˰��п��xҮ�S��СС�Ľ��ġ������֡�����֧ܧ�ߧ�-���ߧգ���һ��(g��)�ö�����ĸƴ��(xi��)��Ӣ�Z(y��)�~�R��second-hand�����������nj�(du��)�������Z(y��)�Ķ����D(zhu��n)����

�r(sh��)�g�Եġ����֡�����ָʲô�����п��xҮ�S���f(shu��)���r(sh��)�����ڡ��D(zhu��n)�������ˡ����˂��ľ����B(t��i)���D(zhu��n)��������������K(li��n)����֮��1991��2012���g���˂����@���ǵ�һ�ֵ����������w�(y��n)�����(hu��)׃�w����r(sh��)�g���e(cu��)�X(ju��)��

��(sh��)���P(gu��n)�ڡ��K(li��n)���ӡ��������ɡ����w������ٔ�(sh��)Ⱥ�w�Č�(du��)���P(gu��n)ϵ���ƺ����Է�����ȫ�����������x�A���µ�����·��֮��(zh��ng)���Լ�20���o(j��)ĩ��ǰ�ӄ�����Ⱥì�����@ʹ��(li��n)�뵽ͬ�ڷ���(gu��)���(hu��)�W(xu��)��Ƥ�����������϶����M������Ұ�{(di��o)�顶����Ŀ��y�����ɺϵ���������Ҳ�����\(y��n)�ö�����ʽ�����R(sh��)�����������ŗ���һ�������ĵġ�֧���Ե�����֮������ʥ���^��Ƕȡ������@�����صĕr(sh��)��ӛ������҂����J(r��n)�������ˡ�ʧ��W(xu��)�������ϲ��ˡ����a�����������ߡ����_����˹�ּ�ͥ�����Jؓ(f��)���ߡ�С�I(y��)���������h�T�ͽ��^���ŵ���Ӱ���ڌW(xu��)�ߵ����R�^�£�ë��(x��)Ѫ�ܰ�����(hu��)�_ͻɢ�����˂����ճ����g����߅����^(q��)�ij�ؚ����ӳ�r�����Ƚ����ĕr(sh��)���Y�������(hu��)�ӟo(w��)���F֮�����˂���(j��ng)�(y��n)��̓�S�����������뽹�]�c���xȱʧ��ֻʣ�M�����}�;چ���

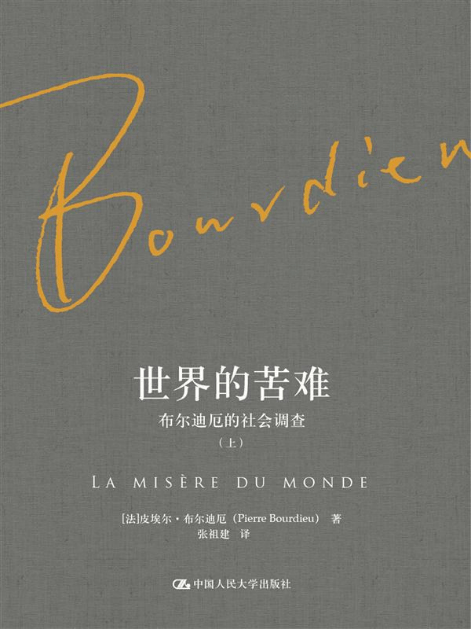

[��] Ƥ�����������϶��������潨�g��������Ŀ��y�������϶�����(hu��)�{(di��o)�顷���Ї�(gu��)�����W(xu��)��������2017��

�h(hu��n)��ͬ�˛��������Z(y��)���~�ӧ�֧ާ��ߡ��r(sh��)�g���c���r(sh��)������(n��i)����ǰ���ˇ�(gu��)�^(gu��)ȥ����ʮ����������Ĵ���һ�ζ��֕r(sh��)�g������Ŀ��Qһ��(g��)���֕r(sh��)������

����(sh��)�ԡ�һ��(g��)С����ĸ�䛡���Y(ji��)β���Α{���(hu��)�����L(f��ng)��׃�ã����^(gu��)ȥ�����������F(xi��n)��߀�������������������(hu��)���x��߀���Y�����x������̩Ȼ�������z����(d��)������ؚ���@ֻ������ͨ���H��Ȯ������������(j��ng)�L(f��ng)˪�����F�Č�?k��)o���@�����������؞��(sh��)���Y(ji��)���s�o(w��)���䮔(d��ng)��ȫ���vʷ���្���ĽK�O�ǻۡ��˂��Ȟ���vʷ��Ҋ(ji��n)�C�������Dž��c�����҂���˫@��һ�Кg��(l��)�cʹ�ࡣ

��ͬ�����_˹�ԡ����P(gu��n)���_(d��)��ζ�����턓(chu��ng)���į�����˹���ֳ�ݵ���ʽ˼��ď�(f��)���ƺ���(n��i)���ژO�����(hu��)��ƽ�ȡ��vʷ��犔[���������x�ϵăɷN���x�g�[��(d��ng)�����挍(sh��)�ľ�����ÿ����������ÿ��(g��)�A�΅s�Ǎ��µģ���(gu��)�ҵ����\(y��n)��Ȼ�����簢�п��xҮ�S�����ČW(xu��)�o(j��)�����㑿̵��ǘ����ښvʷ��݆�ء����������˂�?y��u)����Ҹ������ɺʹ�ͬ����^��������չ�F(xi��n)�����^����

δ��(l��i)֮����ȱϯ������?y��n)��˂��(c��)�δ�?l��i)��ӛ���_ɯ���Rɭ���@��Ԓ��������ǰ����Լ�����Ը��(chu��ng)��vʷ���M�����������?n��i)�Ȼ�?chu��ng)��vʷ����

�l(f��)���u(p��ng)Փ �u(p��ng)Փ (2 ��(g��)�u(p��ng)Փ)