[�����W��] ԭ��(chu��ng) ë��ϯ���Ļ���Ԅ�ж�ߣ�������r�g���H48������ǧ����Ԋ��

��2 ���� 81 ����x 2025-01-15 08:51ԭ��(chu��ng) ë��ϯ���Ļ���Ԅ�ж����������r�g���H48������ǧ����Ԋ��

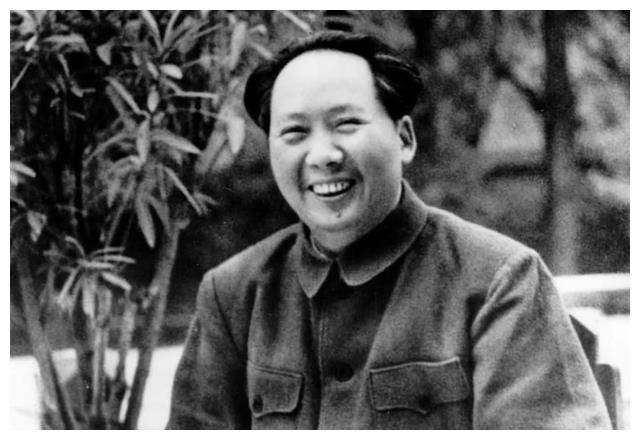

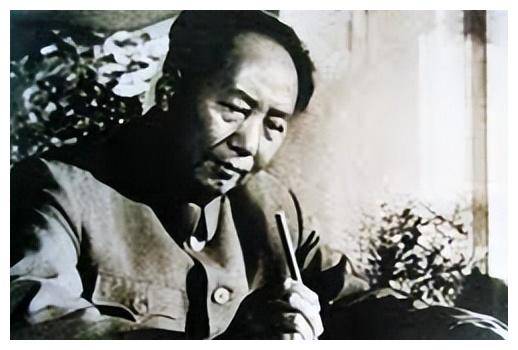

ë��ϯ

���H�H���Ї������vʷ�ς�������μҡ�������������

һλ�����˼��Һ�Ԋ��

����ϯ��Ԋ�~�������磬�IJ��w�P�����҂������������S��Ē���˿ڵ�Ԋ�~��Ʒ���L�����g����ϯ������

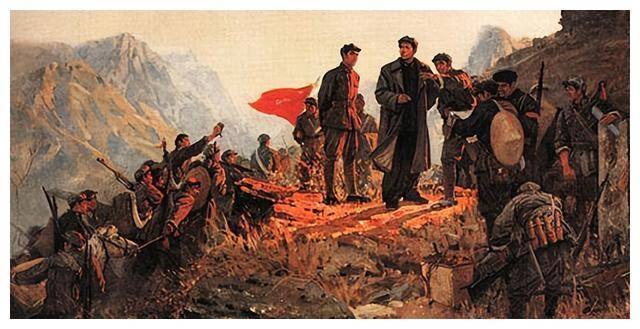

��ʮ����С�����ס�ɽ��

������ϯ�ܳ��Ĵ�������

ÿ��(d��ng)�����x����ϯ�ġ�ʮ����С�����ס�ɽ���r�����������п���ϯ�����ČW(xu��)���N��

�@��С��ǰ�������N��ͬ��Ȼ��ͬ�ĽǶ����������ɽ�������L(f��ng)�����ͼt܊�L��·�ϵĸ�������չ�F(xi��n)������M����

���r����֪���ǣ�

�@�ױ��Q�u�顰ǧ����Ԋ���ġ�ʮ����С�ɽ�����H�Hֻ�к��̵�48���������@48��������ϯ��������2��ĕr�g��

��؞�����L��֮·��ʼ�K��

��ô��һ��Ԋ��ë��ϯ�Ǿ�����Ό����@��ǧ����Ԋ�����ڌ����@��Ԋ��ĕr����ë��ϯ���ڽ�(j��ng)�v�����ӵ�һ��������

���������ڹ�(ji��)Ŀ�����v����

�����Ԋ�ˡ���ë��ϯ��

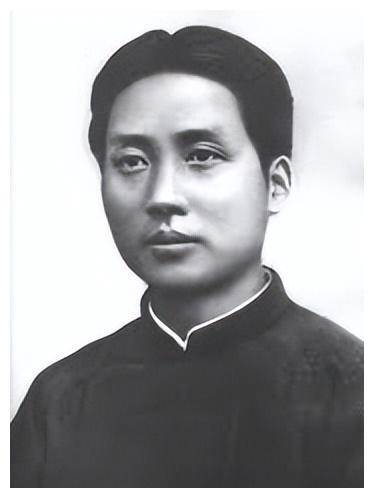

ë��ϯ��һ�������Ԋ�~���x������r����ë��ϯ�ڼ��l(xi��ng)��˽�Ӿ��x���W(xu��)��(x��)�^�ĕ��彛(j��ng)��Ҳ���^���t�ǡ���ˮ�G�����Ї��ŵ�������1911����ë��ϯ��e���l(xi��ng)�����Lɳ��W(xu��)���R�e֮�H���������Լ����������ڵ�һ��Ԋƪ��

���Ѓ���־���l(xi��ng)�P(gu��n)�����W(xu��)�����IJ�߀����Ǻ��ɣ���أ�������̎����ɽ����

�@��ë��ϯ���o���H��һ��Ԋ�����_���Լ���־Ҫ�߳����l(xi��ng)����������������LҊ�R���D����W(xu��)�ěQ���������е�һ�䡰������̎����ɽ�����ȱ��_������ë��ϯ�������I(y��)������

��Ҳ�@��Ԋ�ɞ���ë��ϯһ���������ἰ��ɽ���@һ�����Ԋ�䡣

1919����ë��ϯ�h�������\�ӵ����ġ���������W(xu��)

�����@����ë��ϯ���|���R��˼���x����̤���˸����ĵ�·��1924���������������l(f��)����һ�·��������_ʼ����鹲�a(ch��n)�h�T��ë��ϯ�ص����l(xi��ng)�Lɳ�����l(f��)չ�@����r(n��ng)���\�ӡ�

1925����ë��ϯ�����������^

���ٴ�������һ������������Ԋ�~���Ǿ���

���߈@�����Lɳ����

���@�ס��߈@�����Lɳ������ë��ϯͬ�ӌ����ˡ�ɽ���@һ���������Ќ���ɽ��Ԋ����

��ָ�c��ɽ�����P�������S����(d��ng)���f���

��һȺ���������Mǻ����Đۇ���������ë��ϯ��һ��Ԋ�~���F(xi��n)���SȻ������

ë��ϯ��һ�����ƺ��c��ɽ���Y(ji��)���˲���֮����1927��4��12����

�Y��ʯ�l(f��)�ӡ���һ������������׃�������в������������h���ɺ��a(ch��n)�h�T��������������ʧ����

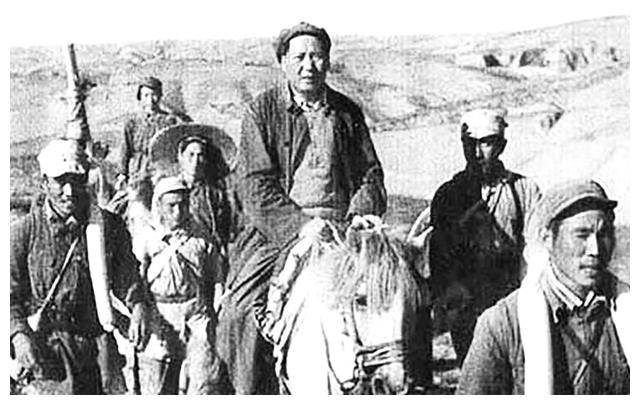

ͬ��9����ë��ϯ���I(l��ng)���M߅���r(n��ng)��l(f��)���������x�����xʧ����ë��ϯ���I(l��ng)���@֧���r(n��ng)�t܊�������˾���ɽ���_�����Ї��vʷ�ϵĵ�һ�K�r(n��ng)���������(j��)����

�ھ���ɽ��������(j��)������ë��ϯ���I(l��ng)�Ї����r(n��ng)�t܊���M�����D���^�Ķ�����

ë��ϯ���@һ�r�ڼȽ�(j��ng)�v�^������ϲ����Ҳ��(j��ng)�v�^�����Ĵ������@���Mһ��ϴ�Y���@���Ї�����Ԋ�˺����ҵ��`����1929�괺��ë��ϯͬ�����܊�߳�����ɽ�����c�����h܊��B�m(x��)���(zh��n)���Ը�ʧ������r�����ڴ�صز���������A������h܊���ȡ���˿�ǰ�Ą�����

1933�꣬ë��ϯ��һ�ν�(j��ng)�v�������ĵ������·ŵ���ص��������{(di��o)�й�������;���ő�(zh��n)���r��

�������ؑ������c���ָ�]�t܊��������(zh��n)�ĕr��������������һ�ס����_�U����صء���

���@��Ԋ�~�У�ë��ϯ���ɴΌ����P(gu��n)�ڡ�ɽ���ľ���

����S�G���{�����l�ֲʾ���(d��ng)����������(f��)б����P(gu��n)ɽ���n��

��(d��ng)�����(zh��n)��������ǰ������b�c���P(gu��n)ɽ�����ÿ���

�@��Ԋ�~�����H���_��ë��ϯ����������(zh��n)ɳ���q�µľ���������Ҳ������������Ę��^�B(t��i)�ȺͲ������ϵĸ�������

1934�����Y��ʯ���Y(ji��)���f��܊����������������K�^(q��)�M�С�����·��ˡ�����ָ�]����(d��ng)�͔���������Ӱ푣�

�t܊�ĵ���η���������ʧ���������M���L�����@��һ���C����ë��ϯ܊��·�������_����

���L��;�У�ë��ϯָ�]�t܊������˷�ǧ�y�f�U����ɽ��ˮ��

��1935��K�����I(l��ng)����t܊�ɹ����_ꃱ���������(j��)�����Ĵ��_�����µĸ���ƪ�¡�

�ڶ��f��ǧ���L����·����ë��ϯ���I(l��ng)�t܊��

��Խ������ɽ����X������ɽ��ǰ��ʮ������ɽ

������С��ɽ�����Dz�Ӌ�䔵(sh��)����������@һ�r����ë��ϯ�P(gu��n)�ڡ�ɽ����Ԋ�~��Ҳ���ٲ��˵���

��ë��ϯ�@һ�r�ڵĴ��������t�ǡ�ʮ����С�����ס�ɽ�����@��С��������Ƭ���L���L��·�ϵ�ɽ����ɫ�������˷Q�������

С���ÿһƬ�茑ɽ�r���������˲�ͬ�ĽǶȡ�

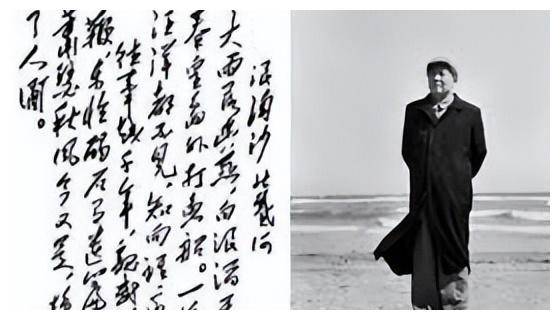

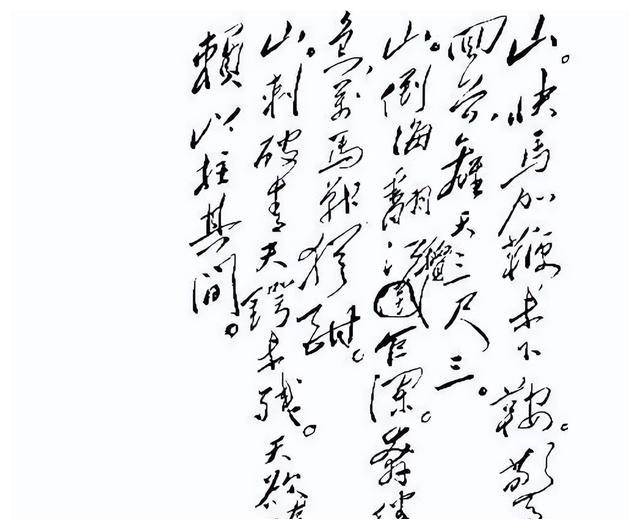

���顶ʮ����С�����ס�ɽ����ԭ�ģ�

ɽ�����R�ӱ�δ�°����@�������x����������

ɽ�������������ޞ������v�����f�R��(zh��n)�q����

ɽ�����������δ������������ه�������g��

ɽ�����R�ӱ�δ�°����@�������x����������

ɽ�������������ޞ������v�����f�R��(zh��n)�q����

ɽ�����������δ������������ه�������g��

С��ĵ�һƬ���Dz����˭h(hu��n)ҕ�ĽǶ������茑ɽ�ĸߴ��U����1957����ë��ϯ�ڷ���Լ����^��Ԋ�~�r���ص؞��Լ����@�ס�С�����עጡ�

������ë��ϯ��С���һƬ��ע��@�ӌ�����

���������tɽ�����аˌ�ɽ���x�������������^Ҫ���^���R�^Ҫ�°�����

�@�ë��ϯ��Ҫ�����˿䏈���ַ����팑ɽ���U����

�Qٝɽ���x���ֻ�С����������ľ��x���ú��~���ֹP�̮���ɽ���ĸߴ�Ρ����

����������҂��O(sh��)��̎�����Լt܊��ҕ�ǁ���(j��ng)�v�L������Խ��ɽ��Ԓ���҂����S�͕��l(f��)�F(xi��n)��ë��ϯ�@�ӵČ���������Ҳ��ʮ���挍�ġ�������t܊��Խ�ĵ�һ��ɽ���Ͻ�ɽ��

���θ��_2100�ף�ɽ�}���w��S������(j��)�h����ġ��t܊�L��ʷ��ӛ�d�������в��ق��T��(zh��n)ʿ�����ʧ�����R����ɽ�������҉��Ҡ���

����̖�Q������y���Ĵ�ꃵ؎��r���t܊���Ƿ�Խ�˺��θ��_4800�ā�����ɽ��

��С��ĵڶ�Ƭ���t�����˱ȔM���ַ����ĸ�ҕ�ĽǶȁ���ɽ����ɽ�����ɱ��v�ľ��˺ͼ��Y��ǧ܊�f�R��

�@�ӵĸ�ɽ������Ρ���U��������Ҳ�����˼t܊�Y�Gɳ���ĺ��~��ݡ�

���ڼt܊�L����·�����t܊��ɽ�����M���P(gu��n)�����ߵصĠ��Z��(zh��n)Ҳ��ʮ�ֳ�Ҋ����Ʃ��

��1935��2�±��l(f��)�Ċ�ɽ�P(gu��n)��(zh��n)�����t܊��Ѹ�ײ����ڶ�֮�ݱ��uǭ܊��ɽ�P(gu��n)�����申܊600����

�����_�˼t܊ͻ�ƞ������U������ͨ�����@Ҳ�Ǽt܊���L���ԁ���ĵ�һ���������ë��ϯ���Ҳ������һ���~���o(j��)�������С����ض𡤊�ɽ�P(gu��n)����ͬ����һ��ɽ��Ԋ�~��

С��ĵ���Ƭ���t��������ҕ�ĽǶȣ��ÿ䏈���ַ������茑��ɽ�ĸߴ�

�ڵ���Ƭ���~������ɽҪ�ߴ���ƺ�Ҫ����ͱ���������t܊��ǰ������������@�u�u���������H֮�£��Ă�(c��)����г����L��·�ϼt܊������ص�Ӣ�ۚ����

ë��ϯ���íh(hu��n)ҕ����ҕ����ҕ���N��ͬ�ĽǶȁ팑ɽ��

���g�s�oһ����ɫ�؏�(f��)���o��٘��֮�������������\���˿䏈���ȔM�ȶ�N���o�ַ����������ˇK�K�Q����

�������@�@������

�@�̶̃H��48���С�ë��ϯ����2��ĕr�g�Ō���

�������f��؞�����L��֮·��ʼ�K���@��С�����·L���Ǽt܊�L��֮·�ĿsӰ��

���Ї����������������ČW(xu��)�ҡ��ƌW(xu��)�ҹ�ĭ�����@�Ӹ߶��u�rë��ϯ���@��С�

����ϯ�ġ�ʮ���������ס��ۜ��o�O����һ����ɽ�������ڶ�����ɽ������������ͬ��������ɽҲ����Ҳ������ʮ��������f����ɽ֮����֮����֮������

�ڼt܊��1936��Ϥ��(sh��)����L����ꃱ���������(j��)�غ�ë��ϯԊ�d��l(f��)����������һ�ׂ���֮�������߈@����ѩ�����@��Ԋͬ�����P(gu��n)��ɽ�������茑����ѩ���cɽ���ڞ�һ�w��Ʃ�磺

��ɽ���y����ԭ�YϞ�������c�칫ԇ�ȸ�������գ����t�y�ع����������ơ���

ë��ϯ��һ�����~��������־�������c�칫ԇ�ȸߡ�������ֹ��

ꃱ��S����ԭ��Ρ���nã��ɽ�������Dz��������������������Ї����r(n��ng)�t܊��

����������Qٝ�ģ��ǡ��߈@����ѩ���е��@��Ԋ�~��

��ϧ�ػʝh������ݔ�IJ����������������d�L(f��ng)�}��һ�����ɼ�˼����ֻ�R���������������ӣ���(sh��)�L(f��ng)��������߀��������

�@��Ԋ�~�����H���_��ë��ϯ���^����������������

����������Ї����r(n��ng)�t܊�����p�cٝ�������Ї�����ǰ���Ę��^�B(t��i)�ȡ�

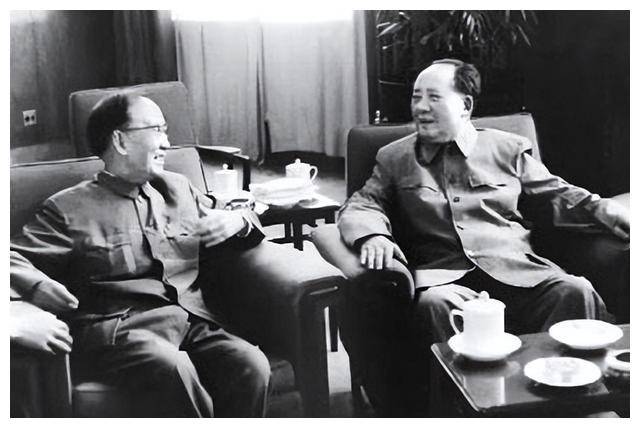

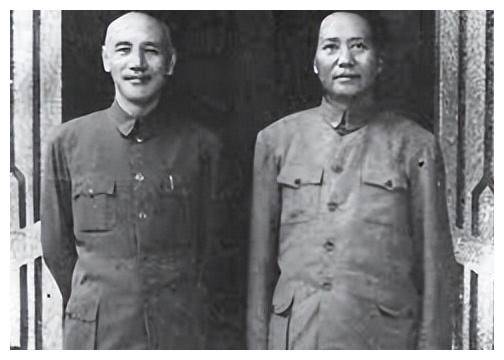

1945��10����ë��ϯ�h���ؑcՄ�Еr

����ϯ���@�ס��߈@����ѩ����Ä�������ɞ��ˮ�(d��ng)?sh��)����ˠ�����醵���Ʒ���Y��ʯ���Ե���������ꐲ������ڿ���ë��ϯ�����ġ��߈@����ѩ���������K�Kٝ�@��

����ݰ���������ɽ�����ɷQ�w��֮��Ʒ����

Ȼ����ë��ϯ�@һ��Ԋ�~���������Y��ʯ�Ķʼ��������Լ��P(gu��n)������������ģ��ë��ϯ���ֹP��Ҳ��һ���@�Ӛ���ɽ�ӵ�Ԋ�������κα��˰�����һ����Ҳ����������

��������ꐲ���һ���˵ȽЁ��������������P�������Լ���һ���ܠ��^ë��ϯһ�^��Ԋ�~��

�@Щ�����������U�������������������Ҫ��Խë��ϯ���@��Ԋ�~�����Dz����ܵ���������K��

�@���˿�˼ڤ�����g�M�X֭��Ҳ�]�Ќ���һ�ך�������w���^ë��ϯ��Ԋ�~��

Ȼ����ÿ��(d��ng)���˷Qٝë��ϯ��Ԋ�~���ú������Ї���(d��ng)֮�o���Ľ���Ԋ�˕r��ë��ϯ�����t�d�ؔ[�˔[�֣��J(r��n)��Ԋ�~���^���Լ��ġ��dȤ�ۺá���߀�����Գɞ�������(j��)ë��ϯ��߅���ؕ��ֿ˻ؑ���ë��ϯÿ�Ό���Ԋ�~���Еr������һЩԊ�~����G�M�U���t��

���߀�ǽ�(j��ng)�^�ؕ��������ŵ��Ա��������оͰ�����ő�(zh��n)���r�ښ�ݰ���ġ�������܊ռ�I(l��ng)�Ͼ����ɽ�L(f��ng)�����n�S������

�����Ї�������ë��ϯ���ţ���ϯ�����Լ�Ԋ�~���ļ�����ĸ��M������ٛ�o�ˇ��Һ�������������Щؚ����˂�

��Ԋ���������Һ����μ����κ�һ�N��һ���I(y��)���������S���y�Ԍ�ë��ϯ��һ������ȫ��ĸ����������Կ϶����ǣ�ë��ϯ���Ї�һ���r���ľ����������������o�a(ch��n)�A�������ϣ�����oՓ������Ԋ�~��߀��ؕ�I����ע�����ǚvʷ�в���ĥ���ӡӛ��

�l(f��)���uՓ �uՓ (2 ���uՓ)