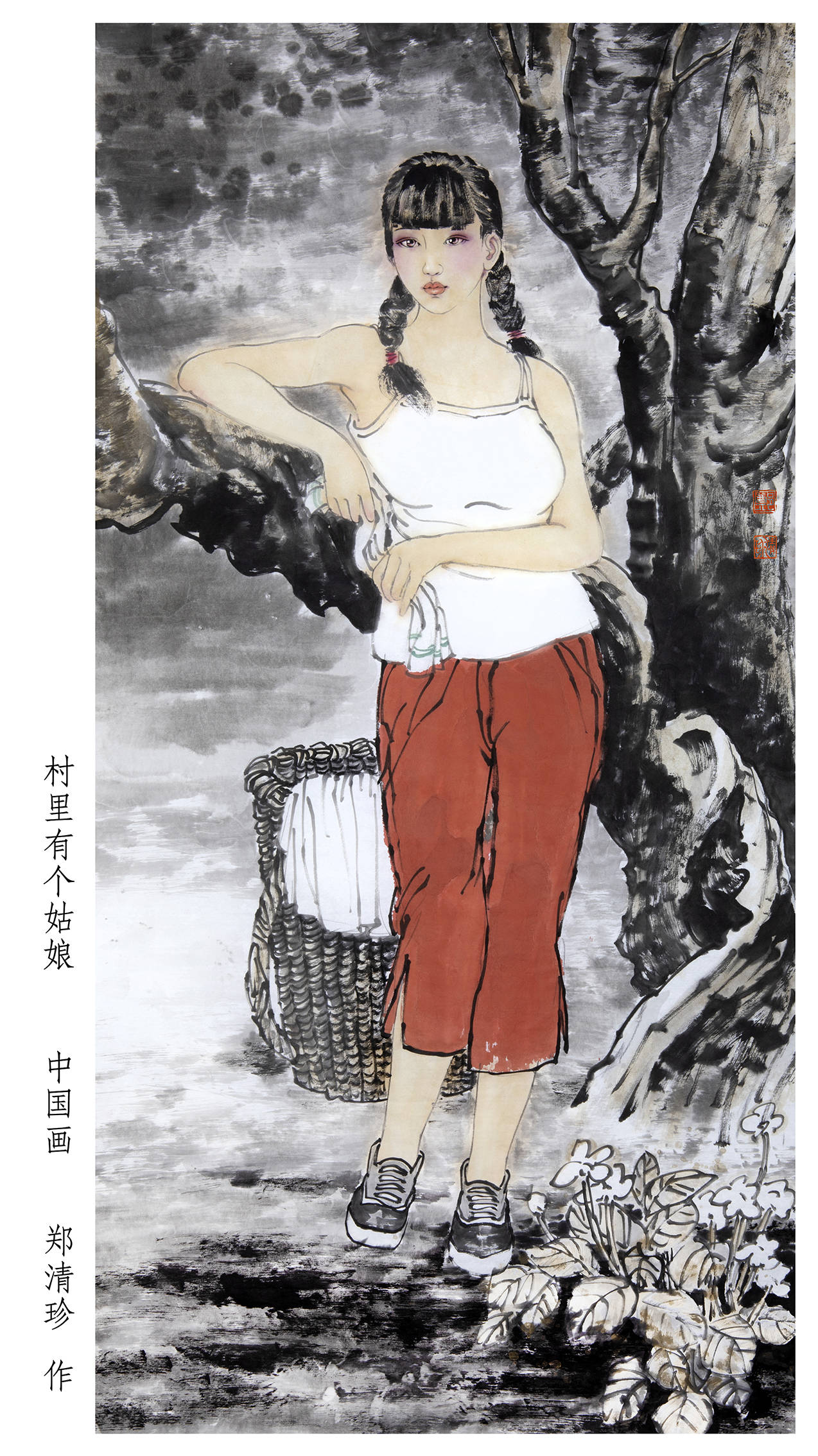

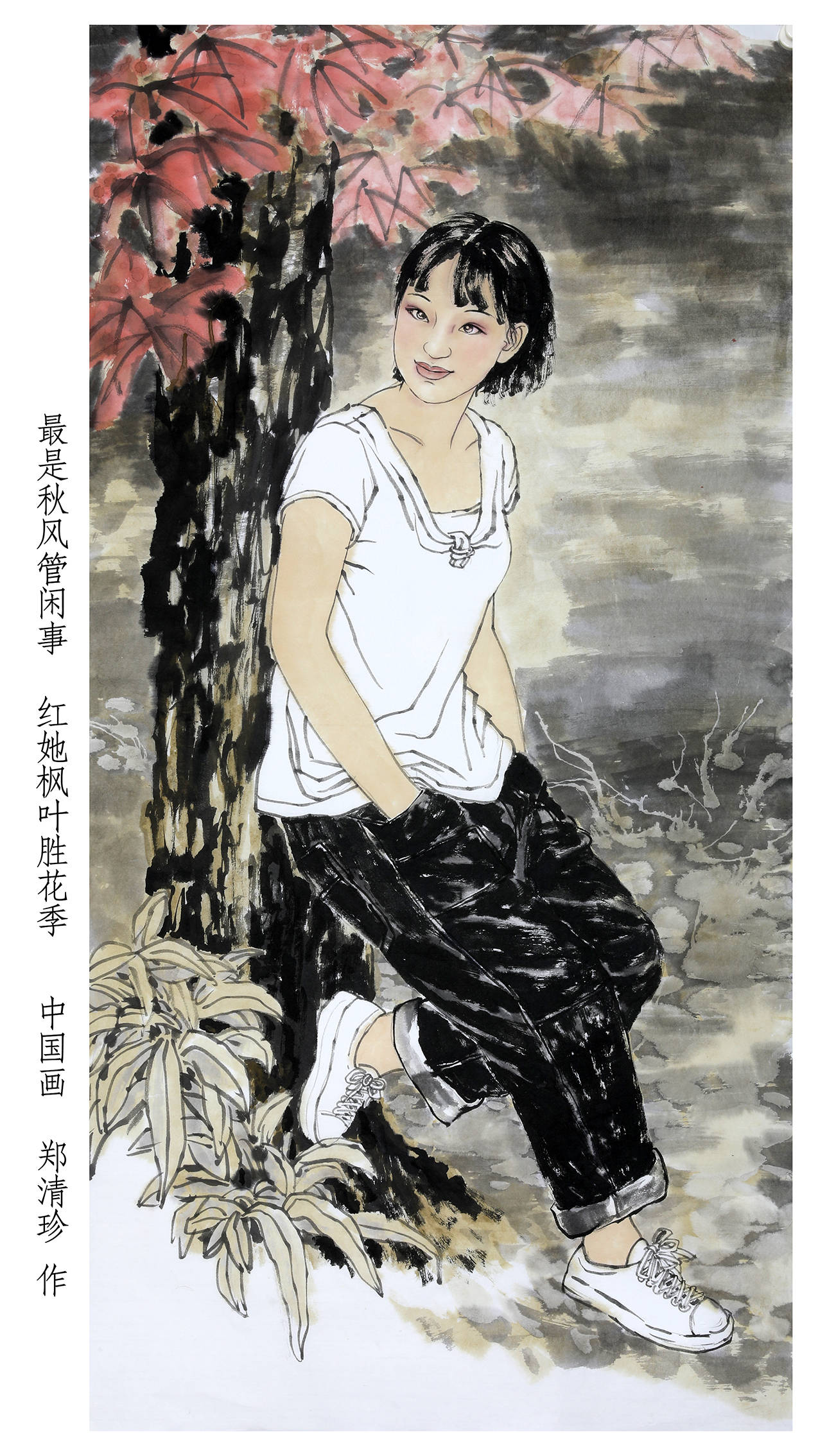

《大美為真》 專訪中國當(dāng)代人物畫家鄭清珍

我初次邂逅鄭清珍先生的繪畫作品,是在2021年。鄭清珍先生那為人謙遜低調(diào)、待人親切和藹、言辭溫潤如玉、舉止散淡從容的高潔品性,給我留下了美妙絕倫的印象。他憑借獨特的視角、傳統(tǒng)的筆墨技法、全新的表現(xiàn)方式,融匯現(xiàn)代人的審美意趣,令其畫面展現(xiàn)出濃郁的現(xiàn)代意蘊和水墨情韻,呈現(xiàn)出清新的自然之美,令我心潮澎湃,沉醉其中。

在這數(shù)年之間,我屢屢關(guān)注鄭清珍先生的人物畫作,且不止一次覺得,在當(dāng)下中年一輩的人物畫家中,他堪稱獨樹一幟。我本不敢貿(mào)然作出此般類似于學(xué)術(shù)判斷的“認(rèn)為”,然而,在這幾年觀賞眾多人物畫展以及我有限的閱讀歷程中,我認(rèn)真地加以比較、剖析了當(dāng)代水墨人物畫的傳統(tǒng)脈絡(luò)以及諸家風(fēng)貌之后,我堅定地認(rèn)為,鄭清珍先生的新水墨人物畫已然達(dá)到風(fēng)格基本成型,并且藝術(shù)品位頗高的境界。

自上個世紀(jì) 80 年代伊始,水墨人物畫歷經(jīng)漫長的歷史演進,持續(xù)探尋著突破前人的路徑。與此同時,為了更進一步超越往昔的成就,已呈現(xiàn)出多種發(fā)展取向。然而,從古至今,水墨人物畫的與時俱進始終繞不開兩個核心議題:其一,如何卓有成效地拓展精神內(nèi)涵;其二,怎樣以嶄新的方式化解筆墨與造型之間的矛盾。若不尋覓出統(tǒng)一筆墨與造型的新途徑,既難以開辟新的意蘊與境界,也難以在各領(lǐng)風(fēng)騷的古今畫家中立足。

正是基于此般意義,當(dāng)眾多人物畫家投身于寫實人物畫的創(chuàng)作之途時,他們注重寫實造型,將西畫素描結(jié)構(gòu)與白描的平面性相互融合,同時運用西畫的光影和色彩,以強化中國畫的表現(xiàn)力。雖說刷新了視覺樣式,然而不少作品偏離了中國畫的藝術(shù)精神與筆墨意旨。故而,其作品形式大多落入俗套,境界相似者為數(shù)眾多,主要緣由在于畫家未能以獨特的視角去洞察和體悟人物的內(nèi)心世界,以新穎的藝術(shù)手法去描繪人物形象。

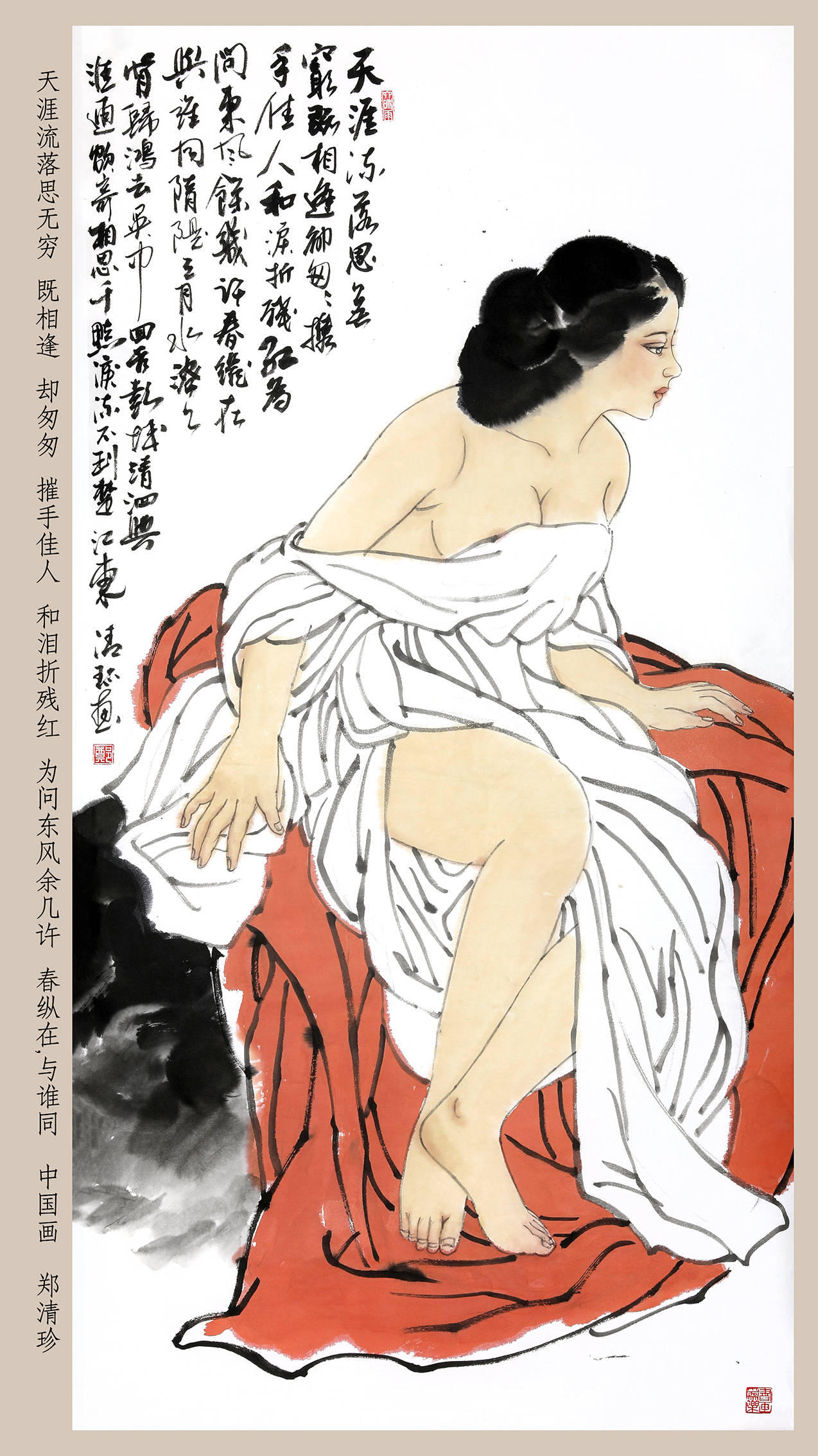

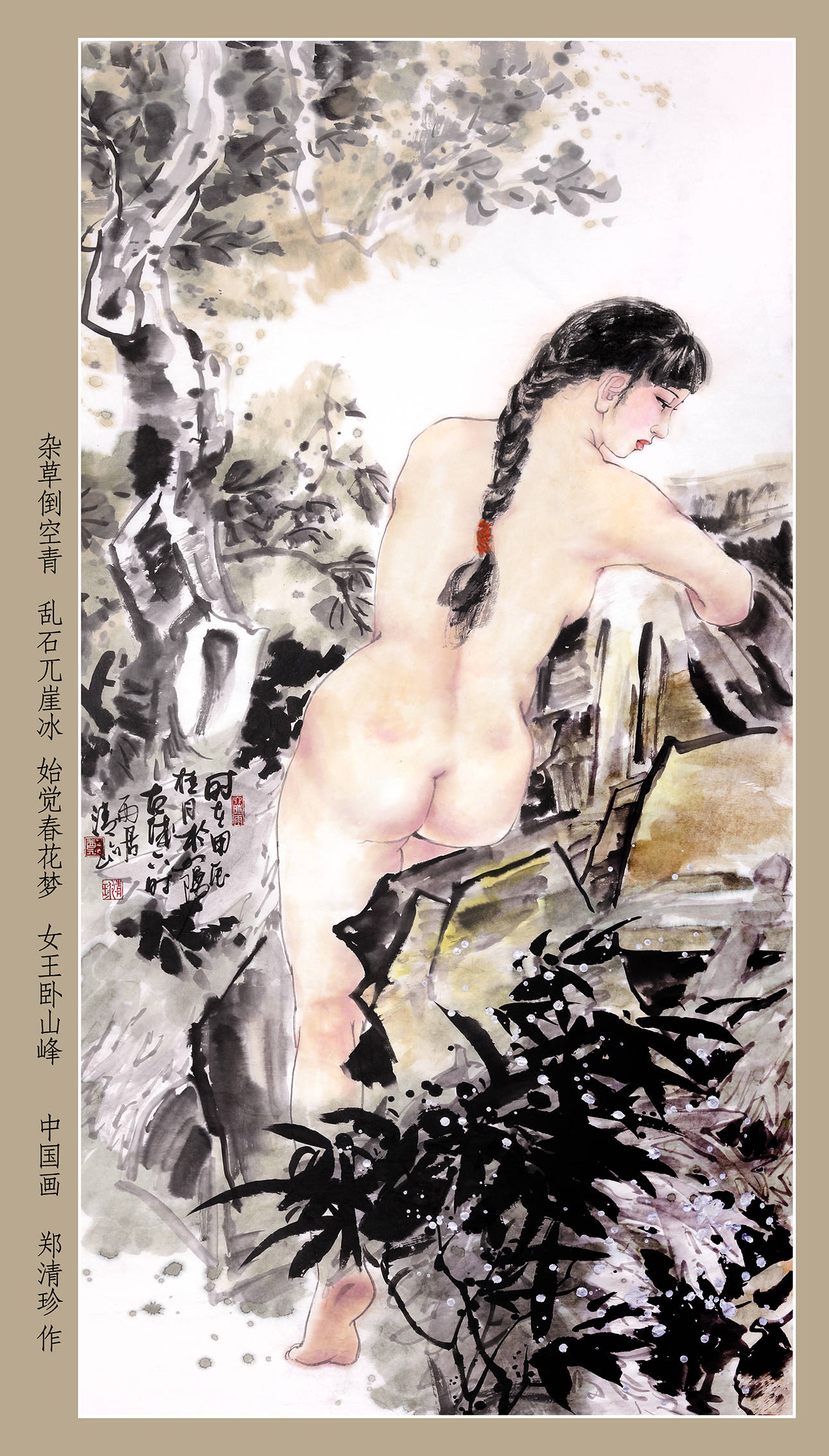

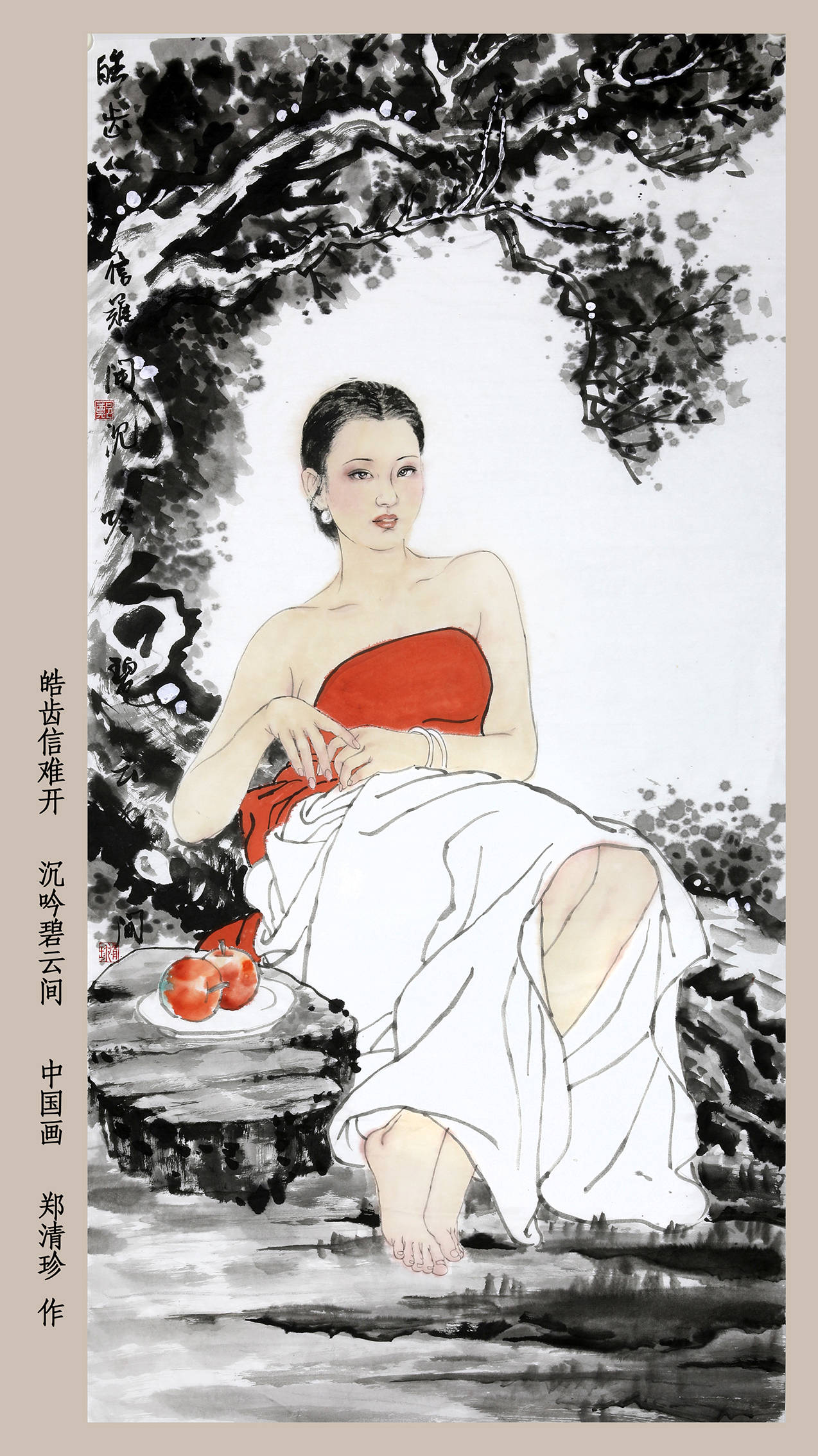

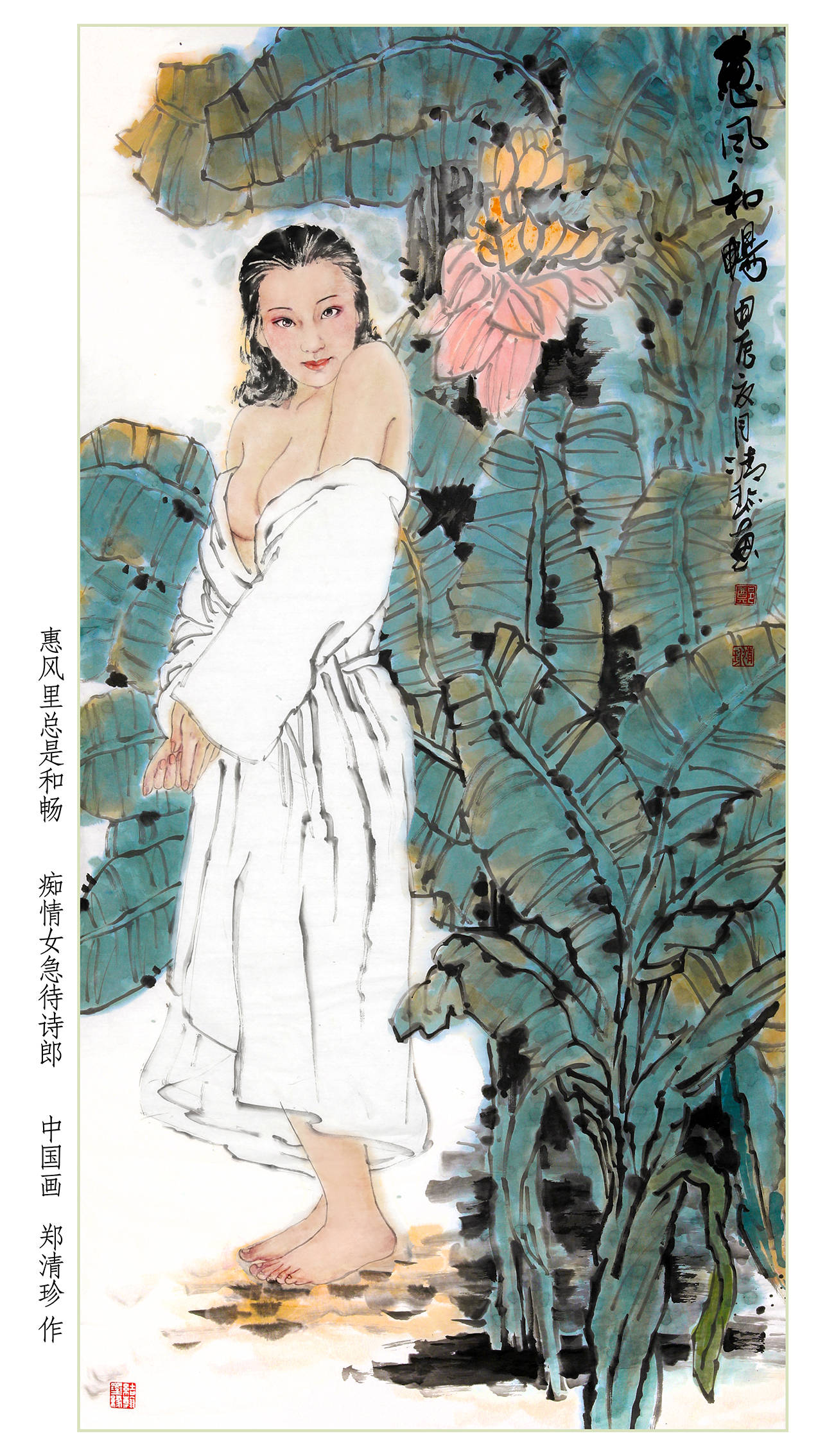

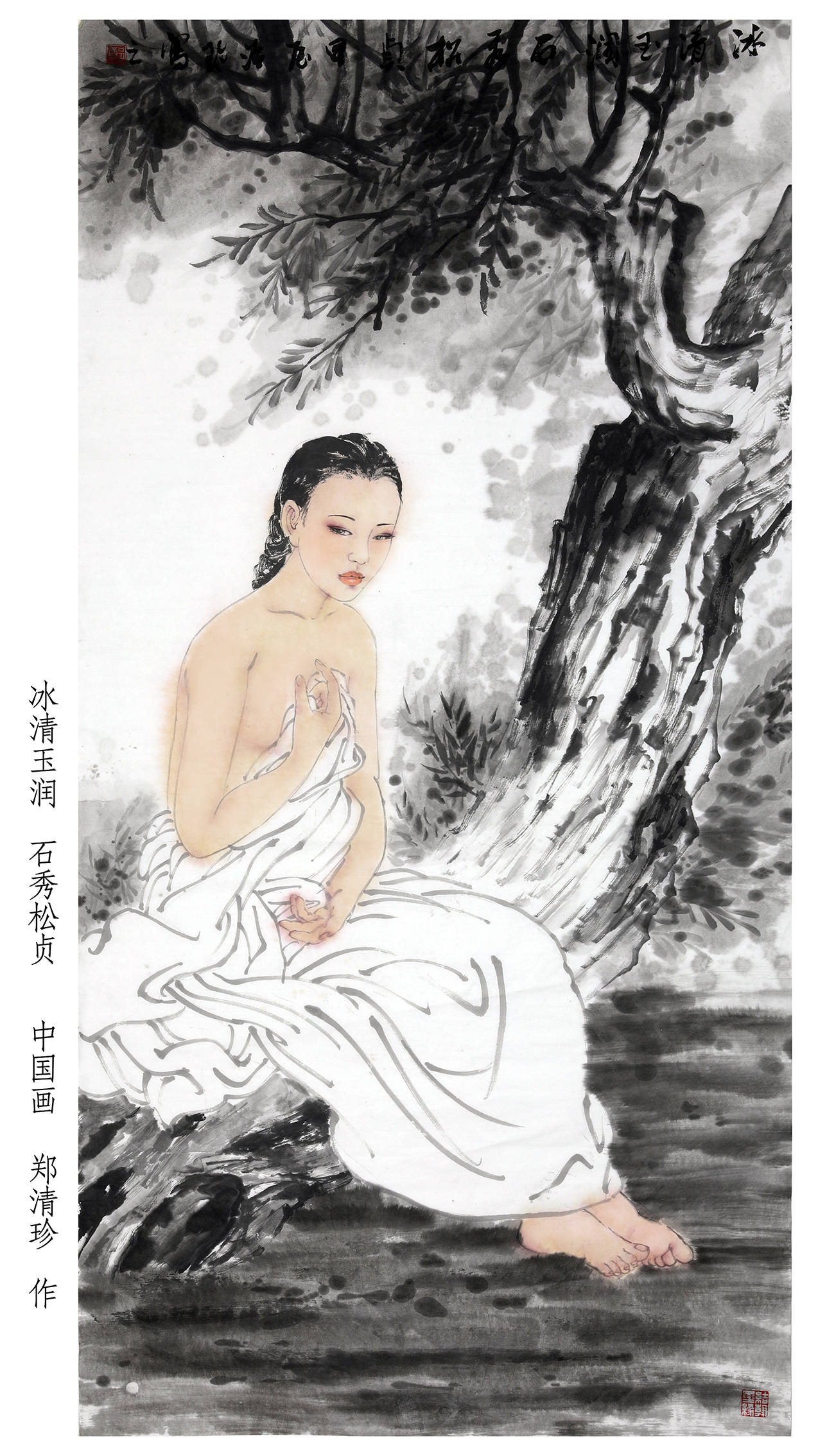

在創(chuàng)作之時,他果敢地用水用墨,果敢地進行取舍,毫無拖沓之態(tài),著重強調(diào)書寫物象的精神內(nèi)涵。仿若有一種奇妙的生命張力在牽引著,他將水墨的效用發(fā)揮到極致,褪去了繁雜的服飾描繪,淡化了多彩的顏色渲染,注重筆情墨韻以及整體的塑造。如此一來,線條的凹凸、虛實、轉(zhuǎn)折、節(jié)奏全然憑借水墨的自由流淌加以描繪,展現(xiàn)出畫家創(chuàng)作時精神的松弛和無我的入境之態(tài)。

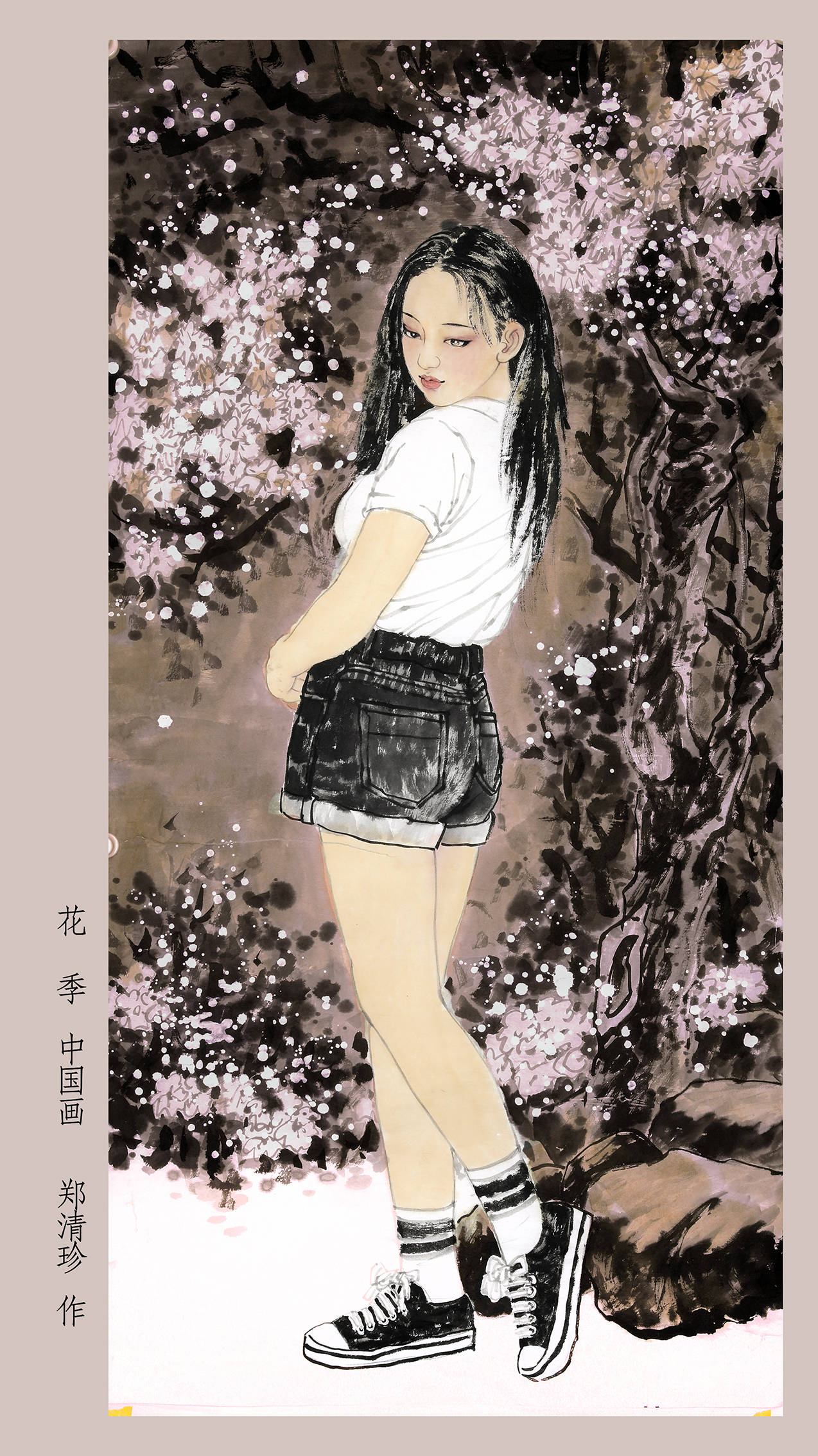

誠然,鄭清珍先生始終維持著令人稱羨的“自由狀態(tài)”,向來是由心性與興趣左右著行為,他切實將自己解放了。從他的每一個人物、每一道眼神、每一棵樹木、每一座山巒,以及每一條線條、每一筆皴擦、每一塊墨團、每一片顏色之上,都能夠生動地傳遞審美功能的充分施展和筆墨契合精神信息的完整表達(dá),并且對于美的觀察和感受力極為敏銳,捕捉人物神態(tài)精準(zhǔn)傳神。正因為如此,歷經(jīng)多年對筆墨技巧的反復(fù)磨礪,鄭清珍的人物畫逐步形成了頗具時代氣息的個人風(fēng)貌,呈現(xiàn)出如下三大美學(xué)特征。

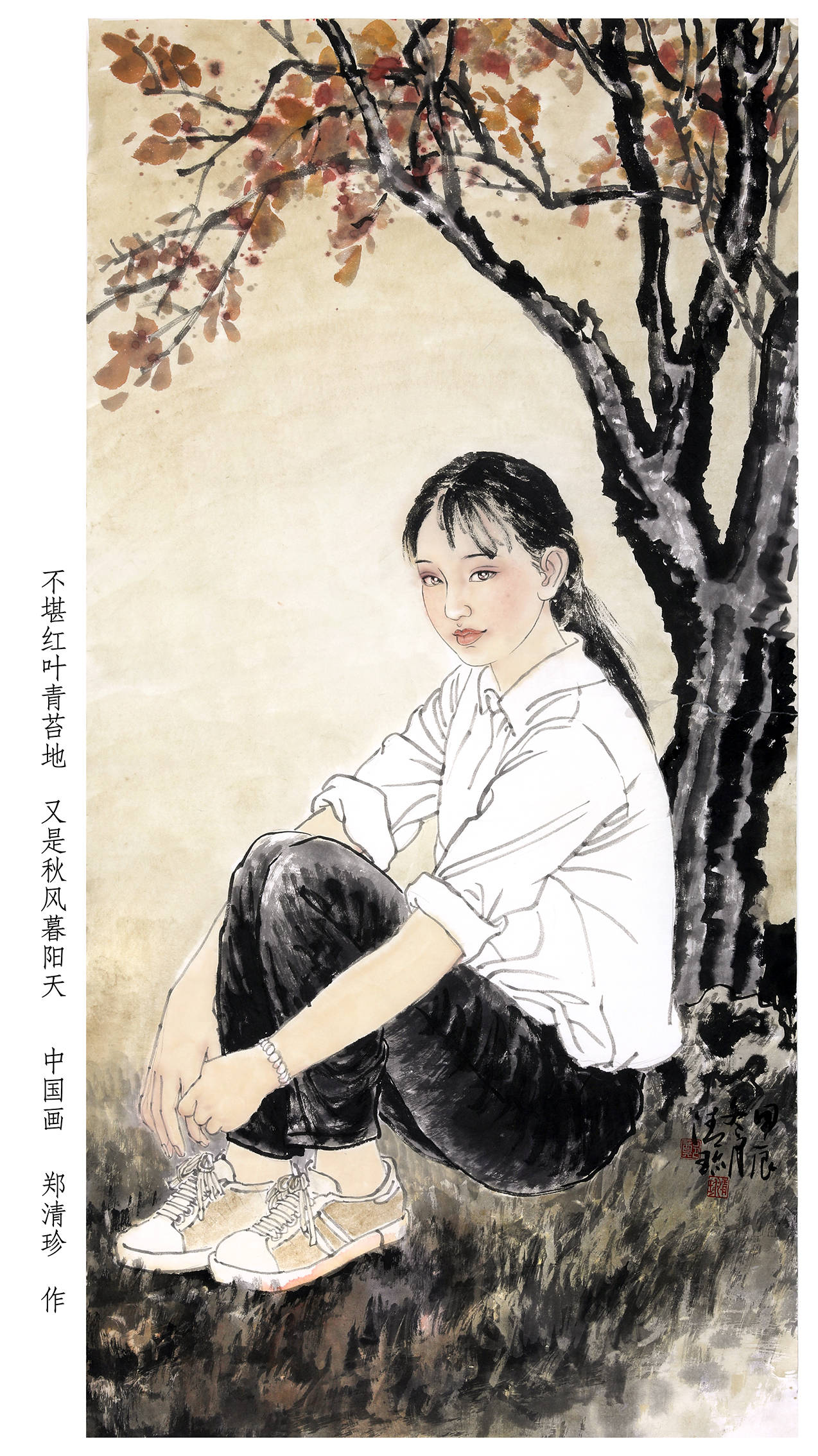

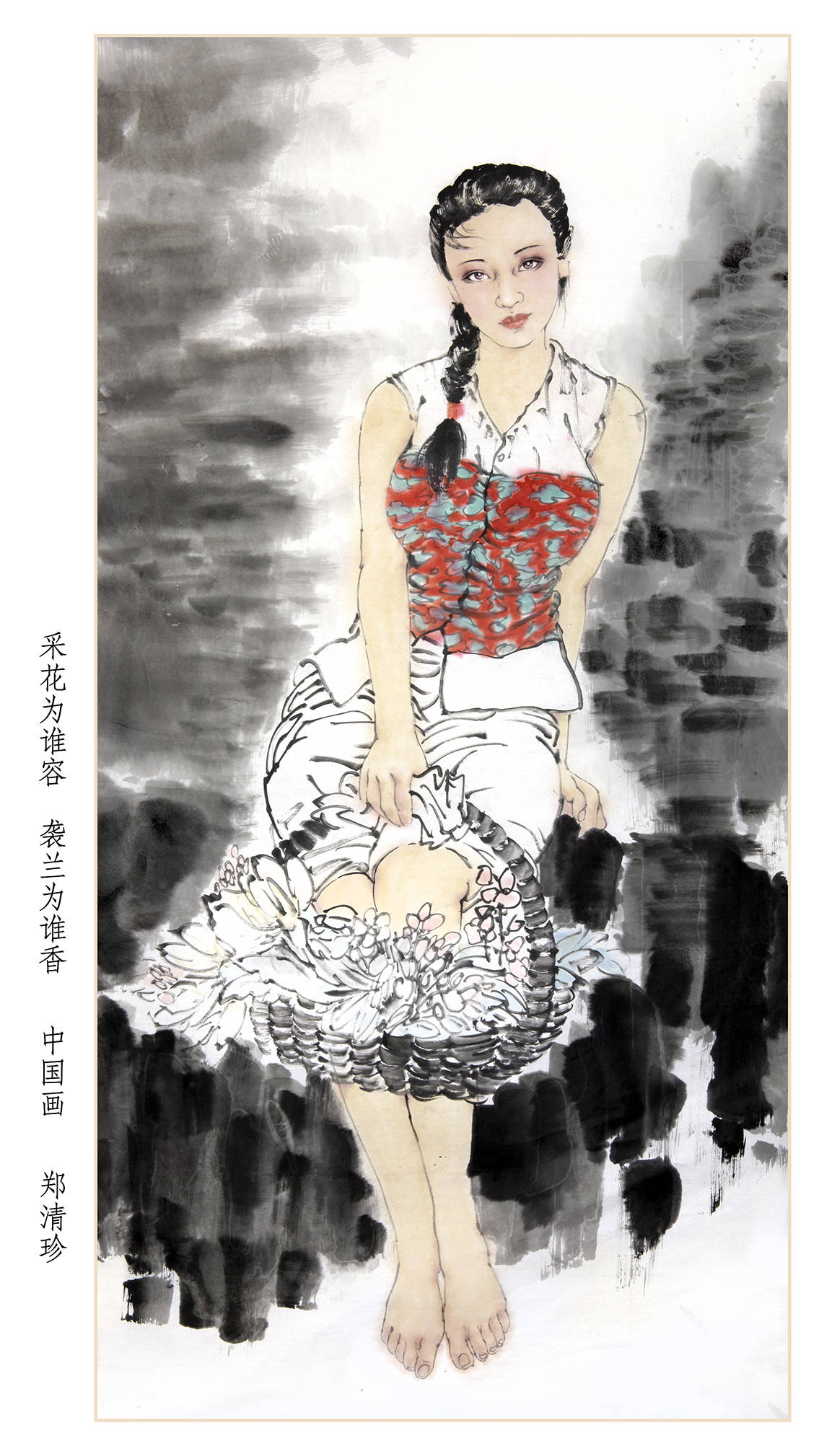

其一,水墨精神的開放性呈現(xiàn)。依我之見,鄭清珍新水墨人物畫的這種開放性,一則體現(xiàn)在圖式方面,二則體現(xiàn)在水墨層面。圖式方面的開放性意味著鄭清珍的這些新水墨人物,與大多數(shù)畫家筆下傳統(tǒng)的人物圖式存在差異。他果敢地采用或滿構(gòu)圖,或大片留白的圖式,由此使得人物與命運、性格能夠得到深度的探尋,同時融入了更多屬于自身的感悟加以理解;水墨層面的開放性,是指鄭清珍筆下的古代高士、古代仕女和現(xiàn)代人物,并非展現(xiàn)那種淺層的生活現(xiàn)象和民俗風(fēng)情,而是經(jīng)由筆墨的再度創(chuàng)造,讓人物的內(nèi)在性格形象獲得深度的淬煉,使人感受到作品中的人物是有血有肉的鮮活生命體。這一點在刻畫惠安女系列作品時尤為得到了充分的彰顯,它全然不同于古代仕女系列那種唯美的筆墨韻味,并與之拉開了差距,運用舉重若輕的藝術(shù)手法,恰如其分地賦予水墨以全新的內(nèi)涵。

其二,沒骨渲染的裝飾性意韻。近些年來,鄭清珍先生并不滿足于既有的成就,有意探究浙派意筆人物畫的精髓所在,陸續(xù)推出一批以“沒骨渲染法”作為主要色墨語匯的作品。

鄭清珍的沒骨渲染,著重突出水墨的自主滲化成效,在大塊面的潑灑進程中,水墨于筆鋒指使范疇之外慣性沖涌,妙處在于可控與不可控之間,看似無骨實則筋力暗藏,水墨的內(nèi)在肌理并未被急速的自主滲展所遮蔽停滯。那些受筆力所遙控的水墨,沿著豐富且敏感的宣紙,肆意滲延。在此過程里,形成了斑斑駁駁的畫面肌理效果,將裝飾性融入寫意性之中,為畫面的整體氛圍徒增了一種冷逸的氣格,更給人帶來一種強烈的視覺沖擊感。

其三,畫面構(gòu)筑出詩化之境。鄭清珍先生汲取了焦作的佳山秀水之妙,將山水與人物有機融合,自然天成且別出心裁。他對于樹的處置,景的安排皆極為新穎,進而增大了人物畫的環(huán)境空間,豐富了內(nèi)涵,拓展了畫境,提升了作為人物畫的藝術(shù)魅力。其次,鄭清珍畫作里的人物、山水、林木等物象的造型,通常不拘泥于對物象品類原形的模擬,而是致力于意象的塑造和神情的展露,神與物相游,臻至天人合一的境界。

再次,鄭清珍的人物畫,于繪畫經(jīng)營的進程中,以小人物大環(huán)境的形態(tài),通過恢復(fù)人物在大自然中的生動關(guān)聯(lián),不但在飽滿充實中展現(xiàn)了生命狀態(tài)的鮮活,并且在色彩的運用方面,畫家從不被客觀景物所束縛,而是以情賦彩,借色抒情,高雅單純的基調(diào),在烘托渲染如詩般的意境氛圍方面起到了至關(guān)重要的作用,從而營造出深邃的大美之境。

作為一名新水墨人物畫家,于傳統(tǒng)底蘊深厚、畫家眾多的人物畫領(lǐng)域,能夠覓得契合自身的位置,已然難得,以鮮明的個性語言為當(dāng)代人物畫壇增添一道獨特的景致則更為可貴。

鄭清珍先生恰是以這般難能可貴之處引發(fā)了我熱切的關(guān)注。雖說他對于水墨本體藝術(shù)語言的探索仍在進程之中,然而我認(rèn)為,憑借其敏銳的眼光以及持續(xù)的修為,必定能夠處理好筆墨與造型、傳統(tǒng)與現(xiàn)代、結(jié)構(gòu)的嚴(yán)謹(jǐn)與筆墨的寫意等藝術(shù)本體問題,必定能夠化解時代賦予的使命與藝術(shù)創(chuàng)作本體之間的矛盾,必定會關(guān)注生活,聆聽百姓的心聲,感知對象的心靈,此乃其藝術(shù)創(chuàng)作的無盡動力。故而,我敢斷言,假以時日,鄭清珍先生的寫意人物畫,定然會有非凡的展現(xiàn),直至高峰矗立!(王斌)

發(fā)表評論 評論 (3 個評論)