�Ϻ��ƹʣ���@������С���Ă�������

4��11�գ�Ԓ������С�������Ϻ�Ԓ��ˇ�g���ġ�ˇ�g��Ժ�_���ڶ�݆�ݳ����@������С�������������{�������_������2024����݆�ݳ��У��A��ٝ�u���ɞ�������L���dz��Б�(ji��)��Ʊ���ڱ��p��֮����

��С��������1907����ԭ�������m��ˇ����С�������Ї���������ʷ��������Ů�����݆T�����u�顰���ʡ����ھ���ˇ�g�I�������O�ߵĵ�λ����һ����ˇ�g�ɾ��c������н��v����M�˂���ɫ�ʡ�

��С�������������������W�����������Ķ�λ�������������Ʉ�(chu��ng)ʼ������r������ɤ����������ǻ���������ݼ�ā���Q���������L���[��������Ľ�ɫ���硶�ѹ¾ȹ¡��еij̋������Ųܡ��е�ꐌm�ȡ������������ľ��������Ю���������Ů������Ó�f�������������Ԅe�������ɞ�����r�ھ������_�Ę˗U������

��С����һ�����x����ؽ��x������Ů���ڂ��y(t��ng)ˇ�g��ͻ���Ԅe���ƵĴ�����Ҳ������r���������\��һ���sӰ�����ĸ��齛�v����ý�w��Ⱦ�����о��߸����{����ˇ�g�ļ������ڄ�ʎ�r���������Լ�ˇ������չ�F(xi��n)�˪����c���g��

��С���c�Ϻ����ĸ�������

��С���m�Ա���������ˇ�g���������c�Ϻ����ĜYԴ�O�����@�����A����Ҋ�C�������x�������c������Ҳ��(li��n)�����c÷�m���������ϵĂ���������

��С������W����1920������S�������Ϻ��ݳ������r�Ϻ������Ј����������������{������ɤ���Ϳ����_�LѸ���t���������c����¶�m��ͬ�_�r����Ů�������ݷ����нǣ����l(f��)�Z����

�Ϻ����ʹ����S��s�Ǿ���Ʊ�������ġ������_����������С���v�������f�S��s�����H���p�R����������{�������������С����ܡ�

1925������С���c÷�m�����Ϻ�ͬ�_�ݳ����������P����÷����P����������»ʵۣ������_�ϵ�Ĭ�����˝u����㺣���K��1927��Y����

1927������������־�����ԑ���С������÷�m���Ϻ�����լۡ����Ѫ�������½��Ϻ�С����Ⱦ�����»�ӄ��˃����Pϵ��������

�c÷�m�����ֺ���С��һ����������1930����ط��Ϻ���������r�鎟�������@����������ˇ�g�������Ϻ��������_����������_�����ݳ�һƱ�y�������u�顰���ʡ���

���������Ϻ�����߄��������ʹ����Ҳ�Ǿ�������Ʊ����������С���O����Ľ�����H�Y�������ݳ���߀�����[ƽ�����m��������(zh��n)�r�ڣ���С���ܾ�������ؑc���������ж����ϵİ�����

��܊ռ�I�Ϻ������������Ǟ�������ݳ�����С���c÷�m��һ�ӈ��ؚ⹝(ji��)���ܽ^���_��һ���[�ӷ���������̑������

����(zh��n)���ڣ���С������������ϵĹ��^���mδ���_�Pϵ�����Ϻ�����֪���ܶ����ϱ��o�����f�������������c�h���ܷ������������������ݳ���

����(zh��n)��������С�����Ϻ��̕��ͳ����ݳ����ѹ¾ȹ¡����������Z��һ�r��1947���������Ϻ��Ї����Ժ���ݳ��ɞ�^����˺���u�������_��

1949�����������A�Еr��׃�����y�Ҿ��w���������С���S�����x��ǰ���������������ٛ����ӣ�ֻ��һ�Ѻ����x�_�������c�Ϻ����ĸ�e��

�Ϻ�������С�����Ъ������С�������ɳ�ǻ����齛�����Ϻ�����Ժ�IJ��������݆T�������������̲ġ��ڡ��Ϻ������ȶಿӰҕ��Ʒ������������ˇ�g��̎������С������Ӱ��Ԓ������С�������nj���С���Ă��������������_��

�Ϻ���������_�����ݷ����_���������ݳ�����Ҫ���������������ϑ���ՄՓ�����ʡ�������L����

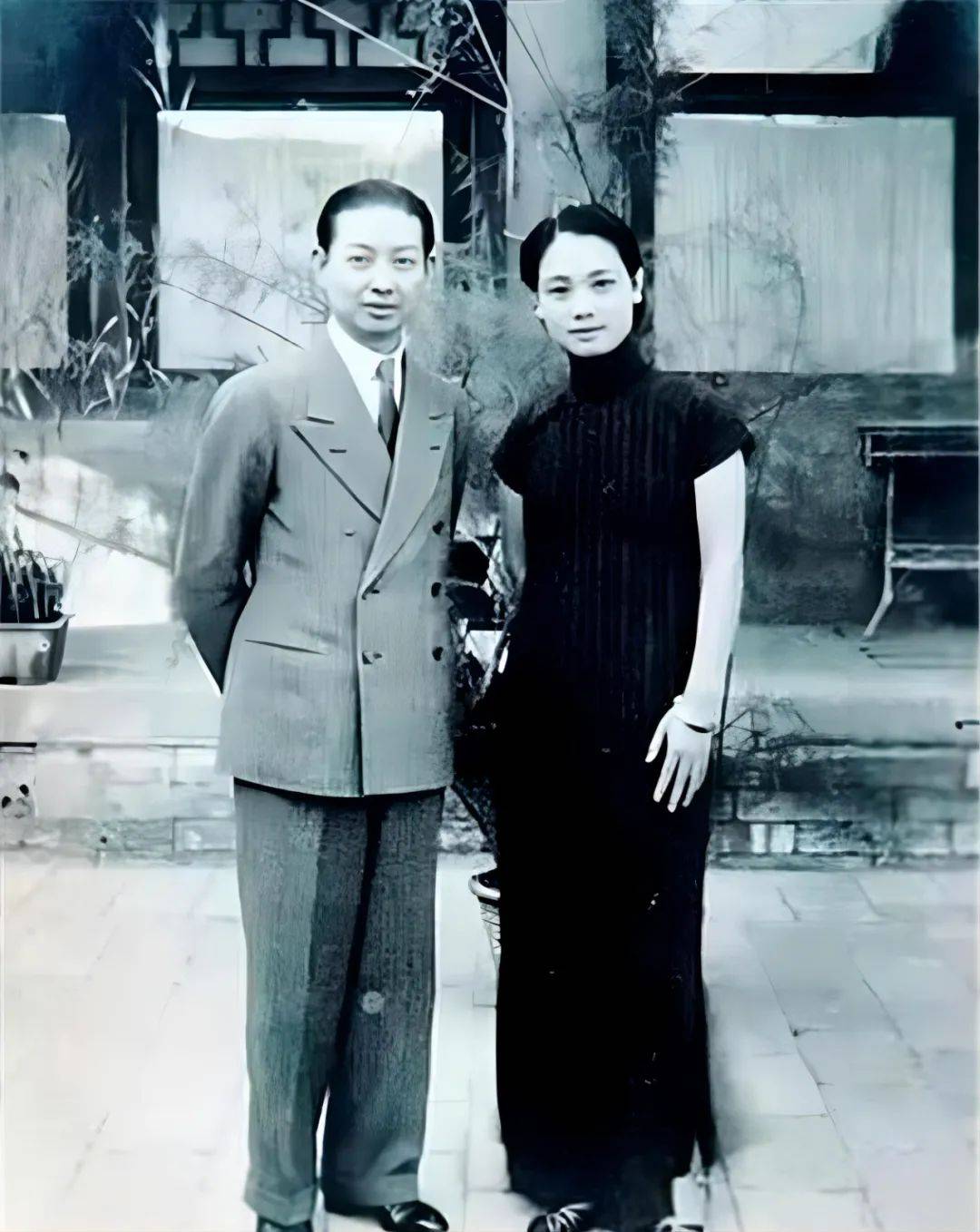

��С���c÷�m���ġ�Ǭ���^�䡱

��С���c÷�m������мm��������r�������Pע����@�W��֮һ�����˵ĽY�������u�顰Ǭ���^�䡱������K���z���Ո����@�θ����漰ˇ�g����ͥ�����ݛՓ�ȶ��������������Ա����ͽ��x��

��С���Ǿ���Ů�����е��N����÷�m���t�ǵ���̩����1925���������ڱ�ƽ��һ���Õ������״�ͬ�_�������������P����÷����P����������»ʵۣ������_�ϵ�Ĭ���cˇ�g��ײ�˴˃A����

1927���������ڱ�ƽ���ܽY�顣��С�����r��H20�q��÷�m��33�q�����Ѓɷ����ӣ�ԭ�������A���m(x��)Ȣ��֥�������@���Pϵ������{���������ˇ�g��λ�O�����ܿ�ɞ�ݛՓ���c��

÷�m���Ķ����˸�֥���Ը����ԛQ�����J��С���ĵ�λ���ܽ^��С���M�T����������Ů�������{��÷�m���ڼ�ͥ��������u�˿s��

���r�����������˽����O���Pע��������С������Ů���������c÷�m���ġ��ꖷ������M�����l(f��)�C��ӑՓ��С����Ⱦ�����Pϵ���o��С������O������

1927�꣬һ�����W����־�����ԑ���С�����֘��J��÷լ��D����÷�m�����`��÷�����я��h�e�������Z�ӱ�ƽ��÷�m�����u�ܓp�������������w������С���������˃������h��

1930����÷�m����ĸ�����x�ϵġ��������š���ȥ������С���ԃ�ϱ���ݴ�Т�������s����֥���r���T����÷�m��δ����S�o�����³ɞ鉺��������һ��������1931������С���ڡ����^���B�m(x��)���տ��dž��£����c÷�m����^�Pϵ��

���ֺ�����С��һ������������������T���������r�鎟�������@������ˇ�g���K�ɡ����ʡ�����÷�m���ڹ������ϘO���ἰ��С��������ؑ����Ҳ�H�ԡ�һ���`�����p�赭����

�@�θ��鱩¶������r��Ů��ˇ���ڻ����е���������С���ġ��Lj�Q�ѡ���ҕ��Ů���������R���X�ѡ��������Ϸŗ���÷̫̫��̓����ҲҪ���l(w��i)������

���˵Ĺ��±��x�衰ˇ�g�c���顱�����y(t��ng)�c�F(xi��n)�������[������С���ı������x����ǡǡ�ɾ�����ˇ�g�ϵĹ½^��������С�����ꌦ�@�������]�ڲ�Մ�������ĵ�����¶��������һ����ʹ�IJ����x�_÷�m�������DZ���ؓ�����\����

��С���c�����ϵġ��t�֪����

��С���c������������r����һ�γ�M����ɫ�ʵĹ��������^�����c÷�m���ġ����Ӽ��ˡ�ʽ���������c�����ϵ��Pϵ�t���@���s�����ЬF(xi��n)��������Ҳ��������¶����K�ɞ�����������Ěw�ޡ�

���������Ϻ����ʹ�����ƿ�ـ�����fƬ�Q������ͬ�rҲ���ԽY���Ļ�����������V�Ծ�������������Ʊ�ѣ����Y����@�����c÷�m�����R�B�������Ǿ��н�����

1930�������С�����c÷�m���������I(y��)�ܴ���ݚ�D�Ϻ�������ݳ�������������������������������ˠ����Y�R���������С�����@λ���ڎʹ��С����־��x���������ϘO�M�Y�������H�Y�����ݳ���߀�����[ƽ�����m������u�A������������

1937�꿹��(zh��n)���l(f��)�����Ϻ��S����÷�m�������־��������С���tݚ�D����\���������ϴ˕r���w��������ؑc���������Y����С�����_��������o�n��

����(zh��n)����������С���ص��Ϻ��������ό��������P����1946�꣬����ס�Ź��^���ɞ�����ϵġ��t�֪�������˕r������������������Ӣ�����x�飩����̫̫ꐎ�Ӣ����̫̫�O���������С����λ���⡪������������������ԡ�Ů�ѡ����ݱ��ż����¾��ء�

1949���������ϔy�Ҿ�������ۣ���С���S�����˕r���������ز��p������С��Ϥ�����ϡ�1950���������ϛQ���o��һ��������������ּ��˷�������������̫̫�O���������K�������ψԳּ�Ҋ����1951����ʽ�c��С���Y������Y�ɶ����ϵ��Ɏ�Ҋ�C�����ζ�������

��ã������ϲ��ţ�1951��8�£����R�Kǰ��������ڸ���Ů����С���������@ô���꣬�ゃҪ�úô������������o��С��2�f��Ԫ�z�a�����r��һ�P����_������������o�n��

��С������O��Մ��������������(j��)��߅�˻ؑ��������п��������������Ҳ����������^��÷�m���ġ�����������c�����ϵ��Pϵ�����ǡ��F(xi��n)���е����������m�o�Z�Z���ҵĐ������s�������ĭ�Ĝ��顣

��С���c�����ϵĽY�����������x�顰�y���е������ǻۡ����������ṩ���o�������t��ˇ�g���؈��c÷�m����ͬ��������ʼ�K��������ˇ�g������δ����ҕ�顰����Ʒ����������o���������������w��K����

������ȥ��������С����Ӻ�����1960����w���_�������O�ٵ��_������ͽ��ˇ��������������ˇ�g�����Ӱ���֪��Ʊ�Ѳ̇����DZ�谵���

1977�꣬��С�����_�������������_������ɽ�ѷ�̹�Ĺ������һ������÷�m���ġ�������������ϵġ��w�ޡ�����K��ˇ�g�c�F(xi��n)�����ҵ���ƽ������С���c�����ϵĹ��������˲��Ӽ��˵����������ˁy�������ĬF(xi��n)���������sҲ�ɞ������������İ���(w��n)ƪ����

��С���Ă��c�W��

��С����һ����M����ɫ�����������c÷�m���������ϵ���мm������߀���S���r����֪�Ă��f���W�£��漰�����Ը���ˇ�g�������������

�����ʡ��Q̖���Ɂ�

��С��������r�鎟�������������?zh��n)�������r���Qٝ��������ͽ֮������Փ���x�c�̿࣬ΨС���ɷQ�����ʡ������˺��������ʡ�֮��������@�硣��һ�N�f��������С����1930����t�Oһ�r�����Ժ͈���_��������磬�����c�����������T������������̩������С�Dz������Q���顰���ʡ�����顰�����е�Ů�ʵۡ���

�����Ղ��Õ������ؚ⹝(ji��)

1937����܊ռ�I��ƽ��������{�����Ǟ��Ղ������ݳ���÷�m�������־������С���mδ���_��B(t��i)�����ԛQ�ܽ^���Ղε��_��һ���[������̑������ ���f���Q����С���ڿ���(zh��n)���g����h�����{���Ƕ�����ͨ�^�����Pϵ������������������ƽ���ܾ������

�������ć���ˇ�g��

��С����ˇ�g�O����������f����W������r�ġ�������һ�䡰������ĺ��������e�ա�������ĥ���ֱ꣬������r�c�^�J������ƽ�r��Ĭ��������ƈ��Ц����һ���_������w�P�����ӻؑ����������ں��_������˪����һ�_ɤ��������@�Ӷ���������

�����[���_�����]�T�x����ֻ��ˇ��¶�桱

��С�������ƾ��_���O�ٹ��_¶���������Б���ǧ����Ӌ��Ҋ�����fһλ����Ը���ؽ�Ո�����Õ�����ֻ����һ�䣺��ɤ����]�ˣ������������� �����ӕr�B(y��ng)��һֻ��؈��ҕ���H�������f���������곣��؈�������Z�����ڻؑ��������@ֻ؈��������δ�B(y��ng)������

�c����ǧ�ġ���������

����ǧ�c��С���Ǻ��������������^һ���������峪�D�������������������B(t��i)�������ˮ������ʧ���ɞ��ղؽ�Ұ�����С����Ц�Q������ǧ�����������ҵó�һ�γ��x���������˾����Пo�@�������ס����o���C����

δ���_������c���^����֮�i

��С�����������һ������������������̲������MЧ�����������N�����Ђ��ԷQ��������������ܱ���������δ���_��1960����������_��ij��˽�˾ە��м��d�峪������ӛ�����ڈ������ݡ����Ѳ�������عǡ������o�˸�������ɞ�^���

�_��Ĺ�صġ����ɷ�̖��

��С�������_������ɽ�ѷ�̹�Ĺ��Ĺ���H�̡���ĸ��̫����Ĺ�������{���O�������Գ�͵͵ǰ���������[�ő����ٵ����������Ђ��ԷQ�����ĺ������댢�ǻ��w�ش��������N�Nԭ��δ�������ɞ���@��һ�����

��С���Ă��f����?zh��n)΅���������ͬ���ճ�һλ�¸ߡ�������ˇ�g�A�Mһ����Ů������������һ���������������L�ij̋������^�I(y��)�Ƚ�ɫ�����ڕr�������Ј�����������K�ɞ������

�l(f��)���uՓ �uՓ (3 ���uՓ)